コンプライアンス

2020年2月20日(木)更新

コンプライアンスとは「法令遵守」という意味で、企業がルールに従い、公正・公平に業務を遂行することを指します。もはやどの企業でも重要視されているコンプライアンスですが、その推進体制が適切なものでなければ倒産に追い込まれる危険性があります。本記事では、コンプライアンスの意味をはじめ、重要性、違反事例から対策方法まで徹底的に解説します。

企業が守るべき「コンプライアンス」とは

コンプライアンスは、企業の不祥事が起こる度にその体制が問われることが多いですが、その意味するところは、法令遵守だけではありません。

「コンプライアンス」の意味

コンプライアンス(compliance)とは「 法令遵守 」という意味で、企業がルールに従い、公正・公平に業務を遂行することを指します。

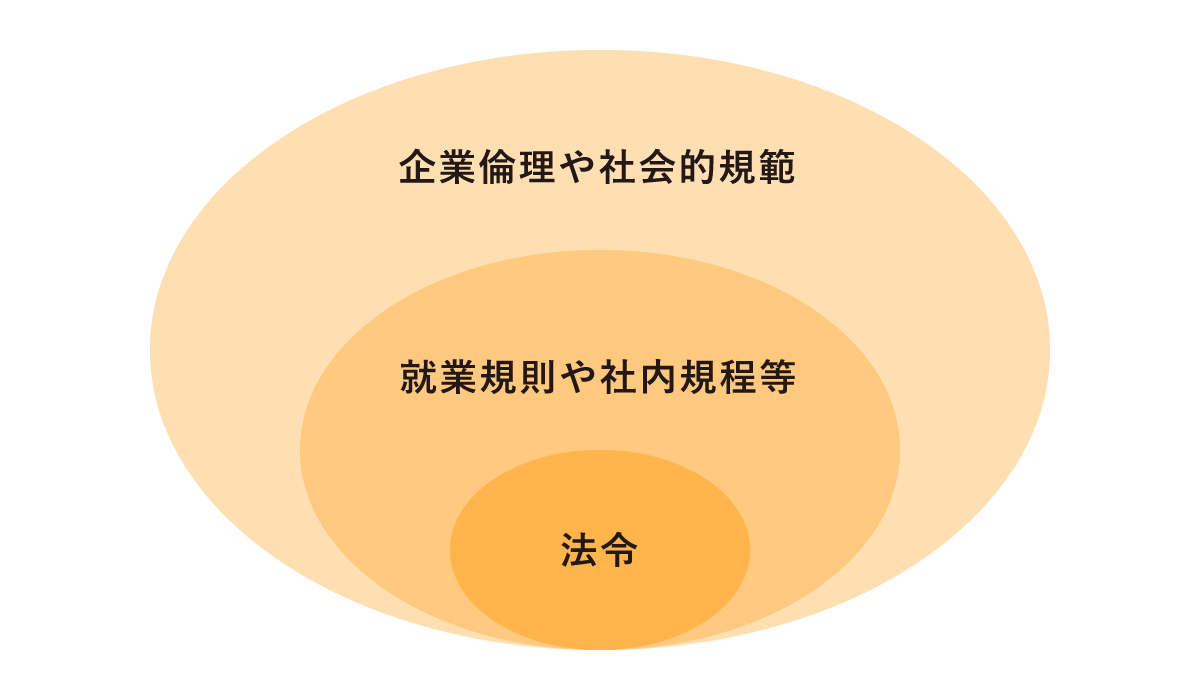

コンプライアンスの範囲は明確に定義されていませんが、社会的信用を守るという視点に立てば、法令遵守だけでは不十分です。今の日本においては、法令だけではなく、就業規則や企業論理、社会規範といった内容もすべて遵守すべきものとして捉えられています。

-

法令

国会が制定する法律と行政機関が制定する命令の総称。名称にかかわらず拘束力のあるものすべてを含む -

就業規則や社内規程等

社内の各規則、規程のほか、業務手順、マニュアルのような社員として守らなければならないものすべてを含む -

企業倫理や社会的規範

法令には定められていないものの、社会的に求められる倫理規範や道徳規範のこと。企業に求められる倫理観や道徳観は、時代とともに変わっていくこともありますので注意が必要

消費者や一般市民の要請に応えて信頼を獲得するには、法令遵守を基本として、企業および従業員が適切な行動をとるための行動規範、さらに倫理規範へと範囲を広げた取り組みが求められているのです。

あわせて読まれている記事

-

ハンコ、なくせません! /【マンガ】二代目! 第3話7

BizHint 編集部

-

部下からハラスメントの相談を受けたらどうする? 経営者が知っておきたい、ハラスメント対策

BizHint 編集部

-

ハンコ出社、ストップ指令!LINE激動の2週間。担当者の意地と教訓

BizHint 編集部

-

もし貴社が行政処分を受けたら?経営への影響・過去事例の把握・不服がある場合の対応

BizHint 編集部

-

粉飾企業の倒産動向調査(2019 年1月~12月)粉飾企業の倒産が大幅増加

BizHint 編集部

-

働き方改革の施策「長時間労働の是正」が9割以上、本質的な改革が今後の課題

BizHint 編集部

-

契約業務の最大の敵は「待ち時間」、法務部でなくても毎月十数時間を費やしている現状があきらかに

BizHint 編集部

-

楠正憲に聞く「ビジネスと倫理観」。企業の考える“正しさ”はなぜ炎上するのか? 3つの対策

未来を変えるプロジェクト

戦略・経営の記事を読む

- VUCA

- サステナビリティ

- コア・コンピタンス

- センスメイキング

- サプライチェーン・マネジメント

- ステークホルダー

- バランス・スコア・カード

- バリュー・チェーン

- ターンアラウンド

- プロ経営者

- タスクフォース

- PMI

- 2020年問題

- ストックオプション

- 戦略マップ

- 合弁会社

- 予算管理

- 経営力向上計画

- ハインリッヒの法則

- インテグリティ

- CHRO(最高人事責任者)

- 多角化

- 人事部 役割

- クロス・ファンクショナル・チーム

- ミッション・ビジョン

- 顧問

- 顧問契約

- 7S

- 経営理念

- HRビジネスパートナー

- コンプライアンス違反

- 事業計画書

- アカウンタビリティ

- クレド

- 事業承継

- 財務会計

- 健康経営

- インセンティブ制度

- 経営ビジョン

- 経営計画

- ゆでガエル理論

- 投機的リスク・純粋リスク

- 執行役員

- エコシステム

- ファブレス経営

- 経営資源

- 採用 業務

- エフェクチュエーション

- 外食産業

- ロイヤルティ

- タレントプール

- 社内ベンチャー

- リクルーティングの意味とは

- 後継者育成

- 人材戦略

- ケイパビリティ

- ミッションステートメント

- 人材ポートフォリオ

- クライシスマネジメント(危機管理)

- グローバル人事

- 日本的経営

- カーブアウト

- リスクマネジメント

- プロ・リクルーター

- ISO29990

- グローカリゼーション

- リストリクテッド・ストック

- オフショアリング

- シナジー効果

- 事業ドメイン

- アントレプレナーシップ

- 企業価値

- 全体最適

- 選択と集中

- カンパニー制

- 間接部門

- スケールメリット

- プロダクトライフサイクル

- CSR(企業の社会的責任)

- レイオフ

- MOT(技術経営)

- マネジメント・バイアウト(MBO)

- 内部統制

- デューデリジェンス(DD)

- 役員

- M&A

- 廃業

- リアル・オプション

- リソース・ベースト・ビュー

- 経営管理

- コングロマリット

- FLコスト

- 財務諸表

- 顧客満足

- キャッシュ・フロー計算書

- コーポレート・ガバナンス

- 経営課題

- 経営分析

- BCP(事業継続計画)

- 事業戦略

- 原価率

- ポーターの基本戦略

- 持株会社

- コーポレート・ファイナンス

- 貸借対照表

- 人件費

- コーポレートアイデンティティ

- 業務提携

- 財務管理

- カニバリゼーション

- 固定費

- ブランド戦略

- 管理会計

- 財務指標

- 営業利益

- フランチャイズ

- 損益計算書

- 粉飾決算

- ドミナント戦略

- 限界利益

- 戦略人事