クライシスマネジメント(危機管理)

クライシスマネジメント(危機管理)とは、企業活動の継続や企業自体の存亡を左右する危機的状況が起きた場合の対処方法のことを指します。東日本大震災やテロ、頻発する大規模自然災害や国際情勢の緊迫化による想定外の危機を乗り切りためには、事前のリスク想定だけでなく危機発生以後の対応が大変重要です。

クライシスマネジメント(危機管理)とは?

企業の危機、リスクは一定ではありません。従来から大規模自然災害への備えなどはその必要性が声高に言われています。例えば、「インターネット上での批判・中傷」なども、インターネットの普及による新たなリスクであり、今後も熟れていない最新技術に対するトラブルなど新しいリスクが増える可能性は否定できません。図表1は、企業を取り巻くリスクの一例ですが、あらゆる場面にリスクは潜在していることがわかります。

【図表1】企業を取り巻くリスクの一覧( 製造業企業の例)

【出典】【東京海上リスクコンサルティング(株) 】最近の企業危機事例に学ぶ~企業に求められる危機管理~

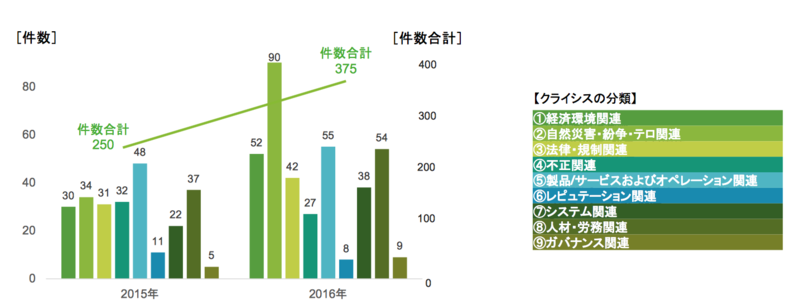

また、そのリスクは、単に予測されるものではなく、図表2のとおり、2015年と2016年を比べても企業が経験した危機は1.5倍に増加しています。 このように企業を取り巻く危機は、社会的な変化とともに、複雑化しながら時々刻々増えており、企業活動継続や企業自身の存続を脅かす危機が発生した際に、その危機を最低限の被害で収束させるための取組み、クライシスマネジメントは「待ったなし」の状況といえます。

【図表2】国内本社・国内子会社が2015年・2016年に経験したクライシスの分類(複数選択可)

【出典】【デロイト トーマツ 企業リスク研究所】企業のリスク・クライシスマネジメント実態調査 2016年版

クライシスマネジメントとリスクマネジメントの違い

企業リスクへの対応いう点では、従来から言われている「リスクマネジメント」があり、それに基づき、BCP(事業継続計画)を策定している企業も少なくありません。リスクマネジメントが「想定される危機をどう予防するか」である一方、クライシスマネジメントは「危機が起きたときにどうするか」ということで、両者は、危機に対する発想が根本的に異なっています。クライシスマネジメントでは「危機は必ず起こる」「その時に自社を含めて世の中がどうなっているかわからない」ことを前提し、被害を最小限に抑える、二次的被害を回避する、速やかに復旧を図ることが主眼になります。

このために策定が必要なのがCMP(クライシスマネジメントプラン)の策定です。一見、先に述べたBCP(事業継続計画)でも十分のように思えますが、これもクライシスマネジメントの考え方から見ると決してそうではありません。

あわせて読まれている記事

戦略・経営の記事を読む

- VUCA

- サステナビリティ

- コア・コンピタンス

- センスメイキング

- サプライチェーン・マネジメント

- ステークホルダー

- バランス・スコア・カード

- バリュー・チェーン

- ターンアラウンド

- プロ経営者

- タスクフォース

- PMI

- 2020年問題

- ストックオプション

- 戦略マップ

- 合弁会社

- 予算管理

- 経営力向上計画

- ハインリッヒの法則

- インテグリティ

- CHRO(最高人事責任者)

- コンプライアンス

- 多角化

- 人事部 役割

- クロス・ファンクショナル・チーム

- ミッション・ビジョン

- 顧問

- 顧問契約

- 7S

- 経営理念

- HRビジネスパートナー

- コンプライアンス違反

- 事業計画書

- アカウンタビリティ

- クレド

- 事業承継

- 財務会計

- 健康経営

- インセンティブ制度

- 経営ビジョン

- 経営計画

- ゆでガエル理論

- 投機的リスク・純粋リスク

- 執行役員

- エコシステム

- ファブレス経営

- 経営資源

- 採用 業務

- エフェクチュエーション

- 外食産業

- ロイヤルティ

- タレントプール

- 社内ベンチャー

- リクルーティングの意味とは

- 後継者育成

- 人材戦略

- ケイパビリティ

- ミッションステートメント

- 人材ポートフォリオ

- グローバル人事

- 日本的経営

- カーブアウト

- リスクマネジメント

- プロ・リクルーター

- ISO29990

- グローカリゼーション

- リストリクテッド・ストック

- オフショアリング

- シナジー効果

- 事業ドメイン

- アントレプレナーシップ

- 企業価値

- 全体最適

- 選択と集中

- カンパニー制

- 間接部門

- スケールメリット

- プロダクトライフサイクル

- CSR(企業の社会的責任)

- レイオフ

- MOT(技術経営)

- マネジメント・バイアウト(MBO)

- 内部統制

- デューデリジェンス(DD)

- 役員

- M&A

- 廃業

- リアル・オプション

- リソース・ベースト・ビュー

- 経営管理

- コングロマリット

- FLコスト

- 財務諸表

- 顧客満足

- キャッシュ・フロー計算書

- コーポレート・ガバナンス

- 経営課題

- 経営分析

- BCP(事業継続計画)

- 事業戦略

- 原価率

- ポーターの基本戦略

- 持株会社

- コーポレート・ファイナンス

- 貸借対照表

- 人件費

- コーポレートアイデンティティ

- 業務提携

- 財務管理

- カニバリゼーション

- 固定費

- ブランド戦略

- 管理会計

- 財務指標

- 営業利益

- フランチャイズ

- 損益計算書

- 粉飾決算

- ドミナント戦略

- 限界利益

- 戦略人事