ブランド戦略

ブランド戦略とは、ブランド価値を高めて消費者に訴求し、競争優位を獲得することを目的に行う活動です。ブランディングは消費者に直接関わるため、商品力や組織体制と同様に競争で重要な要素となります。本記事ではブランド戦略の意味やマーケティングとの関係、メリット、実行のポイントや成功事例を紹介します。

ブランド戦略とは

ここでは、ブランド戦略の意味と、近い用語であるマーケティングやブランディングとの関係を紹介します。また、ブランド戦略がなぜ重要なのかをあわせて解説いたします。

ブランド戦略の意味

ブランド戦略とは目指すべきブランドを決め、様々な施策によって実行してブランド価値を高め、市場で優位性を獲得するための戦略です。

消費者は企業の雰囲気やロゴ、商品やサービスを総合的に捉えて何らかの印象を持ちます。これがブランドです。数ある商品の中で消費者に選ばれるかどうかは、商品のパフォーマンスや価格に加えて、そのブランドが影響します。

つまり、ブランドは消費者にとって商品や価格と同じく重要な材料です。

ただし、企業や商品に対して消費者が抱く印象は様々であるため、企業の意図した通りにブランドイメージが浸透しない可能性があります。また、そもそも企業によっては明確に目指すべきブランドを決めていないケースもあります。

そこで、予めブランドイメージの理想を確立し、消費者に正しく理解してもらうために重要なのが、ブランド戦略なのです。

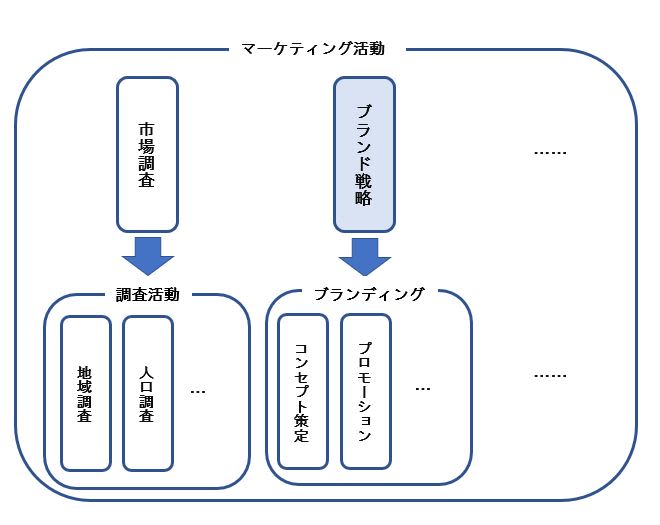

マーケティングやブランディングとの関係

あわせて読まれている記事

-

自社と顧客、そして地域との関係を育んでいく 「新潟ワインコースト」の立役者たち

BizHint 編集部

-

“夢物語”を否定する幹部社員と山に登るべき理由。「生き延びるため何でもやった」社長が今、目指すもの2

BizHint 編集部

-

創業97年の老舗「神戸紅茶」をV字回復させた、36歳の社長が語った成功の秘訣とは2

BizHint 編集部

-

経営の基本がなければ会社は残せない。親族外承継を決めた中川政七商店が最重要視する「当たり前」1

BizHint 編集部

-

社長就任は突然に。大量退職、売上激減。100年企業はピンチをチャンスにこう変えた1

BizHint 編集部

-

経営とは「山登り」。社員と手を握り合って登れば、見える景色も変わる1

BizHint 編集部

-

【図解】20年で売上5倍。「まだ185年」と語る千疋屋6代目が10年ごとに見直す改革の中身

BizHint 編集部

-

ここ10年で3割の業者が後継者難で廃業、衰退する盆栽業界の未来を描く若手の奮闘3

BizHint 編集部

戦略・経営の記事を読む

- VUCA

- サステナビリティ

- コア・コンピタンス

- センスメイキング

- サプライチェーン・マネジメント

- ステークホルダー

- バランス・スコア・カード

- バリュー・チェーン

- ターンアラウンド

- プロ経営者

- タスクフォース

- PMI

- 2020年問題

- ストックオプション

- 戦略マップ

- 合弁会社

- 予算管理

- 経営力向上計画

- ハインリッヒの法則

- インテグリティ

- CHRO(最高人事責任者)

- コンプライアンス

- 多角化

- 人事部 役割

- クロス・ファンクショナル・チーム

- ミッション・ビジョン

- 顧問

- 顧問契約

- 7S

- 経営理念

- HRビジネスパートナー

- コンプライアンス違反

- 事業計画書

- アカウンタビリティ

- クレド

- 事業承継

- 財務会計

- 健康経営

- インセンティブ制度

- 経営ビジョン

- 経営計画

- ゆでガエル理論

- 投機的リスク・純粋リスク

- 執行役員

- エコシステム

- ファブレス経営

- 経営資源

- 採用 業務

- エフェクチュエーション

- 外食産業

- ロイヤルティ

- タレントプール

- 社内ベンチャー

- リクルーティングの意味とは

- 後継者育成

- 人材戦略

- ケイパビリティ

- ミッションステートメント

- 人材ポートフォリオ

- クライシスマネジメント(危機管理)

- グローバル人事

- 日本的経営

- カーブアウト

- リスクマネジメント

- プロ・リクルーター

- ISO29990

- グローカリゼーション

- リストリクテッド・ストック

- オフショアリング

- シナジー効果

- 事業ドメイン

- アントレプレナーシップ

- 企業価値

- 全体最適

- 選択と集中

- カンパニー制

- 間接部門

- スケールメリット

- プロダクトライフサイクル

- CSR(企業の社会的責任)

- レイオフ

- MOT(技術経営)

- マネジメント・バイアウト(MBO)

- 内部統制

- デューデリジェンス(DD)

- 役員

- M&A

- 廃業

- リアル・オプション

- リソース・ベースト・ビュー

- 経営管理

- コングロマリット

- FLコスト

- 財務諸表

- 顧客満足

- キャッシュ・フロー計算書

- コーポレート・ガバナンス

- 経営課題

- 経営分析

- BCP(事業継続計画)

- 事業戦略

- 原価率

- ポーターの基本戦略

- 持株会社

- コーポレート・ファイナンス

- 貸借対照表

- 人件費

- コーポレートアイデンティティ

- 業務提携

- 財務管理

- カニバリゼーション

- 固定費

- 管理会計

- 財務指標

- 営業利益

- フランチャイズ

- 損益計算書

- 粉飾決算

- ドミナント戦略

- 限界利益

- 戦略人事