ハインリッヒの法則

リスク管理の不徹底による製品(商品)・サービスの欠陥は、顧客の信用を失わせ、経営を脅かす状況をもたらします。そのような危機を管理する上で、欠かせない経験則が「ハインリッヒの法則」です。今回はハインリッヒの法則の意味や事例、活用するメリットから活用・導入方法をまとめてご紹介いたします。

「ハインリッヒの法則」とは?

交通事故や医療事故に関わらず、 あらゆるビジネスにおける危機管理に用いられる経験則が「ハインリッヒの法則」 です。

その意味や注目される理由、さらに同じく危機管理に用いられる理論のひとつ、ドミノ理論との違いについて、ご紹介いたします。

ハインリッヒの法則の意味

ハインリッヒの法則とは、物損事故を扱う米損害保険会社に勤務していたハーバード・ウィリアム・ハインリッヒ氏が提唱した 労働災害の経験則 のひとつです。

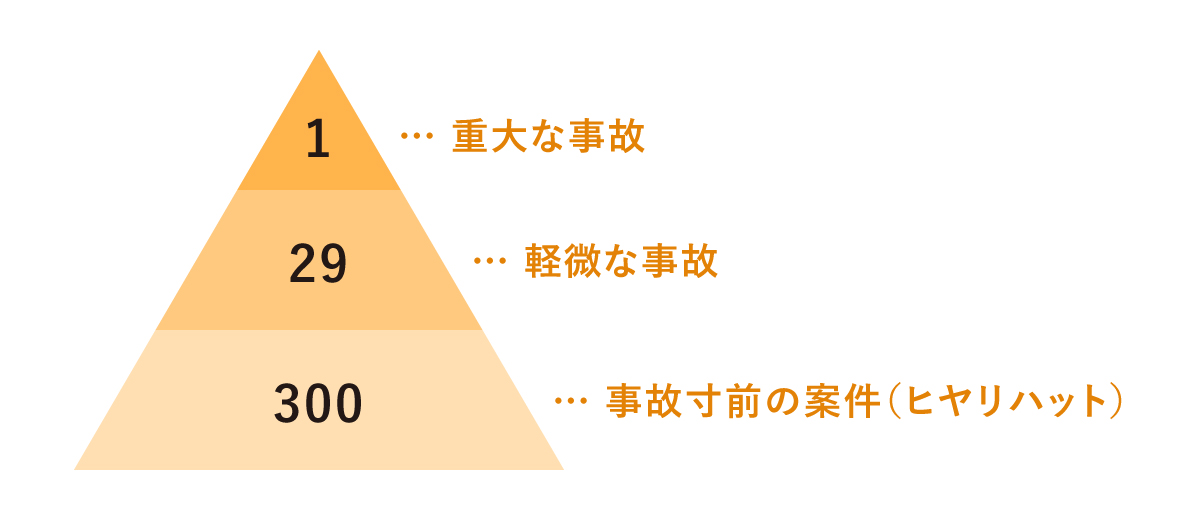

このハインリッヒの法則は「 重大災害や重大な事故1件につき、軽微な事故が29件、さらにその背後に隠れた事故寸前の案件が300件ある 」として、1:29:300の法則と呼ばれることもあります。

法則自体は1929年にハインリッヒ氏が出版した書籍で論じられたものですが、現在でも医療や介護、交通分野などさまざまな分野の危機管理対策や災害防止に活用されています。ハインリッヒの法則にあてはまる危難が発生する恐れがある事案(インシデント)を、 ヒヤリハット と命名し、迅速な報告を要する事案として、運用されています。

近年では、製造業や建築業での日々の安全チェックやオフィスワークにおける軽微なミス防止などビジネスシーンにも浸透しており、クレーム対応や社員教育の徹底に活用される機会が増えています。

また、個人情報などの企業機密や基幹産業の技術情報漏洩を防ぐネットワークエンジニアなどの情報セキュリティに関わる作業者の間で使用される用語としても知られています。

戦略・経営の記事を読む

- VUCA

- サステナビリティ

- コア・コンピタンス

- センスメイキング

- サプライチェーン・マネジメント

- ステークホルダー

- バランス・スコア・カード

- バリュー・チェーン

- ターンアラウンド

- プロ経営者

- タスクフォース

- PMI

- 2020年問題

- ストックオプション

- 戦略マップ

- 合弁会社

- 予算管理

- 経営力向上計画

- インテグリティ

- CHRO(最高人事責任者)

- コンプライアンス

- 多角化

- 人事部 役割

- クロス・ファンクショナル・チーム

- ミッション・ビジョン

- 顧問

- 顧問契約

- 7S

- 経営理念

- HRビジネスパートナー

- コンプライアンス違反

- 事業計画書

- アカウンタビリティ

- クレド

- 事業承継

- 財務会計

- 健康経営

- インセンティブ制度

- 経営ビジョン

- 経営計画

- ゆでガエル理論

- 投機的リスク・純粋リスク

- 執行役員

- エコシステム

- ファブレス経営

- 経営資源

- 採用 業務

- エフェクチュエーション

- 外食産業

- ロイヤルティ

- タレントプール

- 社内ベンチャー

- リクルーティングの意味とは

- 後継者育成

- 人材戦略

- ケイパビリティ

- ミッションステートメント

- 人材ポートフォリオ

- クライシスマネジメント(危機管理)

- グローバル人事

- 日本的経営

- カーブアウト

- リスクマネジメント

- プロ・リクルーター

- ISO29990

- グローカリゼーション

- リストリクテッド・ストック

- オフショアリング

- シナジー効果

- 事業ドメイン

- アントレプレナーシップ

- 企業価値

- 全体最適

- 選択と集中

- カンパニー制

- 間接部門

- スケールメリット

- プロダクトライフサイクル

- CSR(企業の社会的責任)

- レイオフ

- MOT(技術経営)

- マネジメント・バイアウト(MBO)

- 内部統制

- デューデリジェンス(DD)

- 役員

- M&A

- 廃業

- リアル・オプション

- リソース・ベースト・ビュー

- 経営管理

- コングロマリット

- FLコスト

- 財務諸表

- 顧客満足

- キャッシュ・フロー計算書

- コーポレート・ガバナンス

- 経営課題

- 経営分析

- BCP(事業継続計画)

- 事業戦略

- 原価率

- ポーターの基本戦略

- 持株会社

- コーポレート・ファイナンス

- 貸借対照表

- 人件費

- コーポレートアイデンティティ

- 業務提携

- 財務管理

- カニバリゼーション

- 固定費

- ブランド戦略

- 管理会計

- 財務指標

- 営業利益

- フランチャイズ

- 損益計算書

- 粉飾決算

- ドミナント戦略

- 限界利益

- 戦略人事