エンゲージメント

2019年12月17日(火)更新

エンゲージメントとは、企業と従業員との繋がりや絆、企業や商品に対する消費者やユーザーの愛着度などを表す言葉です。個人への最適化が欠かせない時代において、エンゲージメント向上に向けた取り組みは非常に大きな意味を持ちます。当記事では、「従業員エンゲージメント」「マーケティングにおけるエンゲージメント」「SNSにおけるエンゲージメント」それぞれの意味や重要性、向上させる方法や事例などを詳しく解説していきます。

~この記事でわかること~

- 「エンゲージメント」にはさまざまな意味があること

- 人事・組織開発における「エンゲージメント」の意味とメリット、向上させる方法

- マーケティングで使われる「エンゲージメント」の重要性と事例

エンゲージメントとは

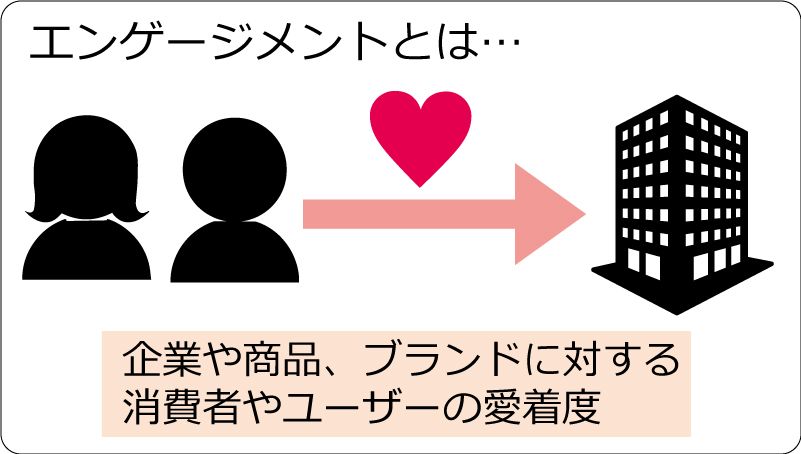

エンゲージメント(engagement)とは、直訳すると「従事」「婚約」「契約」といった意味を持つ言葉です。

ビジネス用語としては、 企業や商品、ブランドに対する、消費者やユーザーの愛着度 を意味します。

さまざまな分野で活用されるエンゲージメント

企業と人との関係性が重視される中、このエンゲージメントという考え方は、マーケティングの領域のみならず、人事関連やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)など幅広い分野でも活用されています。

本記事では、

- 人事や組織開発の分野で使われる『 従業員エンゲージメント 』

- マーケティングにおける『 エンゲージメント/エンゲージメント率 』

あわせて読まれている記事

-

地方のスポーツクラブに変革を。地元と一緒に、チームも選手も成長するクラブづくりに挑む2

BizHint 編集部

-

借金4億円の事業承継も売上は8倍に。社長の仕事は「誰をバスに乗せるか」

BizHint 編集部

-

何ができるか?を考える組織の作り方。京都の老舗旅館の改革はどこまでも明るく前向きだった1

BizHint 編集部

-

「水を運ぶ人」元サッカー日本代表、鈴木啓太さんが学んだ自己認識の重要性とは2

BizHint 編集部

-

澤田貴司氏が考える「リーダーの2つの仕事」12

BizHint 編集部

-

安定を求む社員が多いからこそ、社長が一番大きな失敗を【富士そば・丹社長】2

BizHint 編集部

-

全財産を投じながらIMJを再建した経営者がたどり着いた境地【くじらキャピタル・竹内真二社長】

BizHint 編集部

-

「愛社精神」を押しつけると、かえって育つ「退社精神」 信頼して“正しく”期待をかければ高まる、エンゲージメント

ログミーBiz

組織開発の記事を読む

- 統率力

- 相対評価

- 企業文化

- コミュニケーションスキル

- ファシリテーション

- ピア・ボーナス

- エバンジェリスト

- ノーレイティング

- ラインマネージャー

- コーチング研修

- OKR

- 行動科学

- 人事考課

- 目標管理制度

- 人事評価制度

- コンピテンシー評価

- コンピテンシーモデル

- ノンバーバル・コミュニケーション

- ピアプレッシャー

- 連結ピン

- ストレスマネジメント

- アンガーマネジメント

- 社内コミュニケーション

- ロジカルシンキング

- ティール組織

- インポスター症候群

- アシミレーション

- 感情労働

- メラビアンの法則

- ストーリーテリング

- マネージャー

- デザイン思考

- クリティカル・シンキング

- チェンジ・エージェント

- ピア効果

- ぶら下がり社員

- 業績評価

- 等級制度

- ポータブルスキル

- 女性リーダー

- 学習性無力感

- 配置転換

- エンパワーメント

- プレイングマネージャー

- チームワーク

- ネゴシエーション

- チェンジ・マネジメント

- 組織風土

- リーダーシップ

- リーダーシップ研修

- リーダーシップ 種類

- フィードバック

- マネジメント能力

- マインドセット

- 人材管理

- セクショナリズム

- ホラクラシー

- ナレッジマネジメント

- 社内SNS

- レコグニション

- ゼロベース思考

- オーナーシップ

- SMARTの法則

- フィードフォワード

- ピーターの法則

- フィッシュ哲学

- KJ法

- パフォーマンスマネジメント

- PM理論

- フリーライダー

- マネジリアル・グリッド理論

- 人材マネジメント

- ピラミッドストラクチャー

- クリエイティブシンキング

- イントレプレナー(イントラプレナー)

- 組織マネジメント

- 行動理論

- ローパフォーマー

- スパン・オブ・コントロール

- 行動科学マネジメント

- チームマネジメント

- プロセス評価

- ダイバーシティ・マネジメント

- コーチングスキル

- リーダーシップ・パイプライン

- 抜擢人事

- マネジメントレビュー

- アサーション

- 集団凝集性

- 成果主義

- コンフリクト・マネジメント

- グループシンク

- システム思考

- SL理論

- 情意考課

- 複線型人事制度

- 役割等級制度

- 職能資格制度

- 社内FA制度

- ハイパフォーマー

- 専門職制度

- 自己申告制度

- 組織デザイン

- 人事評価

- 学習する組織

- 社内公募