人事評価制度

2020年6月5日(金)更新

人事評価制度とは、社員の能力や貢献度、遂行している業務についての評価を、昇進や昇給などの処遇に反映させる社内制度のことを言います。今回は、この人事評価制度についてご紹介します。

人事評価制度とは

そもそも「人事評価」とは、社員の能力や貢献度、遂行している業務について評価することです。そして、それを昇進や昇給などの処遇に反映させる社内制度のことを「人事評価制度」と呼びます。

一般的には、四半期・半年・一年ごとなど一定の評価期間を設けた上で、主に企業独自の基準に基づいて評価されます。

人事評価制度の仕組み

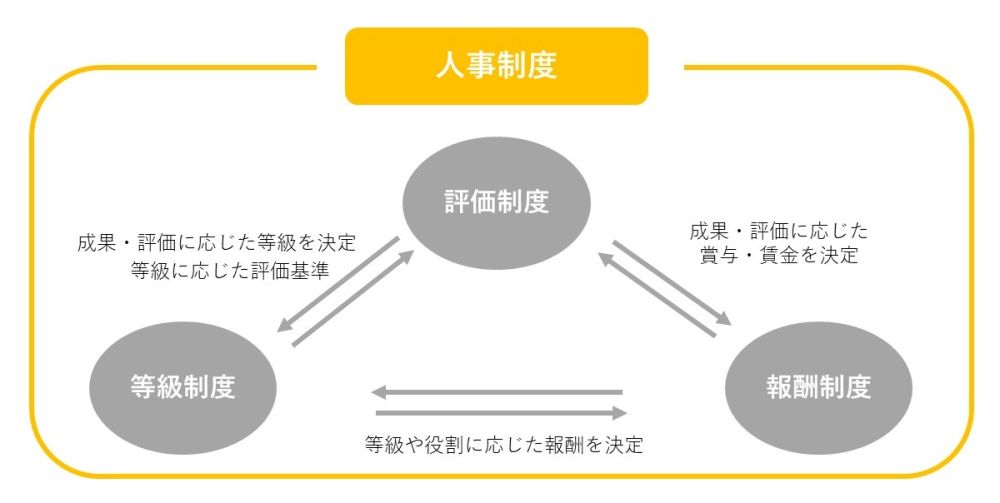

人事評価制度は、主に「評価制度」「等級制度」「報酬制度」の3つから構成されています。

評価制度

企業の方向性を明示し、その上で個人がどのように行動すべきかを指し示す、いわば行動指標となる制度です。この指標を評価基準として評価期間内の業績や行動が査定され、その結果は「等級」「報酬」にも影響します。

等級制度

組織内での等級と、その等級ごとにどのような役割が求められるのかを示す制度です。その指標に沿って、社員を業績・スキル・役割などの情報から序列化し等級を決定する、人事上で非常に重要な役割を持つ制度です。

あわせて読まれている記事

-

数字必達主義から「対話型の組織」へ、福島トヨペットの社内変革【福島トヨペット・佐藤修朗社長/佐藤藍子副社長】1

BizHint 編集部

-

たかがメンマとは言わせない。関わる人全員がメンマ製造に誇りを持てる会社を作る

BizHint 編集部

-

二度とやらないと誓ったリストラなのに。会社価値と同額の「小銭」を目にして腹を決めた

BizHint 編集部

-

残業100時間超、労基署の立ち入り調査も…ブラック企業からの脱却まで15年。残業ゼロ・業績2倍に

BizHint 編集部

-

社長就任時に「100日待って」。大手企業の組織論で中小企業の成長を再加速させる

BizHint 編集部

-

ハイパフォーマーを生み出すには入社後1年間の○○状況を見るべし!2

BizHint 編集部

-

先入観を捨てれば洋菓子はもっと儲かる。「利き牛乳」が職人パティシエにビジネス視点をもたらした

BizHint 編集部

-

「なんで給与上がんないの?」と問い詰められ、「すべて見える化」を決意した経営者の覚悟2

BizHint 編集部

組織開発の記事を読む

- 統率力

- 相対評価

- 企業文化

- コミュニケーションスキル

- ファシリテーション

- ピア・ボーナス

- エバンジェリスト

- ノーレイティング

- ラインマネージャー

- コーチング研修

- OKR

- 行動科学

- 人事考課

- 目標管理制度

- コンピテンシー評価

- コンピテンシーモデル

- ノンバーバル・コミュニケーション

- ピアプレッシャー

- 連結ピン

- ストレスマネジメント

- アンガーマネジメント

- 社内コミュニケーション

- ロジカルシンキング

- ティール組織

- インポスター症候群

- アシミレーション

- 感情労働

- メラビアンの法則

- ストーリーテリング

- マネージャー

- デザイン思考

- クリティカル・シンキング

- チェンジ・エージェント

- ピア効果

- ぶら下がり社員

- 業績評価

- 等級制度

- ポータブルスキル

- 女性リーダー

- 学習性無力感

- 配置転換

- エンゲージメント

- エンパワーメント

- プレイングマネージャー

- チームワーク

- ネゴシエーション

- チェンジ・マネジメント

- 組織風土

- リーダーシップ

- リーダーシップ研修

- リーダーシップ 種類

- フィードバック

- マネジメント能力

- マインドセット

- 人材管理

- セクショナリズム

- ホラクラシー

- ナレッジマネジメント

- 社内SNS

- レコグニション

- ゼロベース思考

- オーナーシップ

- SMARTの法則

- フィードフォワード

- ピーターの法則

- フィッシュ哲学

- KJ法

- パフォーマンスマネジメント

- PM理論

- フリーライダー

- マネジリアル・グリッド理論

- 人材マネジメント

- ピラミッドストラクチャー

- クリエイティブシンキング

- イントレプレナー(イントラプレナー)

- 組織マネジメント

- 行動理論

- ローパフォーマー

- スパン・オブ・コントロール

- 行動科学マネジメント

- チームマネジメント

- プロセス評価

- ダイバーシティ・マネジメント

- コーチングスキル

- リーダーシップ・パイプライン

- 抜擢人事

- マネジメントレビュー

- アサーション

- 集団凝集性

- 成果主義

- コンフリクト・マネジメント

- グループシンク

- システム思考

- SL理論

- 情意考課

- 複線型人事制度

- 役割等級制度

- 職能資格制度

- 社内FA制度

- ハイパフォーマー

- 専門職制度

- 自己申告制度

- 組織デザイン

- 人事評価

- 学習する組織

- 社内公募