社内コミュニケーション

2020年3月19日(木)更新

社内コミュニケーションの活性化は企業にとって大変重要な課題です。社内コミュニケーションの慢性的な不足は、生産性の低下やイノベーションの枯渇、離職率の増加など、組織の健全な運営に様々な形で悪影響を及ぼします。当記事では、社内コミュニケーション活性化の早期実現に必要な情報やノウハウを、活性化の重要性やポイント、活性化に効果的な施策、活性化に成功した企業事例などの項目に整理して分かりやすく解説致します。

社内コミュニケーションの活性化が重要な理由

社内コミュニケーションが良好な状態とは、

- 部署間や社員間での情報共有が円滑に行われており

- ミッション達成や業務遂行に向けて社員同士が支え合い

- 数多くの成果を生み出している

状態のことをいいます。

働き方改革やダイバーシティを推進しても、コミュニケーション不足に陥っていては個々の強みや能力を最大限に活かせません。

近年、働き方が多様化し、仕事観が大きく変化していることから、社内コミュニケーションの重要性も高まっているのです。

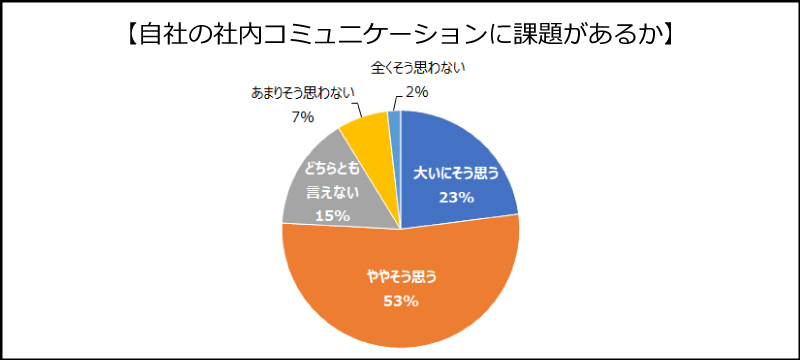

社内コミュニケーションに課題を感じている企業は約8割

下記のグラフは、2020年にHR総研が実施した「社内コミュニケーション」に関するアンケート調査の結果です。このグラフを見ると、全体の76%が自社の社内コミュニケーションに対して何らかの課題感を抱いていることが分かります。

あわせて読まれている記事

-

“いまどきの職人”は背中で語らない。企業の存続をかけた組織づくりの神髄

BizHint 編集部

-

5億から50億への勝ち筋。部下への罵声をやめ、社長がやっと気づいた組織づくりの本質2

BizHint 編集部

-

なぜ社長は、社員に「腹いっぱい」食べさせるのか? 数ヵ月待ちの高級爪切りは不良の巣窟から生まれた。8

BizHint 編集部

-

Z世代との信頼を築く3つの質問。本音を引き出し心理的安全性を高める2

BizHint 編集部

-

“いい後継者”の仮面はいらない。社員の幸せの実現こそ使命だと気付くまで3

BizHint 編集部

-

腹を割って話さなくていい。“継がせる側”の作法と、“継ぐ側”の覚悟1

BizHint 編集部

-

2回の閉院を乗り越え、働きやすい病院が生まれた。「経営の無知」を自覚した開業医が徹底的に意識したこと4

BizHint 編集部

-

“無料”のGoogleスプレッドシートで社内の属人化を解消!たった1年で変化をもたらした35歳・若手CCOのあるプロジェクトを大公開

BizHint 編集部

組織開発の記事を読む

- 統率力

- 相対評価

- 企業文化

- コミュニケーションスキル

- ファシリテーション

- ピア・ボーナス

- エバンジェリスト

- ノーレイティング

- ラインマネージャー

- コーチング研修

- OKR

- 行動科学

- 人事考課

- 目標管理制度

- 人事評価制度

- コンピテンシー評価

- コンピテンシーモデル

- ノンバーバル・コミュニケーション

- ピアプレッシャー

- 連結ピン

- ストレスマネジメント

- アンガーマネジメント

- ロジカルシンキング

- ティール組織

- インポスター症候群

- アシミレーション

- 感情労働

- メラビアンの法則

- ストーリーテリング

- マネージャー

- デザイン思考

- クリティカル・シンキング

- チェンジ・エージェント

- ピア効果

- ぶら下がり社員

- 業績評価

- 等級制度

- ポータブルスキル

- 女性リーダー

- 学習性無力感

- 配置転換

- エンゲージメント

- エンパワーメント

- プレイングマネージャー

- チームワーク

- ネゴシエーション

- チェンジ・マネジメント

- 組織風土

- リーダーシップ

- リーダーシップ研修

- リーダーシップ 種類

- フィードバック

- マネジメント能力

- マインドセット

- 人材管理

- セクショナリズム

- ホラクラシー

- ナレッジマネジメント

- 社内SNS

- レコグニション

- ゼロベース思考

- オーナーシップ

- SMARTの法則

- フィードフォワード

- ピーターの法則

- フィッシュ哲学

- KJ法

- パフォーマンスマネジメント

- PM理論

- フリーライダー

- マネジリアル・グリッド理論

- 人材マネジメント

- ピラミッドストラクチャー

- クリエイティブシンキング

- イントレプレナー(イントラプレナー)

- 組織マネジメント

- 行動理論

- ローパフォーマー

- スパン・オブ・コントロール

- 行動科学マネジメント

- チームマネジメント

- プロセス評価

- ダイバーシティ・マネジメント

- コーチングスキル

- リーダーシップ・パイプライン

- 抜擢人事

- マネジメントレビュー

- アサーション

- 集団凝集性

- 成果主義

- コンフリクト・マネジメント

- グループシンク

- システム思考

- SL理論

- 情意考課

- 複線型人事制度

- 役割等級制度

- 職能資格制度

- 社内FA制度

- ハイパフォーマー

- 専門職制度

- 自己申告制度

- 組織デザイン

- 人事評価

- 学習する組織

- 社内公募