人手不足

2019年7月4日(木)更新

「人手不足」は、なぜ起きるのでしょうか。一般的に少子高齢化による労働人口の減少によるものと言われる事が多くありますが、その原因は複雑で、例えば市場の構造変化による雇用の集中や、雇用のミスマッチなどもあり、一部の業種では人材の余剰も見られます。今回はその「人手不足」について、その現状と原因、そして企業に与える影響から、その解消方法まで幅広くご紹介します。

人手不足の現状

それではまず、日本における「人手不足」の現状を調査データと共に見てみましょう。

企業の人手不足感の現状

最初に、企業がどの程度人手不足を感じているか、についてです。

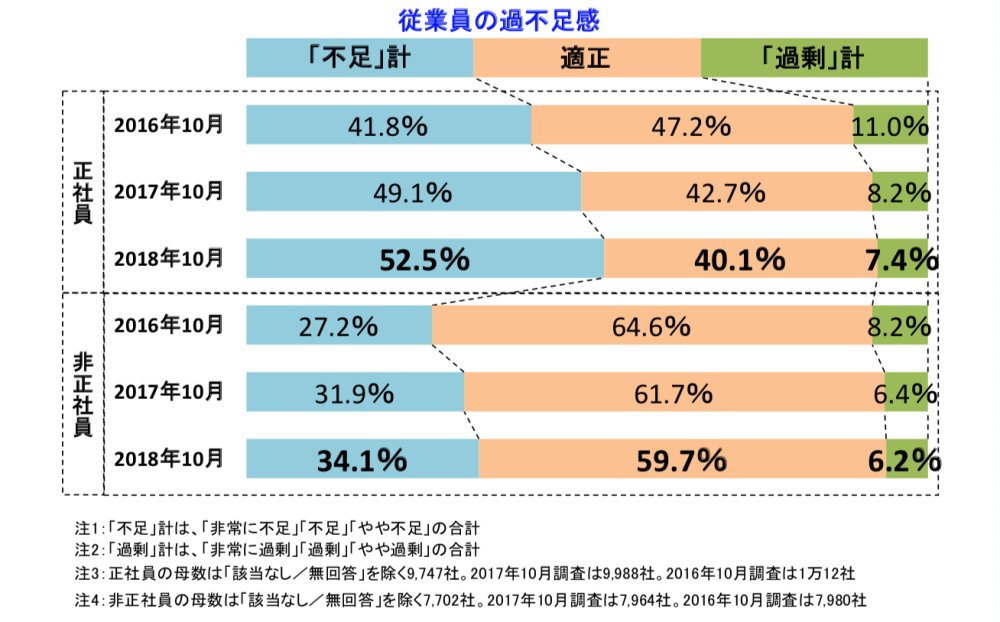

帝国データバンクが2018年10月に実施した「人手不足に対する企業の動向調査」を見てみましょう。

【出典】帝国データバンク:人手不足に対する企業の動向調査(2018年10月)

「現在の従業員の過不足状況」に関する質問に対し、「正社員が不足している」と回答した企業は、実に半数以上の52.5%にのぼり、過去最高を記録しました。

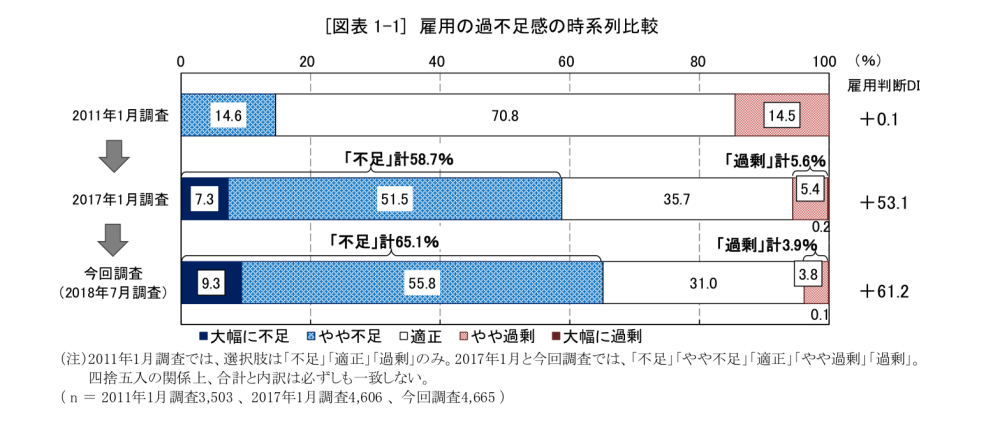

次に、2018年8月に実施された、中小企業に特化した商工中金の「中小企業の人手不足に対する意識調査」を見てみましょう。

あわせて読まれている記事

-

労基からお声がけ!?常識破りの人材施策を進めたら「お手本の会社」になっていた話

BizHint 編集部

-

信頼する幹部に「ワンマン経営だ」と言われ目が覚めた。“自律”を社員任せにしない組織づくりの本質1

BizHint 編集部

-

デイサービスを「男性向け」で差別化。従業員の定着率を高める「公平感ある」職場づくり1

BizHint 編集部

-

看護師200名中60名が離職。医療法に翻弄される地方病院の人材施策

BizHint 編集部

-

建設業界に変革をもたらす 「助太刀」がコロナ禍に推し進めたこと

BizHint 編集部

-

物流業界の救世主?在留外国人の72%が『日本の配送サービスの企業で働いてみたい』

BizHint 編集部

-

従業員派遣、出向、レンタル移籍の違いとは?事業存続と雇用の両立を目指して

BizHint 編集部

-

良かったら続けて、ダメならやめればいいだけ。仕事は自分のやりたいことを好きに楽しくやればいい。存続危機から全国水族館人気No.1への思考1

BizHint 編集部

組織・チームワークの記事を読む

- 組織市民行動

- 年功序列

- タレントマネジメント

- 心理的安全性

- 1on1

- MBB

- 組織活性化

- 人事評価システム

- 人員配置

- コーチング

- インナーブランディング

- モンスター社員

- マネジメント

- 降格人事

- リアルタイムフィードバック

- エグゼクティブコーチング

- OODAループ

- KGI

- ジュニアボード

- チームビルディング

- インクルージョン

- KPI

- 従業員満足度調査

- ピープル・アナリティクス

- 360度評価

- マトリックス組織

- 人事データ

- プロジェクトアリストテレス

- シェアド・リーダーシップ

- オーセンティックリーダーシップ

- 人事制度

- アイスブレイク

- メンタリング

- リンゲルマン効果

- 管理監督者

- ハドルミーティング

- ミドルマネジメント

- 9ブロック

- タレントマネジメントシステム

- 脳科学

- グロース・マインドセット

- 面談

- 科学的管理法

- ハロー効果

- リチーミング

- オフサイトミーティング

- 人材配置

- 職務等級制度

- 寛大化傾向

- 中心化傾向

- ノウフー

- アセスメントセンター

- 権限委譲

- 要員計画

- 役職定年制

- グローバルリーダー

- 玉突き人事

- トップマネジメント

- 意識改革

- リーダー

- 日本型雇用システム

- 組織開発

- ダイバーシティ