360度評価

2019年11月6日(水)更新

ここ数年、一人の評価対象者を複数人で多面的に評価する「360度評価」を導入する企業が増えています。当記事では、導入のメリットや手順をはじめ、評価コメント・フィードバックのポイントや注意点、360度評価の運用に役立つツールのご紹介や、導入企業の事例までご紹介します。

360度評価とは

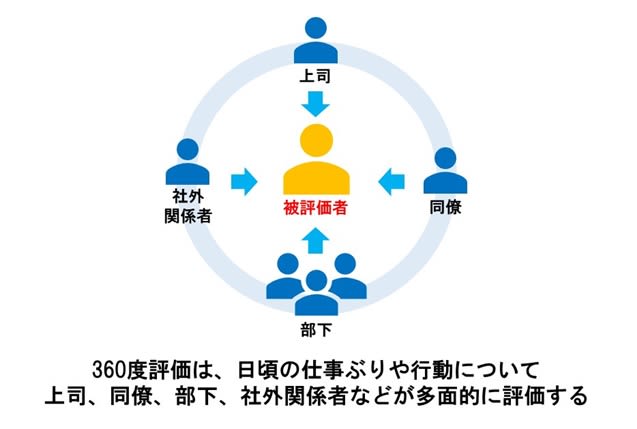

360度評価とは、一般的な人事評価とは大きく異なり、 上司や部下、同僚、社外関係者など立場や関係性の異なる複数の評価者が、対象者(被評価者)について、多面的に評価 する評価手法です。

360度評価を行う目的

360度評価を行う主な目的は以下の通りです。

- 人物特性の把握

- 公平で客観的な評価の実施

- 自己評価と他社評価のギャップを明確化

- 管理職のマネジメント能力の評価

多角的な視点での評価によって、今まで気付けなかった人物特性の把握が可能に。さらに、評価の公平性や客観性の確保も期待できます。

そして評価対象者は、数多くの気付きと具体的かつ客観的なフィードバックを得られ、自身での評価と周りから受けている評価がどれだけ違うのかを把握することができます。

360度評価は、普段評価者である上司や管理職の評価としても有効です。部下から評価を受けることで、自身のマネジメント能力を見直すきっかけにもつながります。

360度評価が注目されている背景

あわせて読まれている記事

-

評価制度はなくていい、食事制限専門の宅食通販会社がたどり着いた「よい会社」6

BizHint 編集部

-

中途半端な360度フィードバックが「フィードバック嫌いさん」たちを量産してしまう理由!?

立教大学 経営学部 中原淳研究室 大人の学びを科学する

-

評価は「合議」で決める!上下関係をなくし、互いの成長にコミットし合う組織の作り方

SELECK [セレック]

-

組織はなぜ変われないのか? 経営者こそ「360度フィードバック」を受けるべき理由

SELECK [セレック]

-

記名式の360度フィードバックで「自律的成長」を促進する9つの設問1

JinJiのトリセツ | @Engagement

-

【連載】評価制度を語る ― 360度評価は是か?非か?

キャリア採用ラボ

組織・チームワークの記事を読む

- 組織市民行動

- 年功序列

- タレントマネジメント

- 心理的安全性

- 1on1

- MBB

- 組織活性化

- 人事評価システム

- 人員配置

- コーチング

- インナーブランディング

- モンスター社員

- マネジメント

- 降格人事

- リアルタイムフィードバック

- エグゼクティブコーチング

- OODAループ

- KGI

- ジュニアボード

- チームビルディング

- インクルージョン

- KPI

- 従業員満足度調査

- ピープル・アナリティクス

- マトリックス組織

- 人事データ

- プロジェクトアリストテレス

- シェアド・リーダーシップ

- オーセンティックリーダーシップ

- 人事制度

- アイスブレイク

- 人手不足

- メンタリング

- リンゲルマン効果

- 管理監督者

- ハドルミーティング

- ミドルマネジメント

- 9ブロック

- タレントマネジメントシステム

- 脳科学

- グロース・マインドセット

- 面談

- 科学的管理法

- ハロー効果

- リチーミング

- オフサイトミーティング

- 人材配置

- 職務等級制度

- 寛大化傾向

- 中心化傾向

- ノウフー

- アセスメントセンター

- 権限委譲

- 要員計画

- 役職定年制

- グローバルリーダー

- 玉突き人事

- トップマネジメント

- 意識改革

- リーダー

- 日本型雇用システム

- 組織開発

- ダイバーシティ