勤務間インターバル

勤務間インターバル制度とは、勤務終了後に一定の休息時間を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。働き方改革では、この制度を導入することが努力義務になっていることもあり、いま注目を集めています。本記事では、勤務間インターバル制度の概要やメリット、導入事例、実際に導入する方法などについて解説しています。

「勤務間インターバル制度」の概要

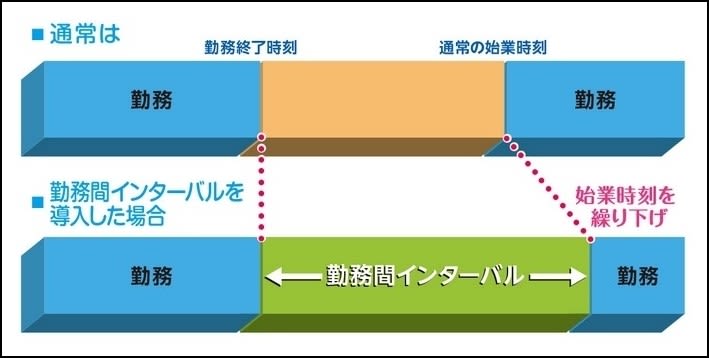

勤務間インターバル制度とは、 下記の図のとおり、勤務終了時刻と翌日の始業時刻の間に一定のインターバル時間(休息時間)を確保する制度です。

例えば、通常の勤務時間が9:00~18:00の企業で、休息時間を11時間とする勤務間インターバル制度を導入したとします。この場合に従業員が23:00まで残業すれば、その従業員の翌日の出勤時刻は9:00ではなく10:00(23:00から11時間経過後)ということになります。

EU諸国と日本における勤務間インターバル制度の違い

勤務間インターバル制度は、EU諸国で導入されていたことから知られるようになりました。EUには「労働時間指令」(2000年に旧法の改定版として公布)という大枠の労働基準法のようなものがあり、加盟国はこの「労働時間指令」の内容の実現に向けて国内法を整備する義務を負っています。

「労働時間指令」には、労働時間の限度や有給休暇の最低日数などが定められていますが、1日の休息時間については、24時間につき連続して最低11時間設けることとされており、労働者の勤務間の休息時間を保障しています。つまり、EU諸国の企業については、最低11時間の勤務間インターバル制度の導入が義務になっているということです。

日本でも、上記のEUの状況や残業時間削減の流れを受けて、かなり以前から勤務間インターバル制度を導入している企業もあります。しかし、そもそも法的な義務はなく、導入していてもEUの休息時間である最低11時間を下回っている企業も少なくありません。

厚生労働省の2018年の調査では、勤務間インターバル制度を導入している企業は、わずか1.8%に留まっています。

あわせて読まれている記事

働き方改革・キャリアの記事を読む

- 働き方改革

- リモートワーク

- ワーク・ライフ・バランス

- キャリアドリフト

- ディーセント・ワーク

- テレワーク

- 生産年齢人口

- 労働力人口

- 女性活躍推進法

- 同一労働同一賃金

- 在宅勤務

- ノー残業デー

- 定年後再雇用

- 地域限定社員

- 若者雇用促進法

- 休み方改革

- サテライトオフィス

- キャリアアンカー

- 高度プロフェッショナル制度

- ワークシェアリング

- 持ち帰り残業

- キャリア開発

- 長時間労働

- サードプレイス

- M字カーブ

- アウトプレースメント(再就職支援)

- イクボス

- キャリアプラトー

- ユースエール

- くるみん

- 障害者雇用促進法

- 企業内保育所

- キャリアラダー

- セルフ・キャリアドック

- ワークスタイル

- オフィス改革

- フリーアドレス

- 兼業

- 働き方

- ファミリーデー

- 副業

- サバティカル

- ワークライフインテグレーション

- キャリア・ディベロップメント

- スマートワーク

- キャリアコンサルタント

- プランド・ハップンスタンス

- ジョブ・リターン制度

- キャリアデザイン

- ライフキャリア・レインボー

- パラレルキャリア

- キャリアパス

- モバイルワーク

- ジョブ・クラフティング