サードプレイス

サードプレイスとは、自宅とも職場とも隔離されたコミュニティであり、自分らしい時間を過ごすことができる第三の居場所のことを指します。都市生活者が特に必要としているサードプレイスですが、人事や経営者視点で扱った場合にどのようなメリットを享受することができるのでしょうか。注目された背景や日本社会への応用について解説致します。

サードプレイスの意味

サードプレイスとは、アメリカの都市社会学者であるレイ・オルデンバーグ(Ray Oldenburg)氏が1989年に発表した著書『The Great Good Place』内で提唱した言葉であり、自宅(ファーストプレイス)でも職場・学校(セカンドプレイス)でもない、自分にとって心地の良い時間を過ごせる第三の居場所という意味を持ちます。

言葉として30年前から存在し、様々な分野で活用されてきたサードプレイスですが、なぜ近年のビジネスシーンにおいて大きな注目を集めることになったのでしょうか。

サードプレイスが注目された背景

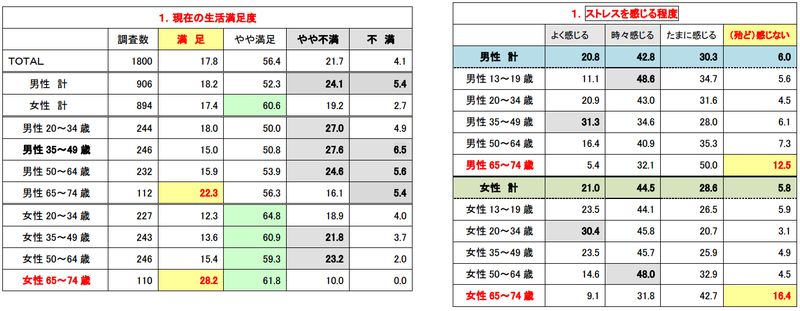

【出典】都市生活者の生活意識・ライフスタイルの実際/公益財団法人ハイライフ研究所

諸外国に比べて精神的に過酷であるといわれている日本の労働環境により、毎年多くのビジネスマンがうつ病などのストレス症状により職場を離れ、自殺や過労死によって尊い命を失っています。

しかし長年の調査によって、上京による孤立や無趣味によるストレス蓄積なども大きな影響を与えていたことが分かってきたのです。

コミュニティからの孤立は大きなストレス源であり、内側へと塞ぎこんでしまう原因となってしまうため、ネガティブ思考による悪循環を生み出します。

現に都市生活者に対するアンケート調査では、男女共に20代から40代にかけて生活満足度が低く、ストレスを自覚している割合が多いという結果も出ているのです。

働き方改革・キャリアの記事を読む

- 働き方改革

- リモートワーク

- ワーク・ライフ・バランス

- キャリアドリフト

- ディーセント・ワーク

- テレワーク

- 生産年齢人口

- 労働力人口

- 女性活躍推進法

- 同一労働同一賃金

- 在宅勤務

- ノー残業デー

- 定年後再雇用

- 地域限定社員

- 若者雇用促進法

- 休み方改革

- サテライトオフィス

- キャリアアンカー

- 勤務間インターバル

- 高度プロフェッショナル制度

- ワークシェアリング

- 持ち帰り残業

- キャリア開発

- 長時間労働

- M字カーブ

- アウトプレースメント(再就職支援)

- イクボス

- キャリアプラトー

- ユースエール

- くるみん

- 障害者雇用促進法

- 企業内保育所

- キャリアラダー

- セルフ・キャリアドック

- ワークスタイル

- オフィス改革

- フリーアドレス

- 兼業

- 働き方

- ファミリーデー

- 副業

- サバティカル

- ワークライフインテグレーション

- キャリア・ディベロップメント

- スマートワーク

- キャリアコンサルタント

- プランド・ハップンスタンス

- ジョブ・リターン制度

- キャリアデザイン

- ライフキャリア・レインボー

- パラレルキャリア

- キャリアパス

- モバイルワーク

- ジョブ・クラフティング