くるみん

「くるみん認定」は子育て支援に積極的に取り組む企業に対し、厚生労働大臣が認定する制度です。くるみん認定を受けた企業は年々増加し、就職活動中の学生にも知られるようになりました。今回は、平成29年4月1日から適用になった「くるみん」の新しい認定基準やマークをはじめ、認定企業の取組事例などをご紹介します。

「くるみん認定」とは?

「くるみん認定」は仕事と子育ての両立支援に取り組んでいる企業に対し、「次世代育成支援対策推進法(次世代法)」に基づき、厚生労働大臣が実施している認定制度です。くるみん認定を受けるためには、10の要件からなる「くるみん認定基準」を満たす必要があります。

認定基準を満たした企業には、「子育てサポート企業」として認定マーク(通称「くるみんマーク」)が付与されるので、自社製品やホームページ、求人広告などにつけることができます。

【出典】厚生労働省:くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて

なお、次世代法は当初、平成27年3月31日までの期限立法でしたが、平成26年4月23日に改正次世代法が成立し、有効期限が10年間、延長されました。有効期限の延長に伴い、くるみん認定制度も平成37年3月31日まで延長となり、次世代育成支援のさらなる充実を目指して新たな認定制度(プラチナくるみん認定)も誕生しました。

【参考】厚生労働省:次世代育成支援対策推進法が 10年間延長され、 新たな認定制度が創設されます!

くるみん認定企業は年々増加

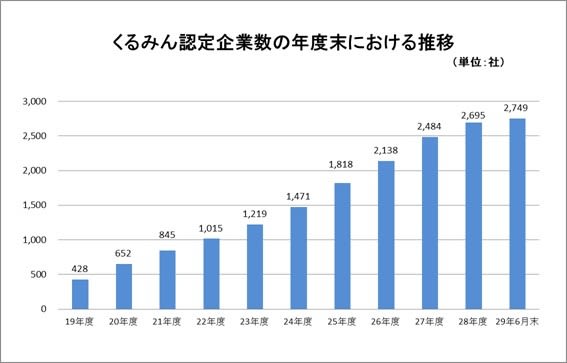

くるみん認定企業について、各年度末の推移を見てみましょう。平成19年度末に428社だった認定企業は、平成22年度末には1,000社を超え、平成29年6月末には2,749社まで増加しました。くるみん認定企業は、一年に200~300社ほどのペースで増えています。

働き方改革・キャリアの記事を読む

- 働き方改革

- リモートワーク

- ワーク・ライフ・バランス

- キャリアドリフト

- ディーセント・ワーク

- テレワーク

- 生産年齢人口

- 労働力人口

- 女性活躍推進法

- 同一労働同一賃金

- 在宅勤務

- ノー残業デー

- 定年後再雇用

- 地域限定社員

- 若者雇用促進法

- 休み方改革

- サテライトオフィス

- キャリアアンカー

- 勤務間インターバル

- 高度プロフェッショナル制度

- ワークシェアリング

- 持ち帰り残業

- キャリア開発

- 長時間労働

- サードプレイス

- M字カーブ

- アウトプレースメント(再就職支援)

- イクボス

- キャリアプラトー

- ユースエール

- 障害者雇用促進法

- 企業内保育所

- キャリアラダー

- セルフ・キャリアドック

- ワークスタイル

- オフィス改革

- フリーアドレス

- 兼業

- 働き方

- ファミリーデー

- 副業

- サバティカル

- ワークライフインテグレーション

- キャリア・ディベロップメント

- スマートワーク

- キャリアコンサルタント

- プランド・ハップンスタンス

- ジョブ・リターン制度

- キャリアデザイン

- ライフキャリア・レインボー

- パラレルキャリア

- キャリアパス

- モバイルワーク

- ジョブ・クラフティング