連載:第56回 IT・SaaSとの付き合い方

形だけの経営会議を刷新した製造業の予実管理。15年続いたExcelから脱却できた紆余曲折

BizHint 編集部

2025年7月9日(水)掲載

BizHint 編集部

2025年7月9日(水)掲載

予実管理は様々な企業で取り組まれていますが、その業種や商習慣などにより必要となる情報・分析手法は千差万別です。今回お話を伺ったのは、めっき加工を手掛ける真工社。同社は15年にわたってExcelでの予実管理を続けてきましたが、そのメンテナンス性の低さや即時性のなさ、将来シミュレーションの不正確さなどから、別の方法を模索します。そんな中、とあるSaaSサービスの信頼に足る営業担当者と出会い、予実管理サービスの導入を決意します。しかしそこから紆余曲折あり、最終的にDIGGLEというサービスを導入。今日の活用に至ります。その過程で何があったのか?選定や導入前後の経緯について伺いました。

(お話を伺った方)

株式会社真工社

代表取締役社長 眞子 岳志 さん

経営管理部 課長 西牧 真理亜 さん

(製造業・埼玉・直接雇用従業員数42名(内社員30名))

※本記事は取材時点(2025年4月)の情報に基づいて制作しております。各種情報は取材時点のものであること、あらかじめご了承ください。

不況時にも借入金を安定返済できる経営体制の構築を

――貴社では予実管理にDIGGLEというサービスを使われています。そこに至るもともとの課題はどのようなものだったのでしょうか?

眞子岳志さん(以下、眞子): 今でこそ当社は日々の予実管理を徹底していますが、以前は会計システム(TKC)でまとめた月次決算の「結果の数字を見ているだけ」でした。

私は2007年に社長に就任したのですが、2000年の入社後からコンサルティング会社や顧問税理士などを通じ経営の基礎を学び、財務諸表の読み方や原価管理、またそのシミュレーションなどについて理解を深めました。

その学びを経て、当社の経営上の重要課題と感じたのが「借入金の返済」です。幸い、当時は外部環境に恵まれて利益が出ており、その中から返済を滞りなく進められていましたが、それがずっと続くとは限りません。市況が変化すれば返済が滞る可能性も十分に想定されました。

安定して借入金を返済していくには、適切な返済計画を立て、それに沿って経営することが必要です。そうして、 予算に基づいて経営を行うための「予実管理」に取り組んでいくことにしました。

15年続いたExcelでの予実管理。機能しているとは言えなかった。

――何からはじめられたのでしょうか?

眞子: まず、会計システムからデータを出力して予実管理のためのExcelを作成しました。しかしその運用には多くの不自由が付きまといました。

Excelは工場ごとで3つのシートに分けていたのですが、シートには様々な関数が張り巡らされることになりました。「この並びちょっと違うな…」と思って修正すると、3つのシートすべてに手を入れなければなりません。そして修正作業に手違いがあると、どこかで数式やリンクが崩れて数字が変わってしまう。さらには、すべて修正できたと思って見返しても「そもそも今表示されている数字は正確なのか?」と堂々巡り…。

予算を立てる際には「この数字を変えた時のシミュレーションを見たい」という場面が多々ある のですが、このExcelがうまく動かないことから、その度に手動で修正・シミュレーションしていました。

もはや「予算を立てる」というより「予算のExcelをメンテナンスする」作業に時間を割いている…。今思えば本末転倒 だったのかもしれませんね。

このExcelは、2007年から2022年までの約15年間使いました。私が作成して、途中から管理部門の西牧(後述)と2人で運用するようになったのですが、その重要さと複雑さゆえ、それ以上の人数では触れない代物になっていました。

――Excelのデメリットは多々ありながらも、実態として予実管理はできていたのでしょうか?

眞子: 当時はそのつもりでやっていたのですが、今振り返ると、胸を張ってできていたとは言えないですね。一応、期初に予算は立てるんです。そして半期ごとや、業績・市況に大きな変化があった時には見直そうとはしていました。

しかし、いざ予算を見直そうとすると、Excelを修正する必要が出てきます。私としてもその修正の手間・ストレスはわかっていますし、西牧に依頼しようにも忙しそうで、「修正してほしい…」とは言いづらい。

結局、「期初予算とズレてるなぁ…」と思いながらも、そのままずるずると日が進み、その時々で何かしらの対応策を取りながら、期末を迎えてしまう のです。

一応、予実をはじめとした各種情報は幹部に共有はしていました。とはいえ会計システムのアカウントや、Excelの保守・セキュリティの都合などあり、必要そうな情報をPDFや紙で印刷して渡すだけ。即時性もありませんし、それをベースに行われる経営会議での議論も「形だけ」になっていたのかもしれません。

株式会社 真工社 代表取締役社長 眞子 岳志 さん

株式会社 真工社 代表取締役社長 眞子 岳志 さん

信頼に足る営業担当者との出会いで導入を決意

――そんな中で、予実管理のExcelを卒業することになるきっかけは?

眞子: 最初のきっかけは2019年の夏、予実管理クラウドのboardのセミナーに参加したことです。予実管理については長年の課題としてずっと頭の片隅にあり、WEBで調べていた時に見つけました。

セミナーに参加した際のboardの印象としては、Excelのような画面が使いやすそうで、細かい管理機能が充実している、というものでした。しかし当社で使う場合は初期費用が370万円ほどになりそうで、そこまでの費用対効果が得られるか?という懸念があり見送りました。

ここで「クラウドで予実管理できるサービスがある」ということを認知し、その後も情報収集は続けていましたが、次の動きはなかなか進みませんでした。

そんな中で迎えた2022年10月。SNSで予実管理のKUROTENというサービスの広告を見かけて、その場で軽い気持ちで資料請求しました。「黒字転換⇒クロテン」という語呂の良さで、単純に名前に惹かれました。

――そこから商談が進むのでしょうか?

眞子: はい。実際に営業担当の方とお会いして商談を進め、まずKUROTENというサービスの成り立ちからお話しいただきました。赤字の会社を黒字に転換させた方が立ち上げて、そのノウハウを詰め込んであるということで、私としては「学ぶことがありそう」という印象でした。

そして当社の予実管理の実態をお話しし、悩みを相談するととても細かいフィードバックをいただけました。 中でもありがたかったのが「勘定科目をいただければ、より正確なアドバイスができます」というもの。

例えば、当時の当社の勘定科目では「支払手数料」としてざっくりひとまとめにしていた箇所を「こういう風に分けたほうが課題・改善点が見つけやすいですよ」と提案いただきました。そしてKUROTENのテストアカウントを発行していただき、試しに使ってみたところ、使い勝手も問題ない。

営業の方の対応も良くて信頼に足ると思い、2023年2月頃には商談に西牧も同席してもらいました。正直、この時点で導入は決めていました。ただ、IT導入補助金を使いたかったこともあり、その申請タイミングと合わせるために申込は2023年6月まで先延ばしにしました。

そうして迎えた6月下旬。ここで大きな方向転換が起こります。どうしても気になる点があったからです。

(右)経営管理部 課長 西牧 真理亜さん。長年に渡り予実管理のExcelを管理・運用し、現在はDIGGLEとの窓口も担当。

(右)経営管理部 課長 西牧 真理亜さん。長年に渡り予実管理のExcelを管理・運用し、現在はDIGGLEとの窓口も担当。

「やりたいことができる」を何より優先

――気になる点というのは?

眞子: これは製造業特有の考え方の一つかもしれないのですが、「生産金額をベースにした損益管理」や「良品率を設定しての予実の概算・シミュレーション」がKUROTENではできませんでした。

今思えば、もしかしたら利用しているうちにアップデートされた可能性もあるのですが、そのような懸念も含め、KUROTENの営業担当の方にあらためて相談してみました。

「KUROTEN以外に、当社が使えそうな予実管理のサービスはありますか?」と。

そこでお答えいただいたのが、Manageboard、Loglass、DIGGLEの3つ。さらに「御社だとDIGGLEがおすすめです。比較して決めてください」と言われたので、すぐにホームページから問い合わせをしました。

――そこからDIGGLEとの商談がはじまるわけですね。

眞子: はい。KUROTENの営業の方に待っていただいていること、またIT補助金の申請を考えていたため、当社としては急いでいました。そんな中で、問い合わせの翌日にオンラインミーティングに応じていただいたことは、まずありがたかったです。

そして諸事情をお話ししたところ、IT補助金については「まだ対応していない」との説明を受けました。そして当社がやりたい予実管理、当時のKUROTENではできなかったアプローチを相談したところ「できる」という回答を得ました。

当社はいわゆる製造業ですので、製造した製品の中からある程度の割合で不良品が出ます。100の原価を投じても、売上につながるのはそのうち90とか80になるわけです。この割合、つまり 「良品率」によって数字の見え方や予算の組み方が大きく変わるので、「良品率のパラメーターを変えると、全体の数字が連動して動くような処理ができるもの」を探していました。

実際にDIGGLEを見せていただくと、想定していた予実管理「売上予算を登録した後で、その売上に対して何%かけたものを生産金額として一度置いて、その金額を基準に予算を組み立てる」といった処理がかんたんにできました。そういう仕様がすでに組み込んであったのです。

また、画面のカスタマイズ性についても自由度が高く、当社の用途に合わせたものを作れそうな印象を得ました。そしてサポート体制の充実についても確認したのですが、その手厚さに加え、これまでにも製造業の会社のサポートをされたことがあるとのことで安心感を得ました。

こうして、 IT補助金は使えなかったものの「自社で見たい情報が見られる」ということを優先 して、7月末にDIGGLEの導入を決めました。

他方、KUROTENの営業の方には本当に申し訳なかったのですが、一連のご対応には本当に感謝しています。

「おんぶに抱っこ」の手厚いサポート。そろそろ卒業しなければ。

――DIGGLEの利用をはじめるにあたり、設定などはどのように進められたのでしょうか?

眞子: 初期設定については、DIGGLEのカスタマーサクセスの方が本当に幅広くやってくださいました。基本サービスの範疇だったようですが、私にとっては「おんぶに抱っこ」といった感じでありがたかったです。次の期のスタートである2024年3月、半年後までに初期設定を終えることを目指しました。

実は、 私が導入を決断できた一つの要因として、商談時に「専属のサポート担当者に伴走いただける」と確認できたことがあります。以前とあるSaaSツールを導入した際に、設定は自分たちでやらなければならず、それがとても大変だったからです。

その経験があったことから、私としてもDIGGLEの初期設定では多少の覚悟はしていたものの、杞憂に終わりました。初期設定期のミーティングでカスタマーサクセス の方に「○○したい」と言えばしばらくすると形にしてくれて…。

部門ごとの表示項目、売上や原価などの入力担当者の権限設定、会計部門との整合性などなど、ほとんど全部やっていただいたという印象です。おかげさまで、立ち上げはとてもスムーズにいきました。

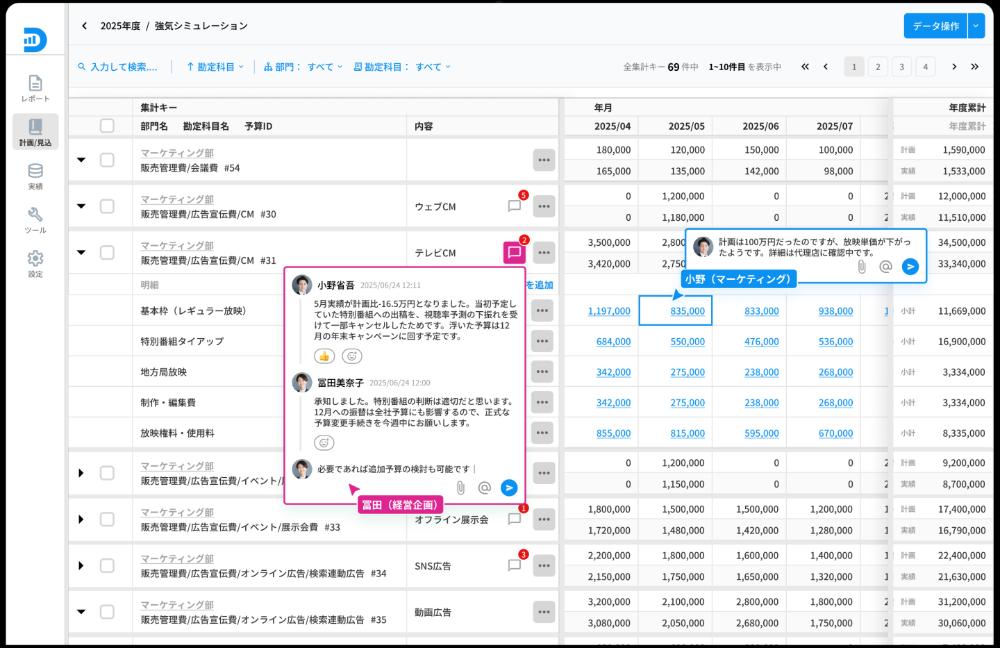

DIGGLEの見込管理画面(イメージ)

DIGGLEの見込管理画面(イメージ)

――DIGGLEとの窓口を担当されている西牧さんはいかがですか?

西牧真理亜さん(以下、西牧): 初期設定もありがたかったのですが、我々以外にDIGGLEを使うことになる社員に対しての説明やオンボーディングも主導してくれて、本当に助かりました。このようなサービスを導入するのは当然初めてで、どう進めたら良いのかもわからなかったので。

ただ最近、こうした手厚いサポートに喜んでばかりもいられない…と感じる出来事がありました。今年2025年、新しい期になって新たに予算登録をしようとした時に「自分たちでは設定変更のやり方がわからない…」という事態に直面しました。

緊急だったので急いで連絡して設定を教えてもらったのですが、やはり 自分でもある程度操作できるようになったほうが絶対に楽 です。「おんぶに抱っこはそろそろ卒業しなければ!」と思い、一人で歩けるよう必要な操作を少しずつ教えていただいています。

活用の工夫。その人に関係ある情報を見られるように。

――DIGGLEの導入後、社内ではどのような変化がありましたか?

西牧: まず、幹部が集まる定例会議では、必ずDIGGLEを見るようになりました。営業をはじめとした各部門が数字を更新すると、 リアルタイムで着地や未来予測が見えるので、「この数字が悪化しそう。すると年度末にはこうなる。ここを補完するために、残り〇ヶ月でどんな改善策を取ろうか?」という議論ができるようになったことが大きな変化 だと感じます。

以前のExcelは即時性がなかったことから、こうした議論のベースにはなりませんでした。定例会議で悪化した数字の結果報告を聞いたとしても、「今後(なんとなく)悪くなりそう。みんなで知恵を出しあってがんばろう!」といった雰囲気・抽象論で着地し、具体的な対策の議論までは発展させられませんでした。

――眞子社長や西牧さん以外の方の利用はいかがですか?

西牧: 立場や人によってそれぞれではあるのですが、リリース当初、DIGGLEにログインする頻度が極端に少ない責任者もいました。というのも、自分の責任部署の数字が見られなかったからです。そこで見えるようにしたところ、もともと数字が好きだったこともあり、すっかりヘビーユーザーになってくれました。やはり 「その人に関係ある情報を見られるようにする」ことは大事 ですね。

製造部門の責任者はけっこうマメに見てくれて、コメントもどんどん書き込んでくれています。これは我々としても良い意味で驚きました。営業部門も当初は慣れない部分がありましたが、今では毎月の入力・更新作業をしっかりやってくれています。

一方で、事業責任がなく数字をあまり扱わない部署の人だとしばらくログインしていなかったり、使い方を教えたのに忘れてしまって「使い方がわからない」と言ってきたりもしていますね。

幹部どうしが議論し軌道修正を繰り返す。経営のあるべき姿に近づきつつある。

――今後について教えてください。

西牧: まだまだ使いこなせていない機能がたくさんあると感じているので、まずはしっかり使いこなしたいですね。

特に、DIGGLEのメールマガジンで目にする他社事例を見ているとそう感じます。「1人当たりの生産性」や「時間当たりの付加価値」など各社いろいろな指標を設けて数字を管理しているんです。当社と近い製造業の事例など、他社事例は本当に参考になります。

これまでは見られなかった、また考えもしなかった「当社が見るべき指標」がきっとあると思いますので、DIGGLEさんの知見もお借りしながら見つけていきたいですね。

眞子: 今年はDIGGLEの導入から2年目です。1年目は「売上の見直しやその対策の議論」が幹部間で定期的・日常的に行えるようになったことが大きな前進でした。

その一方で、まだまだ改善の余地があるのが「材料や仕入れの見直し」です。2年目はそこも定期的に議論して見直せるような運用を目指していきたいと考えています。

即時性のある経営データと根拠ある将来予測を見ながら、幹部どうしが対策を議論し軌道修正を繰り返していく。おそらくこれが経営のあるべき姿、当たり前の姿だと思うのですが、やっとそこに近づけているような感覚があります。

いったん、このようなインタビューだから…ということを抜きにして率直なお話をさせていただくと、私がこれまで利用したサービスの中で、DIGGLEは最も素晴らしいサービスの一つだと感じています。機能やUI、価格、サポートすべて含めてです。もちろん当社の内情・ニーズにバッチリはまったということはあるのですが、周囲の経営者にもお勧めしているほどです。

私や西牧が夜な夜な手を動かし、毎回ストレスを感じながら仕方なく続けてしまっていたExcelの更新とメンテナンス。あの日々を思い返すと、卒業できて本当に良かった…と感じますね。

(撮影:岡戸 雅樹)

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

-

{{comment.comment_body}}{{formatDate(comment.comment_created_at)}}

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}