連載:第58回 IT・SaaSとの付き合い方

製造業DXが進む組織3つの条件。全社にかかわる管理本部/情報システム部、独自の役割と権限とは?

BizHint 編集部

2025年7月15日(火)掲載

BizHint 編集部

2025年7月15日(火)掲載

半導体製造装置向けのハーネス・精密部品を製造する株式会社ササキ(山梨・韮崎)は「多品種少量生産の限界」と「取引先の要請」からDXに舵を切ります。旧態依然とした旧工場で少しずつ進めていた改革は、「30年後を見据えた働き方」を目指した新工場への移転を機に一気に加速。人・現場・経営環境は大きく変化しました。同社はなぜ組織としてDXを進められたのか?その背景、経緯について伺いました。

(お話を伺った方)

株式会社ササキ

代表取締役 佐々木 啓二さん

(山梨・製造業・社員数約350名)

※本記事は取材時点(2025年5月)の情報に基づいて制作しております。各種情報は取材時点のものであること、あらかじめご了承ください。

「デジタル化を進めなければ会社がなくなる」という危機感

――貴社は「(経済産業省)DX認定制度」の認定を受けています。DXのきっかけはどのようなものだったのでしょうか?

佐々木 啓二さん(以下、佐々木): 一番古いところでいくと、2010年に基幹システムの開発に着手したところがスタートです。また2013年ごろ、創業者である父が私に会社を引き継ぐタイミングで語った言葉も、私の頭の片隅にずっと残り続けました。「アナログの時代は終わり。これからはデジタルの時代だ」と。

ただ、当時はまだ旧態依然とした昔ながらの工場で、いたるところに張り紙が貼られ、口頭や紙のやり取りでの業務管理が続いていました。しかし徐々に、そのような状態では立ち行かなくなっていきます。

まずは製造現場。当社のものづくりはいわゆる「多品種少量生産」なのですが、お客様のニーズに応えて取引が増えるにつれ、1000種類だった商品が1500、2000…と増加。こうなってくると 「紙と人の頭での管理」は限界を迎えます。

現場からも「このままでは会社がダメになります。これ以上オーダーを受けられません」といった悲鳴が上がる状況でした。

他方、営業や受発注にも変化が。お客様の要請により「紙では受注できない」状態になっていきました。 EDI(Electronic Data Interchange/電子データ交換)での受発注に対応できなければ、どんなにいい仕事ができて、安価で納期を守っても、お取引をいただけなくなっていった のです。

実際、EDIへの対応が遅れた他社の取引が減り、サプライヤーから脱落してしまうケースも見てきました。当社のまわりではそれほどシビアに「デジタル化しなければ会社がなくなる」という光景が目の前にありました。

こうした変化は各社で近しいタイミング、おおむね2020 年ごろに一気に進みました。要請の中には「猶予1年」といったものもありましたし、早急な対応が求められました。

DXの進め方を整理。要望の集約と、情報システム部の役割変化

――貴社のDXの進め方について教えてください。

佐々木: まず、冒頭お話しした基幹システムの開発がスタートです。最初の段階では、旧来の生産管理における「紙と人の頭での管理」のデジタル化を目指しました。そしてこの基幹システムに様々な業務やツールを紐づけながら、徐々にデジタル化する範囲を広げていきました。この基幹システムは現在、「ササキWin」と呼んでいます。

全社のデジタル化を進めるにあたり、生産管理・見積・在庫管理といった事業の根幹部分は自社開発しました。一方で、それ以外は外部ツールとのAPI連携を重視・採用していきました。

ただしばらくすると、その「進め方」に課題が露見。デジタル化の実務は主に情報システム部が担っていたのですが、 様々な部署から寄せられるバラバラな要望に応えるうちに、システム全体が「つぎはぎ」の構造になってしまった のです。そうなると、一ヵ所改良するだけなのにあっちもこっちも調整が必要…ということが頻発するように。

そこで、DXの進め方を全社的に整理しました。

――どう整理されたのでしょうか?

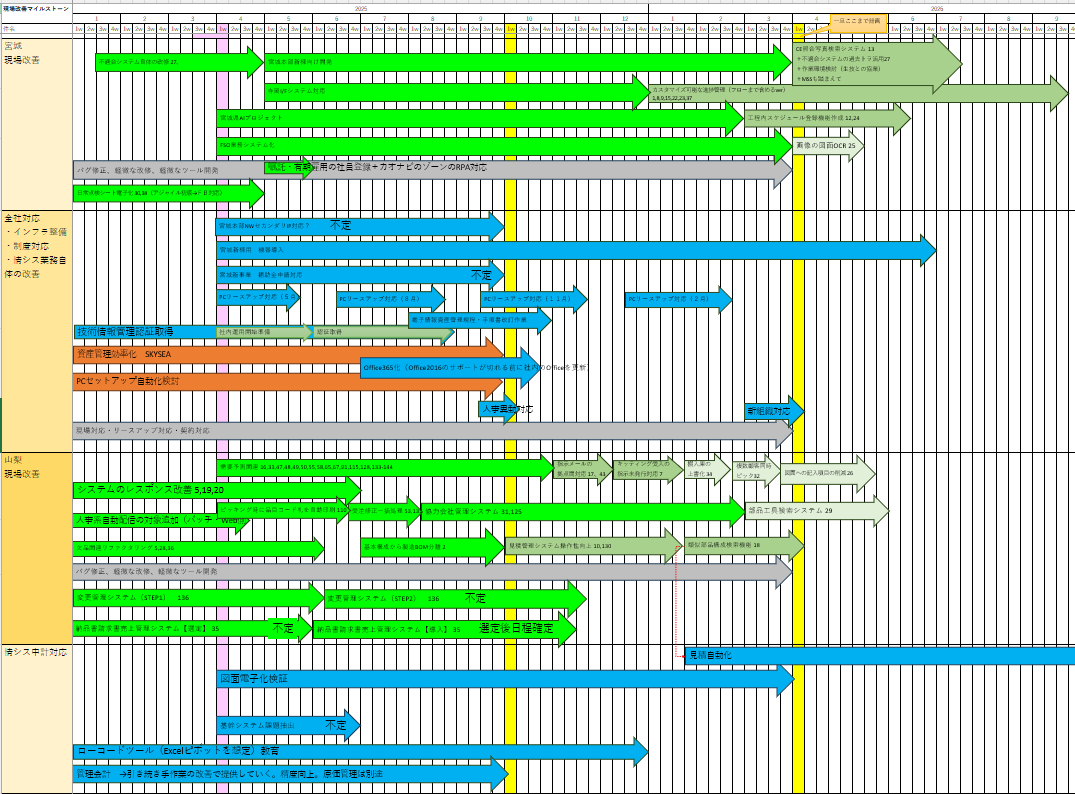

佐々木: まず、 全社のデジタル化の指針として「2030年までのロードマップ」を作成して大きな方向性を定めました。 ロードマップはフェーズ1~3と段階を分け、その期間に優先して注力する分野を明示しています。

そして情報システム部の動き方や、意思決定のやり方も見直しました。DXに関する社内からの要望はいったんストックし、情報システム部がヒアリングや現場確認をして、その優先度や実現可能性を検討。それを向こう一年のデジタル化計画に落とし込んで実装していきます。

特に、 最終的な実施可否の権限を情報システム部に持たせた ことは大きな変化でした。実施判断における最低条件は「5年で元を取る」こと。もちろん、その時々の会社の状況で例外はありますが。

ですので、当社では情報システム部が1年に1回、デジタル化のスケジュールやマイルストーンを、中期計画のような形で全社に発表するようにしています。

情報システム部が発表するデジタル化のスケジュール/マイルストーン

まったく新しい環境を作って、引っ越したほうが早い

――そのような変化は徐々に進めてこられたのでしょうか?

佐々木: 当社は2023年に現在の新工場に移転したのですが、旧工場の時代から少しずつ取り組んではいました。ただ、いわゆるインフラや働き方の変革など、会社全体に影響が及ぶものにはなかなか手を付けられませんでした。

そしてそれらを一気に進めたのが、工場移転のタイミングです。Wi-Fi環境やモバイル端末、ストレージ、ワークフローなど…旧来の環境下で一つ一つ足し算しながら最適化していくより「まったく新しい環境を作ってそこに引っ越したほうが早い」という決断をしました。

その際に念頭に置いたのが「20年後、30年後にも働きやすい環境」を作ること。端的に言えば、その頃には主力になっているであろう「デジタルネイティブ世代」が働きやすい環境を先取りしてしまおうと考えました。

昨今入社してくる方の中には、学生時代からモバイルやiPadを当たり前に触っている方もいます。文章を読むにしても、画面をスクロールして読むことに抵抗がありませんし、むしろ慣れていたりします。

現在の社内では、紙で情報が流れることはほとんどなくなりましたし、社員の働き方は大きく変わりました。工場内を見回しても、張り紙はほとんどありません。

工場3階の広大なコミュニティスペース

――そのような変化についていけない方もいたのではないでしょうか?

佐々木: そうですね。世代間でも差がありました。ベテランの中にはモバイルを一切見ないという社員もいましたし、全員がスムーズに受け入れられたわけではありません。

ただ、そういった社員に変化を強要するような呼びかけはしませんでした。工場を移転すれば、以前と同じ働き方というのはそもそもできませんし、仕事をする中で少しずつ自然とデジタルに触れるような業務・導線設計にしたからです。

例えば製造工程の中で、自分が作ったものを次工程に渡す際にはQRコードの読み込みが必須になりました。とはいえ以前「紙を渡す」だったものが「QRコードを読む」に変わっただけ。

デジタルといっても、現場の作業に落とし込めば別段特別なスキルや知識は不要なものも多く、そのうち慣れてもらえるだろうという感覚 でした。

しかし「紙を渡す」と「QRコードを読み込む」では、その作業の履歴が残りデータが作られる点が決定的に違います。 新工場では、各所で作られる様々なデータを連結し、それをプラットフォームでまとめてPower BIを使って分析するなどして、生産性向上の施策を進められるようになりました。経営会議をはじめとした様々な議論の場で必要な数字も、自動でリアルタイムに取得できるようになっています。

生産状況はリアルタイムでモニターに表示される。

生産状況はリアルタイムでモニターに表示される。

DXが進む組織に不可欠な3つの要素

――貴社において、DXを進めるために不可欠だったものは何でしょうか?

佐々木: まず重要だと感じるのは、 トップである私自らが「デジタルを使い倒す!それによって生産性を上げる!働き方を変えていく!」という強烈なメッセージを発信すること です。

当社は先述のように、情報システム部がDXに関する計画を社員に明示していますが「今年は何もやりません」ということは絶対にありません。

次に、 DXを形にしていく存在。当社であれば、情報システム部の存在も不可欠です。 例えば私が「こんなことがやりたい」と口にすると、具体的なアイデア・計画に落としこんで提案してくれます。様々な部署からの要望に対しても同様です。

ちなみに当社の情報システム部は、「管理本部」に所属しており、生産性向上を担う中核部門として位置付けています。管理部門は、製造などのモノづくり部門ではありませんが、そうした現場の業務効率化やデジタル活用を推進する役割を担っています。

そして3つ目は、 組織全体に流れる「カイゼンの文化」 です。これは父が創業した時から掲げているもので、今も社内に脈々と受け継がれています。この文化があるからこそ、様々な部署・担当者が「もっとこうしたい」という要望を上げてきます。この要望から、当社の数々のDXはスタートしています。

なお、現場で上がった改善要望はまず部署の責任者が確認し、そこでOKが出たものだけが情報システム部に集まるようになっています。

――DXの取り組みでうまくいかなかったものはありますか?

佐々木: もちろん、すべてがうまくいったわけではありません。

例えば、お客様と紙のやり取りをしていた業務をデジタル化するために、相応の開発コストをかけてシステムを構築したのですが、未だに紙の運用が残っています。やり取りやデータ保管も楽になるはずなのですが、様々な事情から完全移行には至っていません。

あくまで経験則にはなるのですが、当社における「DXがうまくいく/うまくいかないパターン」が見えてきた感覚はあります。

うまくいくパターンは、現場と情報システム部・エンジニアが一緒に現状の業務を分析しながら「ここはシステム化できるよね」「ここは人が作業したほうがいい」と、足並みを揃えて一緒に取り組む形。 こういった進め方ができると、おおむねうまくいきますね。

一方、 うまくいかないパターンの一つとしてあるのは、「改善への熱意は大きいものの、仮説が伴っていない」というパターン です。当社では前述の通り、現場や部門の要望からDXがスタートするのですが、「こんなに良くなる!」といった熱意に引っ張られて進めたものの、思うような効果が上がらないということがしばしば起こります。

熱意を持つのはとても良いことですが、同じくらい大切なのが「冷静に現状分析をして理詰めで仮説を立てる」こと。実際、起案者が熱意と理詰めの仮説の両方を持ち合わせている提案は、ほとんど成功している印象です。

海外の製造業では当たり前の作業分析ツール

――貴社のDXの取り組みで、製造業ならではのものを教えてください。

佐々木: わかりやすいものでいえば、 OTRSという作業分析ツールは社員育成の形を大きく変えました。 個々人の作業の様子を動画で撮影し、作業が早い人との差を分析して、動きや環境・導線のムダな要素を見つけることができます。

人は自分に足りないものやムダを意識してはじめて、自身の動きを変えることができます。OTRSは「あなたはここに気を付けて作業して」とアドバイスしてくれるのですが、旧来のような「背中を見て覚える」や「感覚的な指導」とはまったく異なる育成のアプローチです。

また工場内の設備やレイアウトについても、工場全体の人・モノの動きを動画で撮影することでより効率的な配置の分析ができます。OTRSはこの「分析」までかんたんにできるところが素晴らしいですね。

ちなみにOTRSは展示会で見つけたのですが、後日驚いたのが海外研修で来社されたウズベキスタン出身の技術者も使っていると言われたことです。彼としては、ウズベキスタンだけではなく多くの国で当たり前のように使われているソフトという認識のようでした。私が知らないところで世界はどんどん進んでいることを実感しました。

実際に利用する人が比較して選ぶことが大切

――バックオフィスのDXはいかがでしょうか?

佐々木: 会計ソフトは長年使ってきたものを見直しているところです。1995年の創業時からPCAを使っていたのですが、お付き合いしていた会計事務所がPCAを使っていないことから、毎月来社いただいてデータの付け合わせをしていました。

ただ、会社規模も大きくなる中で、お客様ごと、製品単位、製品群ごとの数字をよりリアルタイムで把握したいというニーズが出てきました。以前のやり方だと手作業も必要で、データを集計・算出するのに月末締めから3営業日かかってしまう。そこで会計ソフトの入れ替えを模索しました。

会計事務所の代替提案はfreeeでした。一方で、お世話になっている経営コンサルタントからはマネーフォワードを勧められました。管理部門と情報システム部で比較した結果、現時点ではfreeeが当社にとっては使いやすいと考え、導入に向けて前向きに検討を進めているところです。

こうしたツールを選ぶ際は、実際に利用する人が使って見て比較するというのが大事なことだと思います。

経営のあるべき姿、当たり前の姿に近づけている

――今後について教えてください。

佐々木: DXに限りませんが、当社ではそれぞれの現場・部門で実際に仕事をしている人たちが「どうしたいのか」という思いがカイゼンの出発点になります。そのような思い、提案をどんどん出してもらえるような組織づくりをしていきたいですね。

また経営の立場としては、それらの思いから始まった施策にどんどんチャレンジしてもらえるような予算やリソース、環境も整えていく必要があります。

即時性のあるデータと根拠ある将来予測を見ながら、対策を議論して軌道修正を繰り返していく。これが経営のあるべき姿、当たり前の姿 だと思っています。30年後の働き方を見据えた新工場への移転とそれに伴うDX推進で、少しずつそこに近づけているような感覚がありますね。

(撮影:岡戸 雅樹)

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}