6割の中小企業で深刻な人手不足!現状や原因、対策をご紹介

BizHint 編集部

2019年2月14日(木)掲載

BizHint 編集部

2019年2月14日(木)掲載

景気拡大と少子高齢化、そして労働者の売り手市場の影響により、中小企業の人手不足が深刻な事態を迎えています。政府の経済政策により、有効求人倍率の増加と失業率の低下という結果が出ているのも関わらず、中小企業では労働力の確保が難しくなっています。今回は中小企業が人手不足に陥る現状や原因、対策から人手不足の解消に成功した中小企業事例をご紹介いたします。

中小企業が人手不足に陥る原因

中小企業が深刻な人手不足に陥っている原因には、大きく「景気拡大と人口動態の影響」、「給与・労働条件の悪さ」、「企業と求職者でのミスマッチ」が挙げられます。

景気拡大と人口動態の影響

中小企業が深刻な人手不足に陥る根本的な原因として、景気拡大という循環要素と、日本独自の人口動態(少子高齢化、労働者の構造変化)が挙げられます。

2012年12月に始まった「アベノミクス景気」は、円安による輸出企業の収益増や公共事業の受発注増加を中心に、景気回復を後押ししています。中でも中小企業を含む製造業企業が好調となり、同時に慢性的な人手不足に陥っています。

また、日本独自の生産年齢人口の変化と労働人口の年齢構成も人手不足に大きく影響しています。生産年齢人口が1995年の約8,700万人から2015年までに約1,000万人も減っており、さらに労働人口の年齢構成では、44歳以下の労働人口(若者や中堅社員)は減少傾向となっております。一方で、55歳以上の労働人口(中でも60歳以上)は増加傾向にあり、女性・シニア層が労働に参加することで、生産年齢人口減少の影響を緩和していると考えられています。

そのため、人手不足に陥っている中小企業は、次世代を担う若者や中堅社員の不足のほか、女性・シニア層の雇用が進んでいないことが原因と考えられます。

【参考】経済産業省:深刻化する人手不足と中小企業の生産性革命

給与・労働条件の悪さ

中小企業の人手不足を助長する原因のひとつに、給与・労働条件の悪さが挙げられます。

中小企業庁が発表している「中小企業の雇用環境と人手不足の現状」によると、大卒求人倍率(求人数/求職者数)は、従業員300人以上の企業はおおむね1を下回っていますが、従業員299人以下の中小企業では、3~4倍となっています。また、転職者に関しては、大手企業から中小企業へ転職する人よりも、中小企業から大手企業へ転職する人(または大手企業から大手企業へ)が大幅に増加しています。

これは「新卒・中途求職者問わずに、中小企業よりも大手企業が人気である」ことを示しており、また、大手企業と中小企業の賃金格差が約20年間変わっていないことも大企業人気を下支えする要因と考えられます。

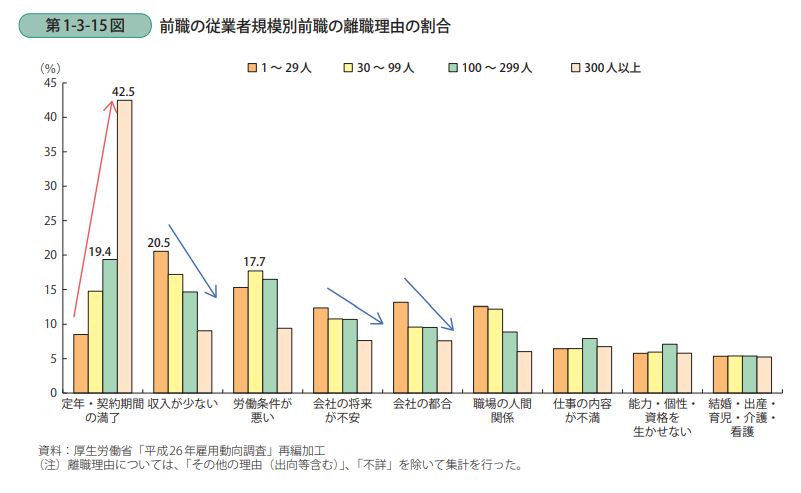

さらに、従業員規模別での中途求職者の離職理由で最も多い理由は、以下のようになっています。

- 従業員規模(1~29人)…「収入が少ない」(20.5%)

- 従業員規模(30~99人)…「労働条件が悪い」(17.7%)

- 従業員規模(100人~)…「定年・契約期間の満了」(19.4%、42.5%)

【出典】中小企業庁:中小企業の雇用環境と人手不足の現状 前職の従業者規模別前職の離職理由の割合

この結果から、中小企業からの離職原因として、給料・労働条件の悪さや、企業の将来性の不安さ、会社都合による退職(定年やリストラ)など「収入面による原因」が大きいことがわかります。

企業と求職者でのミスマッチ

ミスマッチとは、企業側と求職者のニーズにギャップを指し、人事関連では労働市場の変化による求人需要と求職者数のバランス不一致、または企業・求職者が求める雇用条件の不一致、企業風土と求職者の性格の不一致が該当します。

中小企業の人手不足には、「求人需要と求職者数のミスマッチ」が挙げられます。

企業が求める職種と求職者数のミスマッチでは、職種によって大きく異なります。販売・サービスの職業及び専門的・技術的職業(介護職など)では「求人数>求職者数」となっている一方で、事務的職業では「求人数<求職者数」となっています。

そのため、中小企業の中でも企業が重視する職種により、人手不足の度合いに差があると考えられます。

【参考】中小企業庁:中小企業の雇用環境と人手不足の現状

【関連】『ミスマッチ』とは?企業にとっての意味やアンマッチとの違い、原因・対策をご紹介/BizHint

中小企業の人手不足への対策

人手不足が中小企業の大きな経営課題となっている中、人手不足の解消は急務といえます。本章では、中小企業の経営者が参考になる人手不足の解消方法をご紹介いたします。

賃上げ以外の労働環境の改善

前述でご紹介したとおり、従業員の離職原因は、従業員規模が少ないほど「給与・労働条件の悪さ」を理由に挙げる比率が高くなります。しかし、将来の不確実性の高い現代において、簡単に賃上げができる企業は多くありません。

そのため近年では、「働きやすさ」に視点を移し、企業価値を高める企業が増えています。仕事と育児を両立できる企業名保育所の設立や、多様な働き方を認めるフレックスタイム制度やテレワークの導入といった労働環境の改善は、採用・離職防止の点から見ても効果的です。

その他にも、社員がモチベーションの向上につなげるマネジメント体制の強化(ストレスマネジメントやモチベーションマネジメントの実施)や、従業員エンゲージメントを高める権限委譲の推進、やりがいや達成感を高める職務等級制度は、結果的に社員の賃上げにもつながります。

多様な人材の活用

生産年齢人口は減少傾向にある一方で、その減少幅を低減している要因に、女性・シニア層の労働参加の増加が挙げられます。また、従業員規模数に関係なく、「結婚・出産・育児・介護・看護」といった個人的理由を離職理由に掲げる割合が低くなっています。女性やシニア層からは労働意欲の高さが伺えるため、男性や若年層だけでなく、幅広い人材の活用が人材不足の解消につながると考えられます。

また、政府は2018年12月に外国人就労方針として、最大34万人の受け入れを閣議決定(2019年4月施行目標)しています。求人需要と求職者数のミスマッチが大きい「介護、農業、建設、造船、宿泊」などの業種も適用範囲としているため、外国人労働者の採用も人手不足解消に効果的です。

【参考】中小企業庁 中小企業の雇用環境と人手不足の現状

【関連】ダイバーシティとは?意味や推進方法、企業の取組事例をご紹介//BizHint

業務効率化・省略化

人手不足の解消には、生産性向上を目的とした業務効率化・省略化も推奨しています。近年では、IT技術の導入による業務効率化が推進されており、多くの中小企業が人手不足の解消に成功しているとのこと。また、IT技術の導入は従業員の多能化(複数の職種を担う)や兼任を促す効果もあり、従業員エンゲージメントの向上も期待できます。

中小企業庁が発行している「中小企業の雇用環境と人手不足の現状」では、労働者の離職原因として「仕事の内容が不満」「能力・個 性・資格を生かせない」を理由にしている割合は、従業員規模数に関係なく全体の5%となっており、それほど高い水準にはありません。

しかし、これらの不満は一時的なものではなく、中長期的に蓄積されていくものであり、組織の活性化や働きやすさに悪影響を与えます。業務効率化・省略化は、このような将来的に組織に悪影響を与える要因も未然に防ぐことが可能です。

【参考】中小企業庁 中小企業の雇用環境と人手不足の現状

【関連】業務効率化とは?目的や進め方・ポイント、事例からツールまでご紹介/BizHint

【関連】RPAを業務効率化に活用するメリットや導入時の注意点を徹底解説/BizHint

活用したい中小企業への支援制度

賃上げや女性・シニア・外国人労働者の活用など、人手不足に対する解決方法は複数ありますが、中小企業の自助努力だけでは実行が難しいといえます。しかし、政府や地方自治体は経営体力が少ない中小企業に向けた、さまざまな支援制度を実施しています。今回は中小企業が活用したい人手不足解消に向けた支援制度をご紹介いたします。

中小企業等経営強化法

中小企業等経営強化法とは、中小企業の経営者が「経営力向上計画書」を提出し、申請・認可されることで、固定資産税の軽減や各種金融機関の支援を得られる公的な支援制度です。この支援法の中には、雇用・人材育成や経営安定といった組織改革への支援も含まれます。

また、2017年7月に「中小企業・小規模事業者人手不足対応ガイドライン」を発刊しています。本ガイドラインでは、100を超える好事例を紹介し、ポイントとなる考え方を提唱しています。

【参考】中小企業庁:中小企業・小規模事業者人手不足対応ガイドライン

【参考】中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」

雇用関係助成金

雇用関係助成金とは、厚生労働省が実施している従業員の雇用維持や離職者の円滑な労働移動、従業員の新規雇用の際に受けられる助成金制度です。それぞれ一定の条件を満たすことで、助成金を受けられ、中小企業の経済活動を支えることができます。

中でも人手不足で悩む中小企業には、以下の助成金が最適です。

- 特定求職者雇用開発助成金 …高齢者や障害者、母子家庭の母親などを雇用することで、助成金が得られる助成金

- 特定求職者雇用開発助成金 …65歳以上の高年齢者を雇用して得られる助成金

- 人材確保等支援助成金 …労働環境や生産性向上に向けた人事制度の整備するための助成金

- 両立支援等助成金 …男性の育児休暇を促進する助成金

- 業務改善助成金 …最低賃金・賃金引上げに関する助成金

人手不足対応アドバイザー

人手不足対応アドバイザーとは、中小企業が抱える人手不足の相談に応じる相談員です。全国47都道府県に設置している「よろず支援拠点(中小企業の売上拡大、経営改善を目的に設置された相談窓口)」に配置されています。主に労務管理や業務見直しなどの生産性向上や、IT活用による職場環境の改善などのアドバイスを受けられます。

また、専門分野毎の人手不足に関するアドバイスを行う人手不足対応広域アドバイザーも活用できます(テレビ電話システム・出張による相談対応)。

【参考】中小企業庁:「人手不足対応アドバイザー」をよろず支援拠点に配置しました

人手不足解消に成功している企業事例

人件費・原材料の高騰が進み、慢性的な人手不足である環境にも関わらず、国の支援制度や独自の経営戦略を取り入れ、見事に人手不足を解消している中小企業も存在します。今回は人手不足の解消に成功した中小企業の事例をご紹介いたします。

有限会社 COCO-LO

群馬県にある介護事業を展開する有限会社COCO-LOでは、ワークライフバランスの推進とキャリアアップ支援を実践し、女性スタッフの登用を積極的に行えた企業として注目されています。1ヶ月の残業時間を1時間未満とする徹底したタイムマネジメントに加え、年次有給休暇取得率75%の達成、産休育休取得・復帰率100%などの労働環境の整備を徹底に行ったことで、スタッフの定着に成功しています。

その他にも、毎月の手厚い研修の実施や社外研修を会社負担にするなど、スタッフの成長を促す取り組みも行っています。

【参考】有限会社 COCO-LO

株式会社加藤製作所

創業130年、創立64周年を迎えた岐阜県の老舗中小企業である株式会社加藤製作所は、60歳以上に限定した採用活動を実施し、人手不足の解消につなげた企業です。

働く意欲のある60歳以上の短時間勤務シニア労働者を増やすことで、既存の社員の労務負担を軽減しています。また、単純作業だけでなく、現役世代の社員の業務も積極的に担ってもらうことで、若手や中堅社員は、将来を見据えた、新たなビジネス開発に着手してもらうことにも成功しました。

勤労意欲の高いシニア層を受け入れ、同時に若手・中堅社員の「企業の将来性に対する不安」を払拭させる機会にまで昇華させた貴重な事例といえます。

【参考】株式会社加藤製作所

中小企業の人手不足について

景気の拡大で、日本経済の回復傾向がみられる中、人手不足による倒産や採用活動に苦戦している中小企業が増えています。

中小企業の現状や人手不足が指摘されている業界、人手不足による倒産企業数をご紹介いたします。

中小企業の現状

2017年3月、一般社団法人日本商工会議所は、日本企業の6割以上が「人手が不足している」と回答しているとする、調査結果を発表しました。この調査結果は前年調査よりも5ポイント上昇しており、引き続き、人手不足が続いている事態を表しています。

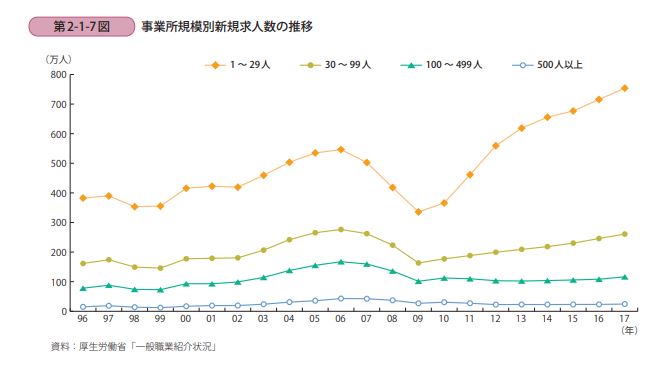

日本企業の人手不足は、2013年3月に不足超に転じ、中でも従業員数1~29人未満の中小企業では2009年以降の求人数がほぼ倍増しており、深刻な人手不足に陥っていることがわかります(従業員数30~499人未満の中小企業は横ばい、もしくは緩やかな増加)。

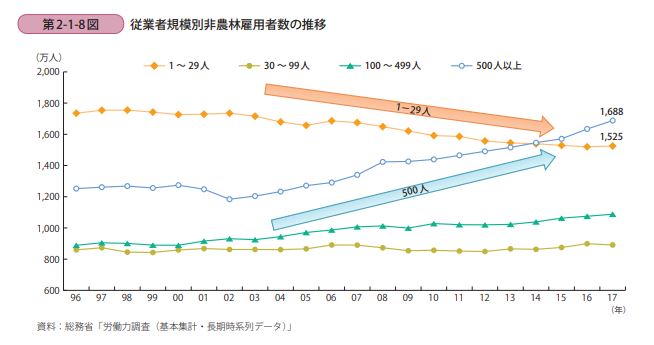

【出典】中小企業庁:深刻化する人手不足と中小企業の生産性革命 従業者規模別非農林雇用者数の推移

一方で、ここ20年間の中小企業の従業員数は、従業員数500人以上の大手企業に比べて、減少傾向にあり、2014年には中小企業と大手企業が逆転しています(従業員数30~499人未満の中小企業はほぼ横ばい)。

【出典】中小企業庁:深刻化する人手不足と中小企業の生産性革命 従業者規模別非農林雇用者数の推移

今後も中小企業の新規求人数は増加、従業員数は減少していくことが予想され、日本企業の99%を占める中小企業の人手不足対策が急務とされています。

また、2018年に向けて、中小企業の経営者が考える、経営課題に「人手不足、育成難」が「国内の消費低迷、販売不振」に次いで、2番目となっており、前年・前々年度を大きく上回っています。

【参考】経済産業省:人手不足下における中小企業の生産性向上に関する調査に係る委託事業 調査報告書 中小企業の人手不足の状況

【参考】一般社団法人 商工総合研究所 :「人手不足等への対応に関する調査」集計結果について

【参考】中小企業庁:中小企業の雇用環境と人手不足の現状

【参考】一般社団法人 商工総合研究所:人手不足の実態と中小企業の対応

【参考】厚生労働省:人手不足の現状把握について

人手不足が指摘されている業界

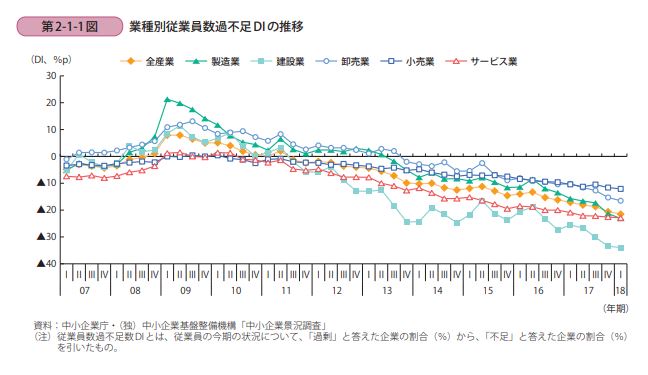

経済産業省が2018年3月に発表した「人手不足下における中小企業の生産性向上に関する調査に係る委託事業 調査報告書」では、直近の中小企業の産業別従業員数過不足DIは全ての業界が人手不足の傾向が見られます。

【出典】中小企業庁:第2部 深刻化する人手不足と中小企業の生産性革命 第1節 中小企業において深刻化する人手不足

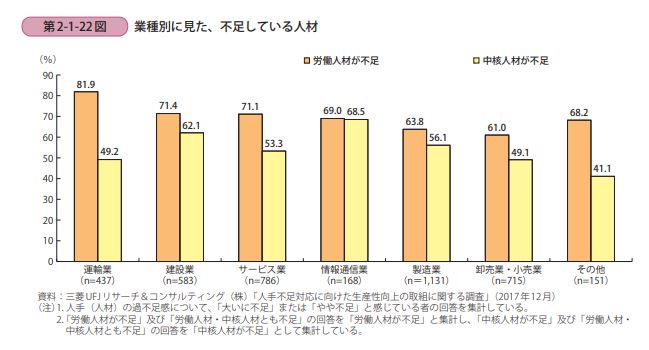

また、「中小企業庁 深刻化する人手不足と中小企業の生産性革命 従業者規模別非農林雇用者数の推移」によると、運輸業、建築業、サービス業、情報通信業、製造業が深刻な人手不足となっています。

【出典】中小企業庁:第2部 深刻化する人手不足と中小企業の生産性革命 第3節 人手不足の下での中小企業の対応

人手不足による倒産企業数

株式会社東京商工リサーチは、2018年の全国企業の倒産件数が、過去30年の中で3番目の低水準である8,235件に留まり、10年連続で前年を下回る結果となったと発表しました。一方で、「人手不足」関連倒産が調査開始以来最多の387件に達したと発表しており、負債総額も前年比53.1%減になっているにも関わらず、人手不足による倒産企業数が増加しています。

【参考】株式会社東京商工リサーチ:2018年(平成30年)の全国企業倒産8,235件

まとめ

- 中小企業の人手不足は、2013年から不足超えに転じており、人手不足倒産数も過去最多となっている。中でも従業員数29人未満の中小企業の人手不足が深刻であり、業界別では「運輸業」、「建築業」、「サービス業」、「情報通信業」、「製造業」が顕著となっています。

- 中小企業の人手不足の主たる原因は「景気拡大と人口動態の影響」と「採用・職場環境の改善」、「企業と求職者でのミスマッチ」が挙げられます。

- 人手不足を解消するには、給与面を中心とした賃上げなどの給与・労働条件の改善や女性・シニア、外国人労働者といった多様な人材の積極採用、IT技術を使った業務効率化・省略化が効果的です。

- 人手不足を解消する目的であれば、政府からさまざまな支援・助成金制度を活用できます。

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}