連載:第9回 リーダーが紡ぐ組織力

仕事に誇りをもたらした三代目のある施策。組織成長に不可欠だった“2つの視点”

BizHint 編集部

2022年8月29日(月)掲載

BizHint 編集部

2022年8月29日(月)掲載

自動車関連などすそ野の広い製造業においては工程が無数に発生し、中にはプレゼンスが埋もれやすい仕事もあります。そうした仕事ほど単価を上げづらく、業績や採用が停滞するといった悪循環に入ってしまうことも…。そんなとき、「社員が誇りに思える仕事」の観点から事業を見直してみると、悪循環を断ち切ることができるかもしれません。静岡県浜松市で四輪・二輪・船外機部品の仕上げ工程を担う藤本工業株式会社は、業界そのものの付加価値を高めることで発展を遂げてきました。その技術力の高さに上場企業や大企業も同社へ工場見学に訪れるという、同社の代表取締役社長 藤本武洋さんにお話を伺いました。

藤本工業株式会社

代表取締役 藤本 武洋さん

1980年、浜松市生まれ。大学を卒業後、1年ほどのワーキングホリデーを経て、2004年藤本工業株式会社に入社。現場から下積みをはじめ専務取締役を経て、2020年に代表取締役社長へ就任する。2022年に設立55周年を迎え、社員数も入社当時の30名から81名へ拡大中。主要取引先のQCDS評価で3年連続1位、品質優良賞を受賞など。

うちの仕事は世に出ない?外部評価の低さにショックを受けたあの日

――貴社の主力事業である「バリ取り」は、製造業の中でも欠かせない作業の1つですね。ですが耳慣れない方も多いかもしれません。まずは、貴社の事業内容について教えていただけますでしょうか?

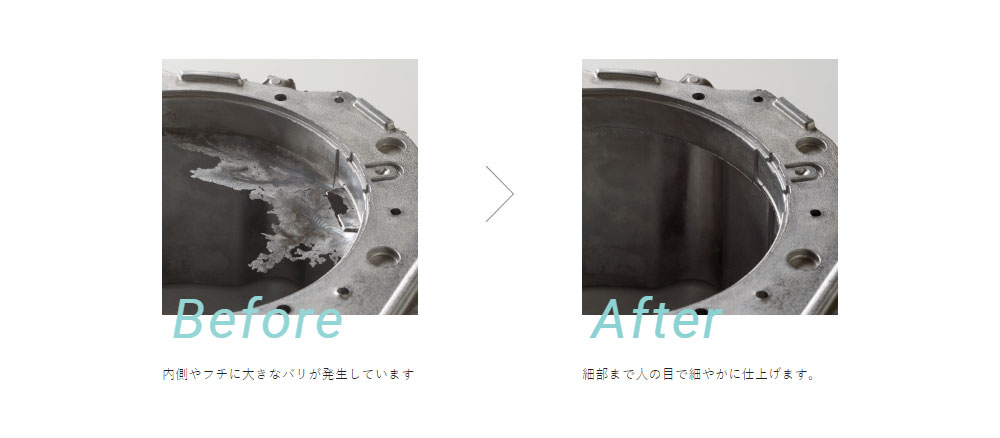

藤本 武洋さん(以下、藤本): そもそも「バリ」とは、素材を成型・加工した際にできる製品形状・機能上は余分となってしまう部分を指します。分かりやすく例えるのであれば、たい焼きの周りについているぱりぱりの部分が「バリ」です。そのバリを削ったり磨いたりして製品をキレイに仕上げる作業が「バリ取り」です。モノづくりには欠かせない作業の1つで、仕上げの工程に数えられます。

藤本工業株式会社のHPより引用

藤本工業株式会社のHPより引用

藤本: 当社は、バリ取りからバフ研磨まで一貫して行ってきたバリ取り仕上げメーカーで、四輪・二輪・船外機向けの製品デザインの決め手となる外観部品や、アルミニウム製のエンジン部品を主に手がけています。

バリ取りの多くは、素材の性質をよく把握した職人による手作業で仕上げられます。また、製品の形状や安全性、外観を決めるとても重要な作業です。とくに近年では、四輪も二輪も軽量化が進んでいますし、差別化のためのデザイン性も求められるようになりました。その分、バリ取りにも相応の品質が求められるようになっています。バリ取りメーカーの信頼性は、職人の目と繊細な手作業にかかっているといっても過言ではありませんね。

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

-

{{comment.comment_body}}{{formatDate(comment.comment_created_at)}}

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}