連載:第12回 慣習に囚われない 改革の舞台裏

話せばわかる、では解決しない。トラブルの元を絶つ業務デザイン。老舗の新規事業に学ぶ

BizHint 編集部

2020年8月19日(水)掲載

BizHint 編集部

2020年8月19日(水)掲載

B2BからB2Cへと転換を図る企業が増える中、旧来の仕組み・考え方から抜け出せない組織が多いのも確かです。そんななか、「お風呂」の分野で差別化を図り「最高級」レベルに磨き上げることによって成長を続けている企業があります。創業110年を超える老舗、陶磁器で有名なニッコー株式会社のバンクチュール事業部です。ウィズコロナにおけるオンライン営業や、部内・顧客とのコミュニケーション改革など、老舗の中での新規事業・新ブランド構築について、事業部長の三谷直輝さんに話を聞きました。

ニッコー株式会社

常務取締役 兼バンクチュール事業部長 兼人事本部長

三谷 直輝 さん

慶応義塾大学卒業後、デザイン会社に入社。2013年に両親が経営に携わる陶磁器、住設機器、機能性セラミックを扱うニッコー株式会社に入社し、その後常務取締役に就任。オーダーメイドのシステムバス事業のリブランディングを担当し、「BAINCOUTURE」を立ち上げる。現在は、バンクチュール事業部の責任者としてブランディング、新サービスのローンチを進める。

「何でもやります」ではブランドにはなれない

――事業内容について教えてください。

三谷 直輝 さん(以下、三谷): バンクチュール事業というのは、わかりやすく言えば「バンクチュールというブランド名を冠した、最高級のオーダーメイドお風呂事業」です。社内の歴史をさかのぼると、20年ほど前まで住設備環境事業部の中の一つのサービスだった「お風呂のオーダーメイド」を、事業部として独立させた形です。

会社としても、また関わっていた社員の間でも「高級なお風呂のオーダーメイド」に手応えがあったことから、5年ほど前に「バンクチュール」としてブランド化し、その後事業部として独立する形になりました。

――事業部の立ち上げと合わせ、責任者に就任されたのですか?

三谷: ほぼ同時期でした。ただ事業部の前にブランドを立ち上げるプロジェクトが先行して進んでいたのですが、そこから参画していた形になります。

――ブランドが立ち上がる前の状況をお聞かせください。

三谷: お風呂のオーダーメイド事業はもともと「フリープランシステムバスルーム」という名称でした。つまり「何でもやります」というもの。カタログはそれを表すかのように真っ白な表紙で無味無臭。個性や存在感とは正反対のもので、いわゆる「ブランド」とは真逆のものでした。

バンクチュールというブランドが誕生する前のカタログ。美しくはあるが、個性は印象付けられないものだった。

当社ではお風呂のオーダーメイドを20年にわたって手掛けてきました。しかし一方で、その歴史・個性を表現できていなかったのです。そこで 「私たちの一番得意なものは何なのか?」をヒアリングする ことからはじめました。

事が動き出したのは、とある社員が発した言葉。「私たちの商品は、他社でも作ろうと思えば作れるかもしれない。しかし、デザインや使い勝手など、目の前のお客様との対話を重ねる中でご要望をすくい上げ、それに対応する力こそが、この20年で積み上げてきたものではないか?つまり、私たちの一番の強みは“対応力”ではないか。」と。

その言葉から感じたのは 『作るプロセスに価値がある』 ということです。例えば、銀座の老舗オーダーメイドスーツ店。そこを訪れるお客様は、自分の体にフィットする服が欲しいという理由だけで足を運ぶわけではありません。

そのジャケットを着てどこそこに行きたい、生地はどういった国・文化のもとで織られたものだ……。店主・職人との会話やそこにいたるプロセスを味わいたいのです。そこに価値を見出すお客様がいるからこそ、いまでも銀座に残っているのです。私たちが目指すブランドは、そこに近いものがあると確信しました。

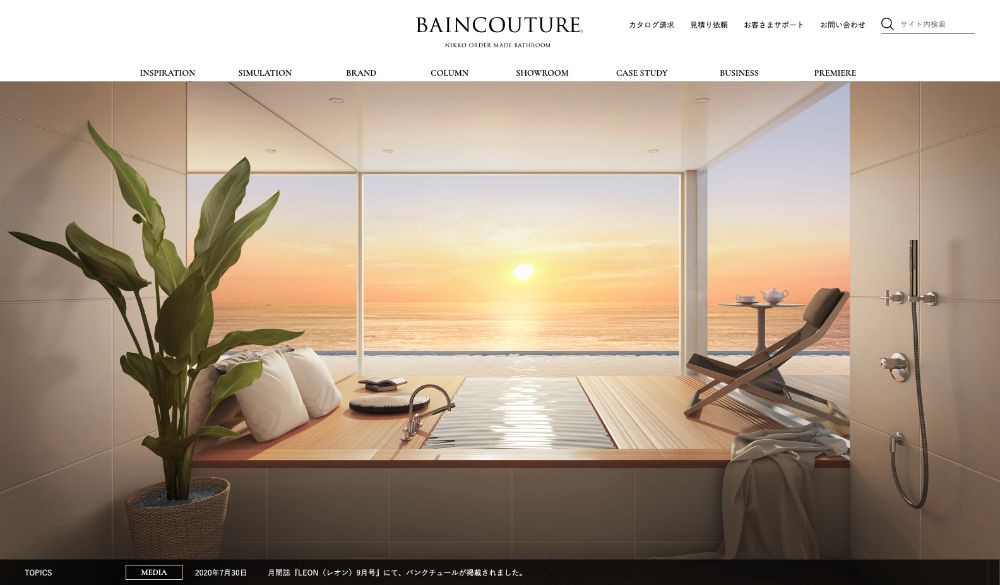

バンクチュールのホームページ。「なんでもできる」という白紙のものから、ビジュアルやカタログを刷新している。

「バンクチュール」と命名したのは私です。特別にあつらえた服はフランス語でオートクチュールと呼びますが、そこにお風呂を意味するフランス語の「バン」を加えて「バンクチュール」にしました。この言葉は、まさにブランドが目指す方向性を示しています。

みんな「やりたいこと」や「過去の悔しい思い」を抱えている

――事業責任者になって、まず何から手を付けましたか?

三谷: 事業部の責任者に着任するにあたって、私は1つ決めていたことがあります。それは 『経験豊かな先輩社員へのリスペクトを絶対に忘れないこと』 です。

というのも、当社の会長は私の父で、社長は母です。そういった背景もまるまる背負った上で事業部長になっています。役職が上であっても決して偉いわけではありません。そしてその意識が少しでも欠ければ自ずと態度に出てしまい、周囲から相応の評価を受けることになります。

私は事業責任者になったとき、お風呂の知識はないに等しいも同然でした。プロフェッショナルであるスタッフの意見を聞くのが筋です。そこで、まずは何よりその声に耳を傾けること、ヒアリングから始めました。

――ヒアリングではどんな声が集まりましたか?

三谷: 1人あたり30分から1時間ほどかけて、30人のメンバー全員に個別面談を行いました。それまでの経歴にはじまり、どういった経緯で今の部署に配属になったのか、現在の仕事内容についての所感などです。その上で、感じている課題を聞きました。 「自分自身の課題」と「事業が抱える課題」。この2つ です。そしてそれに付け加える形で「それ以外にやりたいこと」、といった個人的な思いも聞きました。

そこでは、みんな何かしらの課題を感じていて、それを率直に話していただいたと受け止めました。手がつけられていない課題が山積していることもわかりましたし、各人がやりたいこともたくさんありました。

一方で、これは 古い会社の特徴の一つかもしれませんが「トップダウンの意識がなかなか抜けていない」 とも感じました。これは私が入社後、なんとなく感じていたものでもあります。

逆に、過去に提案をしたものの「それは今じゃない」と却下された経験がある社員もいました。 みんな、『実はやりたいのに実現できなかったこと』や『悔しい思い』を持って働いている ことが、面談やその後の対話の中から理解できてきました。

――ヒアリングの結果、具体的にはどんな課題が見えてきたのでしょうか?

三谷: 最大の課題は、バンクチュールは 「複雑すぎる商品」だった ということです。オーダーメイドは考えようによっては「なんでもできる商品」とも言えます。組み合わせは無限にあるわけです。その多様さゆえに、お客様と営業が話した内容を後工程のスタッフに伝えるのが難しく、そもそもお客様とのコミュニケーションの時点からその難易度は高いものでした。その結果、事業部内での部門間の衝突は日常茶飯事となっていたのです。

さらに言えば、ブランドは立ち上げたものの、エンドユーザーに向けた社員の『ブランド意識』のようなものは醸成されていませんでした。

ニッコーは創業1908年の老舗企業。そのなかでバンクチュール事業部は新たな歴史を刻んでいる(東京ショールーム)

BtoBからBtoCへ意識を向けさせるのは、エンドユーザーと直に接する仕掛け

――「エンドユーザーに向けたブランド意識」とはどういうものでしょうか?

三谷: もともと当社のお客様は 大手のハウスメーカーや建築メーカーなど、B2Bがほとんど でした。商流がB2Bでは取引会社へのアプローチが最優先にされます。 エンドユーザー、いわゆるC向けの価値訴求が核にある「ブランディング」は、社内で意識されづらかった のです。

「バンクチュール」は、エンドユーザーである一般のお客様にご指名をいただかなければなりません。そのために、社内のスタッフはさらにBtoCを意識していく必要があります。

そこで、エンドユーザー向けに「プレミエサービス」という会員制サービスをスタートしました。これはお客様をより手厚くフォローさせていただくためものではあるのですが、 社内的にいえば、お客様と直接つながる機会を増やすためのもの です。

これにより、事業部内のすべてのスタッフがブランドへの意識や新たなプロモーションの必要性をあらためて意識するようになりました。さらにこれは、お客様からのご意見や、様々な情報を蓄積・共有する仕組みにつながっていきました。

新規事業に不可欠な「推進役」。自然発生に至った圧倒的な危機感

――スタッフが「ブランド意識を持ち始めた」と実感したのはどんな時ですか?

三谷: 後からわかった話ではあるのですが、当初は「バンクチュール」という名称に抵抗感があるスタッフもいたようです。英語にしてもカタカナにしても文字面は長い。資料やデータ作成時も、慣れないうちは煩わしい。 ブランド名を冠したからと言って、全員がすんなりと腹落ちしていたわけではありません でした。

ただ、そんな雰囲気のなか、ひとりだけ積極的に「バンクチュール」を声高に口にするスタッフがいました。我々の強みを議論した際、「対応力」を口にした営業マンです。

彼は社内外いたるところで「バンクチュール」というブランド名を発信していました。例えばお客様からかかってきた電話でも「ニッコーさんですか?」『いえ、バンクチュールです。』といった具合に。ニッコーの名前に隠れてしまってはブランドとは言えませんよね。彼の動きは我々にとって、まさに「ブランド意識」だったと思います。

そんな中、ある日取引先から「バンクチュールの〇〇さん、いらっしゃいますか?」と電話がかかってきました。これはまさに、ブランド名が社外に浸透しはじめた第一歩でしたね。

――彼はなぜ率先して動いていたのでしょうか?

三谷: 一番危機感を感じていたからだと思います。 彼は高額の難しい案件を多く担当していました。いわゆるトップ営業マンです。当然、担当するお客様からの要求も高い。つまり、バンクチュールが目指す世界感に一番近い仕事をやっていた わけです。

ブランドは立ち上げたものの、内部では以前のままの“何でも屋”という状況が続いている。それが解消されないようでは、新しく立ち上げたブランドをしっかりプレゼンテーションできないという圧倒的な焦燥感があったのではないでしょうか。

彼がブランドの黎明期に「バンクチュール」を各所で連呼していたことは、事業部としての最初の一歩を進める上でとても大きなものだったと思っています。こういった、 全体の推進力となる人材は新規事業には不可欠 です。本当にありがたい動きでしたし、幸運なことでした。

話せばわかる、はうまく行かない。トラブルの元を経つ業務設計

――実務面で変わっていったことはありますか?

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}