年次有給休暇の計画的付与とは?導入方法や活用事例などご紹介

BizHint 編集部

2019年6月28日(金)掲載

BizHint 編集部

2019年6月28日(金)掲載

年次有給休暇の計画的付与とは、労使協定で有給休暇の付与時季を取り決めた場合、その労使協定の内容に沿った形で事業主が有給休暇を与えることができる制度のことです。今回は、有給休暇や計画的付与制度の概要や方式の種類、実際の導入方法について、労使協定の記載例を交えて解説します。また、実際の活用事例についても紹介していきます。

年次有給休暇の概要

年次有給休暇とは、従業員に毎年与えられる「有給」の休暇日のことです。その名の通り「有給」であるため、使用者は有給休暇日分の賃金を通常働いたものとして支払わなければなりません。略して、有給休暇、有給、年休などと呼ばれる場合もあります。

有給休暇は、以下2つ要件をどちらもクリアしている従業員に付与されます。

- 継続勤務要件: 初年度は6ヶ月、その後は1年間を継続して働いている

- 出勤率要件: 初年度は6ヶ月間、その後は前年度1年間の出勤率が8割以上

有給休暇の付与日数

一般的な労働者に与えられる日数は、主に次の通りです。

| 勤続勤務年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

勤務日数が正社員より少ないパートタイマーやアルバイトについては、労働日数に応じた形で下記のような日数の有給休暇が与えられます。

| 週の所定 労働日数 |

年間の所定 労働日数 |

6ヶ月 | 1年6ヶ 月 |

2年6ヶ 月 |

3年6ヶ 月 |

4年6ヶ 月 |

5年6ヶ 月 |

6年6ヶ 月以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |

| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |

| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |

| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |

有給休暇付与のタイミング

有給休暇は原則として、労働者が請求する時季に付与することとされています。この労働者が有給休暇を取得する時季を指定できる権利を「時季指定権」といいます。

しかし例外として、「時季変更権」や本記事で解説する「計画的付与」が存在します。

時季変更権

時季指定権によって労働者が請求した時季に有給休暇を与えると、会社の運営の妨げになってしまう場合に行使できるのが「時季変更権」です。

事業主側が指定時季とは別の時季に有給休暇を与えることが可能となります。

計画的付与

労使協定によって有給休暇を付与する時季の取り決めを行った場合は、事業主がその定めの通りの時季に有給休暇を与えることができる制度が「計画的付与」です。

詳細については後ほど解説をします。

働き方改革関連法による有給休暇取得義務化

2019年4月に働き方改革関連法が施行されたことにより、年間で10日以上の有給休暇が与えられる労働者については、そのうちの5日を事業主側で時季を指定して取得させなければなりません。

しかし、「労働者からの請求」または「計画的付与制度」に基づき年5日以上の有給休暇を取得させた場合は、使用者による時季指定は不要となります。

【関連】働き方改革関連法とは?改正内容と企業に求められる対応について徹底解説 働き方改革関連法とは/BizHint

【関連】有給休暇の取得義務化へ!概要と企業が行うべき対応をわかりやすく解説/BizHint

年次有給休暇の「計画的付与」の概要

先述した通り、有給休暇は、基本的には労働者が自ら指定してきた時季に付与しなければならないものですが、付与時季にまつわる労使協定を締結した場合は、その内容に沿った形で事業主が指定した時季に有給休暇を与えることができます。これを、「有給休暇の計画的付与」といいます。

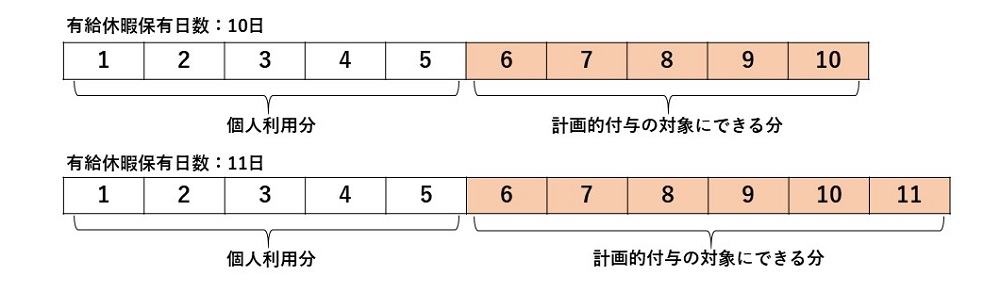

計画的付与の対象日数

有給休暇の計画的付与は、その社員が持っている付与日数すべてに実施できるわけではありません。自由に取得できる日数をある程度残しておかないと、社員が私用や急病など、いざという時のために有給休暇を取得することができなくなるためです。

社員個人が自由に取得できるように残しておかなければならない日数は5日です。つまり、計画的付与の対象となるのは有給休暇全体の日数のうち「5日を超える部分」になります。

たとえば、有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、11日の従業員に対しては6日までを計画的付与の対象とすることが可能です。

【計画的付与の対象日数を満たす場合】

なお、有給休暇の時効は2年であるため、その年のうちに消化できなかった日数については、翌年に繰り越すことが可能です。したがって、計画的付与日数の対象日数をカウントする際には、前年度より繰り越された有給休暇の日数も含めることができます。

つまり、繰り越された有給休暇を含めて5日を超える部分が計画的付与の対象となります。

計画的付与の方式

計画的付与には、次の3種類の方式があります。この3種類の中から自分の会社にマッチした方式を選んだ上で労使協定を締結し、計画的付与を実施します。

- 一斉付与方式

- グループ別交替制付与方式

- 個人別付与方式:取得促進期間の設定や計画表の作成・手順を設定

一斉付与方式

一斉付与方式とは、会社全体で休業を実施することです。事業主が毎年指定した日に、全従業員が一斉に休暇を取ることになります。

グループ別交替制付与方式

グループ別交替制付与方式では、事業所をいくつかの班やグループに分類し、それぞれに具体的な休暇付与日を設定します。労働者は交代で、自分の属する班やグループで指定された有給休暇を取得することになります。

個人別付与方式

個人別付与方式とは、労働者ごとに個別に有給休暇を取得する方式です。年次有給休暇付与計画表を作成し、個別に希望する日を指定し、有給休暇を取得していきます。

計画的付与制度の導入方法

計画付与制度を導入するためには、2つの手続きが必要です。

- 就業規則への記載

- 労使協定の締結

ここからは、それぞれの手続きの内容について解説していきます。

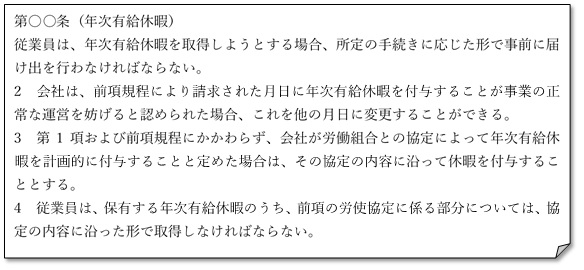

計画的付与制度の導入方法1:就業規則への記載

計画的付与制度を導入する場合、まずは自社の就業規則へその旨の記載をする必要があります。

なぜなら、有給休暇についての取扱い内容は、労働基準法によると、就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」として定められているためです。

計画的付与制度も有給休暇に関する制度となるため、就業規則への記載が義務づけられています。

就業規則 規定例

就業規則への具体的な記載内容は、次の通りです。

なお、常時10名以上の労働者を雇用する会社の場合は、作成または変更した就業規則を労働基準監督署へ届出を行う必要があります。

【関連】就業規則の変更が必要となるケースとは?ケース別対応法や必要な書類、手続きのポイントをご紹介/BizHint

計画的付与制度の導入方法2:労使協定の締結

計画的付与に関する内容を就業規則に盛り込み、必要に応じて届け出を行い、受理をされた時点で、ようやく社内で計画的付与制度を実施することができる段階へと入ります。

次に行うのは、計画的付与に関する具体的な内容を「労使協定」で交わすことです。付与の対象者や内容について労使間でしっかりと話し合った上で、協定の締結を行います。

労使協定とは

労使協定とは、労働者と使用者(事業主)の間で取り決めたルールを書面化し、契約を交わした協定のことです。いわゆる「36協定」なども、労使協定の一つです。

ここでいう労働者とは、個々の労働者ではなく、「労働者の代表」のことです。具体的には、労働者の過半数で組織をする労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者が労働者の代表となります。

【関連】労使協定とは?労働協約との違いや効力、種類や届出・有効期間などもご紹介/BizHint

労使協定で定める内容

労使協定で定めなければいけない項目は以下になります。

- 計画的付与の対象者

- 対象日数

- 休暇日数不足時の措置

- 計画的付与の内容決定

- 計画付与日の変更手続き

それぞれ詳細について解説します。

1.計画的付与の対象者

まずは計画的付与の対象とする労働者の範囲を決定します。会社の状況に沿った形になるよう検討をしていきます。

計画的付与の時期に育児休業などに入る予定の者や退職が決まっている者などについては、対象外とする点に注意が必要です。

具体的には、次の3種類の区分が挙げられます。

-

全労働者を対象

雇用形態を問わず、社内の全ての労働者を対象にして実施 -

特定職種の労働者を対象

社内で働く労働者のうち、特定の職種に対象者をしぼって実施 -

一定の労働者を除外して実施

基本的には社内の全労働者を対象にはするものの、全労働者を対象とした場合に不都合が生じる労働者を除外して実施

2.対象日数

計画的付与の対象とする有給休暇の日数や具体的な月日、時季について設定をします。

3.休暇日数不足時の措置

ここでは、前述の「2.対象日数」を満たさない社員、つまり計画的付与として消化する有給休暇の日数がない、もしくは不足している労働者の扱いについての取り決めをします。

対象日数を満たさない社員への対処法は、次の方法のいずれかを選択し、設定をします。

- 計画的付与の対象外とし、計画的付与実施日も通常通り働いてもらう

- 不足分を特別有給休暇もしくは有給休暇の追加分として付与し、計画的付与を実施する

- 計画的付与日は休業扱いとし、休業手当を支払う(休業手当:平均賃金×60%の金額)

どの方法を選択するかについては、事前に労使間で話し合いをしておく必要があります。

4.計画的付与の内容決定

計画的付与の具体的な内容について、それぞれの方法に合わせた形で下記のように設定をします。

- 一斉付与方式を選択する場合: 具体的な付与実施日を決定します

- 班別の交替制付与方式の場合: グループごとの具体的な付与実施日を決定します

- 個人別付与方式の場合: 個人の計画的付与日を記載した「付与計画表」を作成し、計画表の作成にかかる時期や手続き方法を決定します

5.計画付与日の変更手続き

前もって計画的付与の日時を変更する可能性がある場合は、計画的付与日を変更する際の手続き内容について定めておきます。

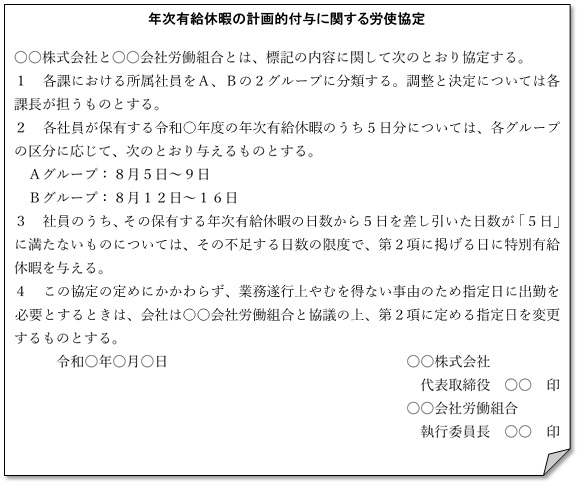

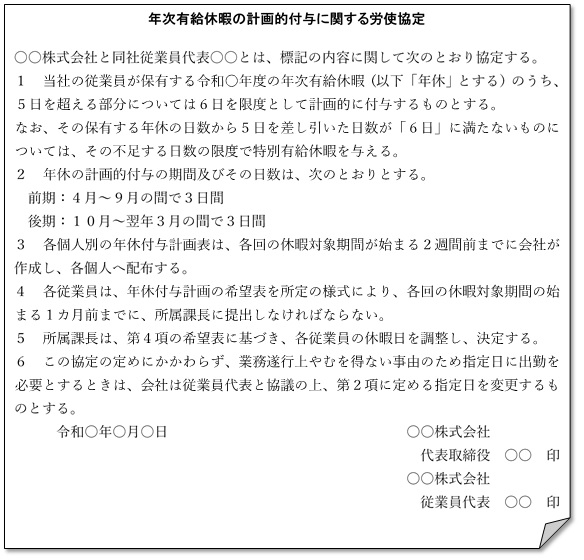

労使協定 規定例

労使協定の内容については、方式に応じて異なります。

ここでは、それぞれの方式ごとに労使協定の内容を紹介します。実際に協定を結ぶ際の参考にしてください。

一斉付与方式の場合

グループ別交替制付与方式の場合

個人別付与方式の場合

計画的付与制度の活用事例

計画的付与はどのように活用されているのでしょうか。実際導入した例について、いくつか紹介をしていきます。自社で制度を導入する際の参考にしてみて下さい。

夏季休暇・年末年始の休暇

計画的付与制度でまず挙げられる例としては、お盆休みのような夏季休暇や年末年始休暇に沿った形で有給休暇を取得させ、大型連休にする方法です。取引先などの休みに合わせて長期休暇を取得させることに適した製造業務などで多く取り入れられています。

導入する方式としては、一斉付与方式やグループ別交替制付与方式が挙げられます。大勢の社員が一斉に休暇を取ることができるタイプで活用されているものです。

ブリッジホリデー

ブリッジホリデーとは、土日や祝日などの休日に挟まれた平日を、まるで橋を架けるように休日にしてしまう方法をいいます。計画的付与制度を活用すれば、このブリッジホリデーを設定することで、長期休暇にすることができます。

例えば、土日休みの会社で、木曜日が祝日の月がある場合、祝日の翌日である金曜日を計画的付与の対象とすれば、土曜日、日曜日とあわせて4連休を作り上げることが可能です。また、ゴールデンウィークの中日となる5月1日、2日を計画的付与の付与対象とした場合、大型連休を実現させることもできます。

導入する方式としては、こちらも前述の「夏季休暇・年末年始の休暇」と同じく、一斉付与方式やグループ別交替制付与方式など、大勢の社員が一斉に休暇を取ることができるタイプを選択することになります。

記念日休暇制度

従業員やその家族の誕生日、結婚記念日など、いわゆるプライベートの記念日にあたる日を「記念日休暇」として、計画的付与の対象とする方法があります。この方法を取ることで従業員は心身ともにリフレッシュし、モチベーションをアップさせることができます。

また、記念日休暇制度の活用制度を導入することで、対外的なイメージアップが見込める可能性もあります。

この制度では、従業員一人ひとりが希望する記念日が異なります。したがって、導入する方式は個人別付与方式になります。

閑散期を活用した休暇

繁忙期と閑散期が比較的はっきりした業種の場合、業務の閑散期を計画的付与の対象とし、有給休暇をまとめて取ってもらうことで、有給休暇の取得を促進させる効果があります。

この方法を導入すれば、業務の存続に支障をきたすことなく、スムーズに有給休暇を取得させることができます。

導入する方式は、前述の「夏季休暇・年末年始の休暇」や「ブリッジホリデー」などと同じく、一斉付与方式やグループ別交替制付与方式など、大勢の社員が一斉に休暇を取ることができるタイプが適しています。

計画的付与制度運用時の注意点

ここでは、計画的付与制度を実際に導入または運用するにあたり、気をつけなければならない点について説明をしていきます。

一時帰休の時期と計画的付与が重なった場合

製造業などの場合、生産量を調整するために休業や一時帰休を導入するケースがみられます。この一時帰休は、そもそも労働の義務が発生しないため、労働日にはあたりません。したがって、一時帰休の日を有給休暇とすることはできず、計画的付与制度の対象日とすることも不可能となります。

ただし、計画的付与の制度を導入する際に、先に述べた「計画付与日の変更手続き」を労使協定で定めている場合は、会社側が労働者の計画的付与日を協定に沿った形で変更することができます。

労働者に計画的付与を拒否された場合

労働者側が、使用者が決定した計画的付与日に有給休暇を取得することを拒否した場合、その拒否は認められるのでしょうか。

結論としては、事前に労使協定で計画的付与制度の内容を規定してあれば、従業員側の拒否は認められません。労使協定が締結された時点で、使用者側と労働者側の労働組合または過半数労働者の代表者双方が同意し、契約が交わされていることになります。しがたって、一部の従業員が拒否をしたとしても、計画的付与制度は対象者全員に適用されるため、拒否が認められないのです。

ただし、労使協定はあらかじめ適用期間を設定した上で交わすことになるため、適用期間が過ぎる前に新たに協定を結び直す必要があります。労使協定の期限切れにはくれぐれも注意しましょう。

祝日や休日に割り当ては不可

有給休暇は、本来ならば仕事をしなければならない日、つまり労働日を休日に充て、労働したものとみなして賃金を受け取る制度です。したがって、祝日や休日など、もともと仕事が休みである日については、有給休暇の講師はできません。

つまり、祝日や休日を計画的付与制度の対象とすることは不可能となります。

新入社員(有給休暇が付与される前の従業員)は対象となるのか

新入社員は、原則として入社6ヶ月後に10日の有給休暇の取得権利を持つことになります。労働基準法によれば、計画的付与は有給休暇の5日を超える部分が対象となるため、有給休暇を取得していない期間に計画的付与が取り入れられている場合、計画的付与の対象とはなりません。

※例:8月の夏季休暇に計画的付与制度が導入されている企業で、4月に入社して有給休暇の付与は10月となる社員は対象外

ただし、労働基準法はあくまでも労働者の待遇に関する最低基準が定められているものです。たとえば、会社独自の取り決めで、入社と同時に10日の有給休暇の権利を得た新入社員の場合は、計画的付与の対象となります。

退職予定者の扱いに注意

退職予定者は、計画的付与との兼ね合いについて注意しなければなりません。

計画的付与日の前に退職をする者が計画的付与日数分の有給休暇を請求した場合、事業主側は「計画的付与日に退職しているから」という理由で拒否することはできないためです。

計画的付与は、計画付与日が労働日であることを前提にして実施されるものです。したがって、付与日前に退職する労働者の場合、退職後の付与日は労働日とならないため、計画的付与を行使することが不可能となります。

まとめ

- 計画的付与とは、あらかじめ労使協定によって有給休暇を付与する時季の取り決めを行った場合は、事業主がその定めの通りの時季に有給休暇を与えることができる制度です。

- 有給休暇の計画的付与には、会社全体で休暇を取る一斉付与方式や班ごとに休暇を取るグループ別交替制付与方式、個別に休暇日を指定し取得する個人別付与方式があります。

- 計画的付与制度は、計画的付与の対象者や内容の決定、計画的付与日の割り当てを実施した後、就業規則への記載や届け出、労使協定の締結を実施することで導入されます。

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}