運送業界における働き方改革とは?改正内容や取組、企業事例まで解説

BizHint 編集部

2019年3月20日(水)掲載

BizHint 編集部

2019年3月20日(水)掲載

平成30年6月に働き方関連法が成立し、各産業界では積極的な取り組みが求められています。特に長時間労働や人手不足に悩む運送業界では、5年間の規制猶予が認められているものの、改革の達成には課題が多いようです。本記事では、働き方改革に対する運送業界の課題、方向性、改革事例について解説します。

運送業界の課題

運送業界では、働き方改革を実行していくにあたり、多くの課題が存在しています。

本章では、特に深刻な課題を抱えているトラック・バス・タクシー業界に焦点を当てて、その実態を見ていきます。

長時間労働の常態化

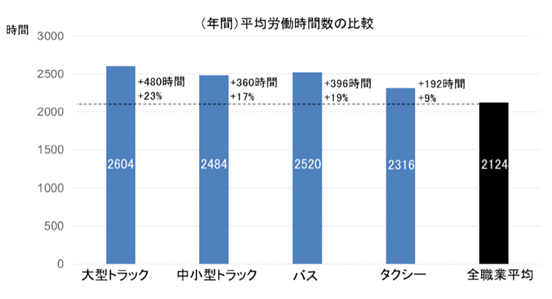

トラック・バス・タクシー業界の労働時間は、全職業平均に比べて約1~2割長いという結果が出ており、長時間労働の常態化が問題となっています。

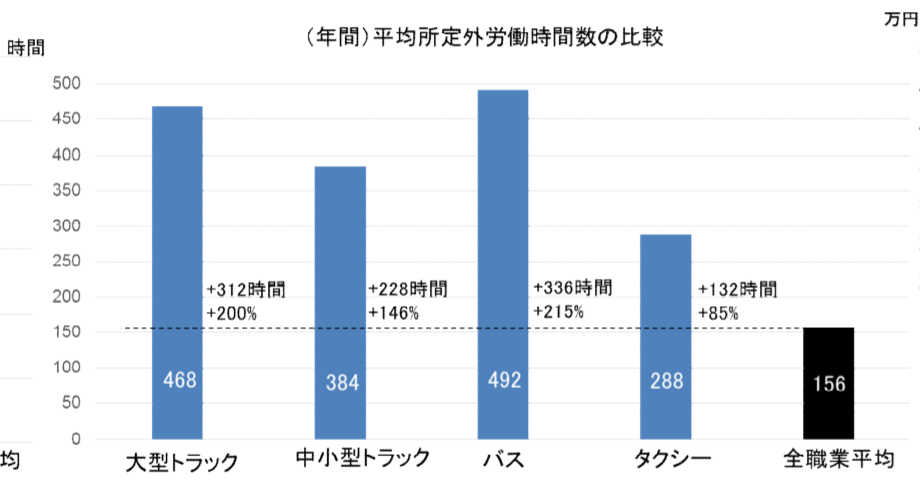

そして、事業所ごとに定めた所定労働時間については、全職業平均の約2~3倍の長さとなっています。

深刻な健康被害

長時間労働の影響は、従業者の健康も蝕んでいます。また、業務関連のストレス要因への対応といったメンタルヘルス対策も必要な状況です。

過労死をはじめとした労災認定の件数

長時間労働等の過酷な労働環境を受けて、運送業界では過労死をはじめとした多くの健康被害が確認できます。

厚生労働省の過労死等防止対策白書の過労死等をめぐる調査・分析結果によると、過去5年間に労災認定された「脳・心臓疾患」について、運送業・郵便業の発生件数は464件で、全業種中トップでした。2番目に多い卸売業、小売業の229件であることからも、運送業・郵便業の発生件数の多さがわかります。

また、「精神障害」についても、製造業、卸・小売業、医療・福祉業に次いで214件でした。

【参考】過労死等防止対策白書(平成28年度年次報告)〔骨子〕/厚生労働省

自動車運転従事者のストレス要因

自動車運転従事者に行ったアンケートでは、業務関連のストレスや悩みがある(あった )と答えた従事者のうち、全体の41.1%が「仕事での精神的な緊張・ストレス」を要因として挙げています。職種別に見ると、バス運転者は「長時間労働の多さ」、タクシー運転者は「売上・業績等」、トラック運転者は「仕事での精神的な緊張・ストレス」を最も感じていることが分かりました。

【参考】過労死等防止対策白書(平成28年度年次報告)〔骨子〕/厚生労働省

人手不足による倒産の可能性も

2018年4月に日本銀行が発表した企業短期経済観測の「雇用人員判断指数」では、運送業の労働力不足が報じられています。産業別にみた労働力の不足感は、「宿泊・飲食サービス」がマイナス64%で最も不足感を感じていますが、「運送・郵送」はマイナス49%と、業界別ではワースト2となっており、深刻な人手不足であることがわかります。

しかし、トラック運送業界では景気の回復や通販市場の拡大で仕事そのものは増えています。当然、受注すれば売上につながっていくのですが、労働環境の悪化でドライバーが不足すれば受注できず、売上には繋がりません。

さらに、経営者の平均年齢も59.5歳と、過去最高怜に達しており、「あきらめ型倒産」が増えていく恐れがあります。

【参考】人手不足、4割の業種で過去最悪 日銀短観/日本経済新聞

【参考】運送業界、「働き方改革倒産」増加の懸念…ドライバー不足も深刻で新規受注困難の業者も/Business Journal

働き方改革による企業の二極化

働き方改革に着手した企業と、着手していない企業との間には格差が拡大していく事が予想されます。

運送業界はトラックやバスといった装置も使う反面、人間の作業比率も多い労働集約的な産業です。働き方改革の推進は、生産性を向上させて新規の受注が可能になり業績が向上するだけでなく、労働力の確保にもつながります。そのため、労働力を確保し拡大できる企業と、労働力を確保できず段々と均衡縮小に陥る企業の二極化が考えられるのです。

働き方改革は、まさに運送業に生産性改革を迫っているともいえます。

働き方改革関連法の施行で運送業はどう変わるのか

平成30年(2018年)6月29日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が成立しました。

これにより、各企業においては、時間外労働時間の上限規制や、年5日の年次有給休暇の取得など、2019年4月1日から順次施行される改正事項に対応していかなければなりません。

改正事項には様々なものがありますが、運送業として特に注意すべき事項について説明します。

【参考】働き方改革関連各法律の施行期日等について/公益社団法人 全日本トラック協会

【関連】働き方改革とは?目的や背景、今後の施策や企業事例まで徹底解説/BizHint

時間外労働の上限規制の導入

働き方改革関連の改正事項はいくつかありますが、長時間労働の常態化が課題となっている運送業としては、時間外労働の上限規制への対応が最重要課題であると言えます。

改正後については、運送業の中でも自動車運転の業務とそれ以外の業務で上限規制の内容が異なるため、業務ごとの対応が必要です。

自動車運転以外の業務(ドライバー業務を除いた他の業務)

まずに、運行管理者や事務職、整備・技能職など、自動車運転以外の業務にについて解説します。

これまで、時間外労働の上限時間(月45時間/年360時間)は、厚生労働省の告示で示されていたものであり、違反しても罰則はなく、臨時的な特別の事情があれば、さらにそれ以上の時間外労働も可能になっていました。

それが、以下のような内容に改正されます。

【改正内容】

-

法律による時間外労働の上限を「月45時間、年360時間」を原則とする

※大臣告示による上限(行政指導)ではなく、法律による上限(原則)に改正 -

36協定に「特別条項」を設ける場合でも、以下を守らなければならない

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が、全て1月当たり80時間以内

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度 - 上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)を科せられる可能性がある

【施行時期】

大企業: 2019年4月1~

中小企業:2020年4月1日~

自動車運転の業務(ドライバー業務)

次にドライバーが該当する自動車運転の業務についてです。

自動車運転の業務については、上限規制の適用について猶予期間があり、適用後についても一部の規制除外、上限時間の違いなどがあります。

【改正内容】

36協定の特別条項を締結する場合:時間外労働の上限「年960時間以内」

(休日労働を含まず)

【施行時期】

2024年4月1日~

年5日の年次有給休暇の取得義務化

年次有給休暇が10日以上付与される労働者について、年5日は会社が取得させなければならないことになります。

※ただし、既に5日以上の年次有給休暇を請求、取得している労働者は対象から除かれます

違反した場合には、労働者1人につき6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則を科せられる可能性がありますので、年次有給休暇の取得率が低い企業では注意が必要です。

【施行時期】

大企業、中小企業ともに2019年4月1日~

【関連】有給休暇は2019年から年5日の取得義務化に。企業の対応方法を詳しく解説 / BizHint

【中小企業限定】月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ

大企業では既に適用されていますが、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が中小企業でも「25%以上」から「50%以上」になります。

残業が多い企業では、時間外労働の上限規制とあわせて対応を検討していかなければなりません。

【施行時期】

2023年4月1日~

同一労働同一賃金の導入

同じ業務に従事している限り、正規雇用労働者や非正規雇用労働者などの雇用形態にかかわらず、原則として、基本給や賞与などあらゆる待遇に差を設けてはならないことになります。

運送業については、ハマキョウレックス事件や長澤運輸事件など、契約社員と正社員との格差が争われた事件もあり、社内において十分な議論、整理が必要です。

【施行時期】

大企業:2020年4月1日~

中小企業:2021年4月1日~

※派遣労働者にかかる部分は、中小企業も2020年4月1日から適用されます

【参考】同一労働同一賃金・最高裁判決1/税務研究会

【参考】同一労働同一賃金・最高裁判決2/税務研究会

【関連】2020年から施行!「同一労働同一賃金」とは?企業の対応まで徹底解説 / BizHint

運送業(トラック・バス・タクシー)の働き方改革への取組内容

トラックやバス、タクシーなどの自動車運送業においては、長時間労働が問題になっている一方、荷物を積載するまでの待ち時間や宅配の再配達作業など、業務を効率化する余地も残されています。

政府は、2017年8月に<トラック・バス・タクシーの働き方改革の「直ちに取り組む施策」>をとりまとめました。

本章では、この資料にまとめられた取組を解説していきます。

【参考】トラック・バス・タクシーの働き方改革 「直ちに取り組む施策」/国土交通省

労働生産性の向上

長時間労働を抑制するための方策としては、まず、仕事自体の効率化を図ることが重要です。つまり労働生産性の向上が必須となります。

短時間で効率的に輸送する工夫

運送業においては、実際の輸送以外のロスタイムが多いことが特徴です。

客先で待たされる「荷待ち時間」を解消するために、トラックの予約調整システムを導入したり、積み込みに必要な「荷役時間」を短縮するため、パレットごと積み下ろしが出来るフォークリフトを活用した機械荷役への転換を促したり、「宅配の再配達」を削減するため、オープン型宅配ボックスの設置を促進していきます。

より収益力を向上させる工夫

1回の輸送で多くの荷物を運ぶために、荷物部分の車両を追加した、「ダブル連結トラック車両」の導入に向けた特車許可基準の見直しや、導入の促進を行うことにより、収益力を向上させます。

また、旅客自動車運送事業(バス・タクシー)と貨物自動車運送事業(トラック)の縦割りのあり方を見直し、バスやタクシーが荷物を運べるようにしたり、トラックで人を運べるようにしたりする事業の「かけもち」が出来るようにして、車両の空きを有効活用して生産性を高められるような施策を推進していきます。

運転業務以外の効率化

ドライバーの健康状態やアルコールチェックを行う点呼をIT化して、運行管理者の負担を軽減したり、デジタル式運行記録計を導入促進することにより、ドライバーの運行状況を把握しやすくして安全対策、日報処理の簡素化に役立てたりするICTの活用も推進していきます。

多様な人材の確保・育成

運送業は力仕事が多く、長距離輸送の場合には泊まり勤務もあるため、どうしても男性の仕事というイメージがあり、そのため、労働力は限定されてきました。しかし今後は、女性をはじめとした多様な人材を確保していくことが重要な施策となります。

「トラック・バス・タクシーの働き方改革」では、誰でも働きやすい職場づくりとして、以下のような取組をあげています。

- ドライバーやトラックの運行状況をマッチングできるシステムの導入

- 高速道路のSAやPAなどを活用した「中継輸送」を促進して泊まり勤務を減少させる

- 女性ドライバーが活躍しやすい職場環境の整備

そのほかにも、免許を取る人を増やすために、第二種免許の受験資格の見直しの検討なども進めています。

取引環境の適正化

運送事業者は中小企業が多く、荷主や元受け企業に対して相対的に弱い立場にあり、本来の輸送業務以外の付帯業務も発生することが多いようですが、取引の立場上や商習慣から、適正に料金を収受出来ていない現状がありました。また、これまでは、荷主に対する不公正な取引方法に対して、勧告や警告するための基準が不明確であり、荷主の関与についての判断が難しく、荷主に早期に働きかけることが出来ませんでした。

そういった現状を踏まえ、今後は荷主に対する勧告の発動基準を明確にし、荷主の関与が明らかな場合には、迅速に荷主を特定し、改善協力を要請したり、荷主名を公表したりするなどの措置を行うこととなりました。

さらに、「標準貨物自動車運送約款」を改正し、運送以外の不明確であった付帯業務についてもきちんと別途収受出来るようにしていきます。

長時間労働是正のためインセンティブ・抑止力の強化

長時間労働の是正に向けて、業界団体自身がアクションプランを策定することを要請し、国としては、働き方改革に積極的に取り組む事業者の認証、行政処分の強化を行っていきます。

トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン

全日本トラック協会は政府の要請を受け、労働生産性の向上や運送事業者の経営改善、適性取引の推進、多様な人材の確保育成を盛り込んだ「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」を策定。平成36年までに段階的に、時間外労働が年960時間を超えるトラック運転者が発生する割合をゼロにするという目標を立て、計画を推進しています。

下記の資料では、具体的な取り組み内容や要望についても確認できます。

【参考】トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(概要版)/全日本トラック協会

「ホワイト経営認証」の運用

国土交通省は、長時間労働の是正や労働条件・労働環境の改善を積極的に図る事業者に対して「ホワイト経営」事業者として認証する制度を2019年度よりスタートさせます。

「ホワイト経営認証制度(仮称)」では、業界水準より高い水準の取り組みを行っている運送事業者に対して、優良の度合いにより「一つ星」~「三つ星」までの段階に分け認証します。

認証を取得した事業者は国土交通省や認証団体のホームページに記載される他、車両への認証マークの表示、求人票への表示、国や業界団体によるPRが行われます。また、荷主や元受け事業者に対してホワイト経営事業者の採用を推奨するように認証団体が呼び掛けていくことになっています。

【参考】国交省「ホワイト経営認証」スタートへ/カーブニュース

行政処分の強化

国土交通省は、2018年7月1日から、貨物自動車運送業事業者に対する行政処分の基準を引き上げています。これは、ドライバーの長時間労働を是正するとともに、過労運転による事故を防止しようという狙いもあるようです。

処分を強化する範囲は、拘束時間や休日労働など、事業者だけで改善が可能な内容に留めています。

具体的には、拘束時間や休日労働の制限を定めた「乗務時間等告示」に違反した場合、従来の罰則規定に加えて、未遵守が1件あれば初違反で10日車、2件以上で20日車の車両停止処分になります。

また、健康診断未受診や社会保険未加入の従業員が1人でもいた場合には警告処分になり、2人の場合は20日車、3人以上の場合は40日車の車両停止処分になります。

運送事業者にとってトラックやバスが使えないということは死活問題です。最優先で臨まないといけない事項といえるでしょう。

【参考】貨物自動車運送事業者に対する行政処分等/国土交通省

【参考】ズームアップ トラック働き方改革で「飴とムチ」/カーブニュース

運送業界における働き方改革の企業事例

運送業界のうち特に中小企業における取り組み事例を見ていきます。

日神運輸株式会社

広島県福山市に拠点を構える、一般貨物運送業・金属精錬業を営む企業の事例です。同社が働き方改革に取り組み始めたきっかけは、「人手不足解消」でした。2010年頃から色々な施策にチャレンジしてきた同社ですが、同社で必要な大型免許を取得する前に辞めていく人が多く、なかなか人が定着しないことが大きな悩みでした。

そのため、まずは常態化していた残業の見直しから始めています。しかし、残業が当たり前の労働環境になっていた状況の中で、単に残業を削減しては従業員の生活を圧迫してしまうと考え、思い切って基本給の引き上げにも踏み切ったのです。

さらに、自社だけの取り組みでは限界を感じた同社では、取引先に対して料金改定の相談を行っています。当然、簡単にはいかないことですが、資料を作成して何度も粘り強く交渉を続けた結果、取引先の理解も得られるようになったようです。

【参考】Hintひろしま 従業員目線での職場環境づくりで多様な人材が長く働ける職場へ 日神運輸株式会社/働き方改革・女性活躍発見サイト

東山物流株式会社

愛知県東海市で一般貨物・一般貨物自動車輸送・倉庫業を営む同社は、主に自動車部品の運送を手がけています。同社では、深刻な人手不足に対応すべく改革に取り組み始めました。

トラックに搭載したデジタルタコグラフ(運行記録計)のデータを活用して、運行履歴を一元管理できるシステムを開発、「取引先ごとの各工程における時間の見える化」を実現しました。

運送業では、取引先の荷物の準備を待つ「荷待ち時間」が従業員の残業時間の大きな要因であるため、データを基に荷待ち時間の長い取引先を特定して改善を提案。その結果、ドライバーの拘束時間を平均2.5時間削減出来ました。さらに、作業効率化をすすめることで、改善前と比べ40%弱の労働時間を削減できました。

荷待ち時間が長いことについては今までも取引先に交渉していましたが、余り相手にされていませんでした。しかし、数値をもとに取引先に交渉することで、一緒に考えてもらうきっかけになったようです。

まとめ

- 運送業界における働き方改革の課題は、「長時間労働の常態化」「過労死の増加」「深刻な人手不足」「人手不足による倒産の増加」「大手と中小企業の二極化」などがあります。

- 運送業界の働き方改革の方向性としては、「労働生産性の向上」「多様な人材の確保・育成」 「取引環境の適正化」「長時間労働是正のためインセンティブ・抑止力の強化」「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」「ホワイト経営認証の運用」「行政処分の強化」などがあります。

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}