中小企業における人材育成の実態と課題とは?事例や助成金もご紹介

BizHint 編集部

2019年2月25日(月)掲載

BizHint 編集部

2019年2月25日(月)掲載

多くの中小企業経営者が抱える共通の悩み、それが人材育成です。経営資源や規模の経済などあらゆる面で不利な状況にある中小企業が大企業と対等に戦うには、積極的に人材を育成し、従業員一人ひとりのパフォーマンスや労働生産性を最大化させるしかありません。当記事では、中小企業が人材育成環境の改善を図る上でヒントとなる情報やノウハウを、人材育成の実態や課題、事例、助成金などの項目に整理して分かりやすく解説します。

中小企業における人材育成の実態

人材育成とは、経営資源の中で最も重要な「ヒト」を育てることによって、利益の最大化を図ることです。人材育成は企業規模を問わず全ての企業で実施されていますが、自社の規模や特性、取り巻く環境に合わせて戦略を変えなければ、多くの成果を得られません。

大企業に比べて従業員数の少ない中小企業にとって、従業員一人ひとりのパフォーマンスや労働生産性を高めることができる人材育成は非常に重要なものです。

まずは、中小企業が人材育成に対してどのように取り組んでいるのか、実態について学んでいきましょう。

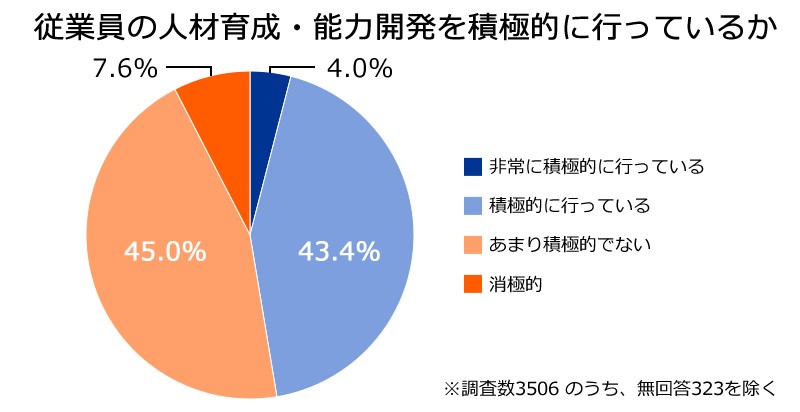

人材育成や能力開発に全力で取り組んでいる中小企業はわずか4%

※経済産業省:中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関する調査(表 53)のデータを元に図表を作成

2014年に株式会社野村総合研究所が実施した調査によると、非常に積極的な姿勢で従業員の人材育成や能力開発に取り組んでいる中小企業は全体のわずか4%といいます。

また、「あまり積極的ではない(45.0%)」と「消極的(7.6%)」の合計が過半数を超えるなど、中小企業の多くで人材育成や能力開発に意識的に取り組まれてないことが分かります。

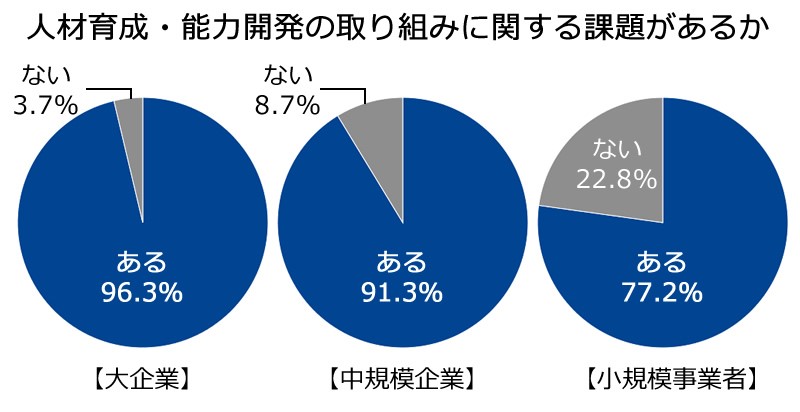

中小企業は大企業に比べて人材育成や能力開発に対する課題感が弱い

※経済産業省:中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関する調査(表 168)のデータを元に図表を作成

上記のグラフは、人材育成や能力開発の取り組みに関する課題の有無を企業規模別に表したものです。これを見ると、事業規模が小さくなるほど課題を感じている企業の割合が少なくなっていることが分かります。

では、本当に大企業よりも中小企業の方が人材育成や能力開発に関する課題が少ないのでしょうか。当然ながら答えはノーです。なぜなら、大企業に比べて優秀な人材が集まりにくく、人手不足に頭を悩ませることの多い中小企業にとって、人材育成によるパフォーマンス向上は人材の確保や定着と同じくらい重要なテーマだからです。

もちろん、中にはすでに人材育成や能力開発に関する環境や仕組みを整備し、全ての課題をクリアしたという中小企業もいるでしょう。しかし、「特に課題はない」という回答した中小企業の多くが、人材育成や能力開発を自社課題として捉えられていないというのも事実です。

現時点で大きな課題を感じていない中小企業であっても、従業員一人ひとりの声にしっかりと耳を傾け、企業全体を俯瞰的に見ることで、潜在的な課題に気付くことができるでしょう。

中小企業が感じている人材育成や能力開発に関する課題

次に、多くの中小企業が感じている人材育成に関する課題について学んでいきましょう。

先述の「人材育成や能力開発の取り組みに関する課題」の問いに対して「課題がある」と回答した中小企業は、自社内に存在する最も大きな課題として以下の項目を選択しています。

- 中核人材の指導・育成を行う能力のある社員がいない、もしくは不足している … 41.6%

- 社員が多忙で、教育を受けている時間がない … 17.4%

- 中核人材の指導・育成のノウハウが社内に蓄積していない … 15.5%

- 現場での先輩から後輩への技術やノウハウの継承が上手くいかない … 11.7%

- 中核人材育成のために必要となる費用を捻出できない … 6.1%

- 中核人材の訓練・育成のための設備や施設が社内にない、もしくは不足している … 4.4%

- 社内のニーズにマッチする施策やプログラムがない … 2.0%

- 外部機関を利用したいが、適切な機関がわからない … 0.5%

- その他 … 0.8%

この結果から、多くの中小企業が「育成側の人材不足」、「教育時間の不足」、「育成ノウハウの不足」、「継承が上手くいかない」という4つの課題を感じていることが分かります。

中小企業が人材育成環境の改善を図る際には、これら4つの課題を意識しながら取り組まなければ十分な成果を得ることができないのです。

【参考】経済産業省:中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関する調査(表 168)

中小企業における人材育成の7つのポイント

中小企業の経営者や人事担当者は、次の7つのポイントを押さえることで自社の人材育成環境の改善を図ることができます。

人材育成を経営課題の1つとして捉える

中小企業が人材育成を行う上で最も重要なことは、経営者である社長が人材育成に対する課題感を持ち、経営課題の1つとして真剣に向き合うことです。

中小企業の特徴であり最大の強みは、社長と社員の距離が近いということです。社長が人材育成を経営課題の1つとして捉え、従業員一人ひとりに対して「組織全体で人を育て、その成長を見守る」ことの重要性を説くことによって、組織内に育成文化を醸成することができるでしょう。

また、人材育成の成否は業績に直結するだけでなく、事業の存続にも大きな影響を及ぼします。中小企業は後継者だけでなく、次世代を担う中核人材についても長期的な視野を持って計画的に育成していかなければならないのです。

人事評価制度に対する納得感を高める

昇給や昇進のための仕組みや制度を設けていても、それらを従業員の納得感を得られた状態で運用している企業は決して多くありません。

仕組みや制度に対する納得感を得るためには、基準や条件をただ示すのではなく、人材育成理念や行動指針を作成し、「なぜ成長しなければならないのか」という疑問に対する明確な答えを提示する必要があります。そして、一度掲げた人材育成理念や行動指針は頻回に変更することなく、時間をかけて確実に組織全体へ浸透させなければなりません。

仕組みや制度に対する納得感を得ることができた従業員たちは、組織における自分の役割を正しく理解し、自主的にスキルアップを図り、日々の仕事を通じてより多くの実践的な知識や経験を獲得できるように努めてくれるようになります。従業員たちの学ぶ力を引き出すことによって、あらゆる人材育成施策の効果を最大限にまで高めることができるでしょう。

【関連】人事評価制度とは?評価対象や評価手法、企業事例などもご紹介/BizHint

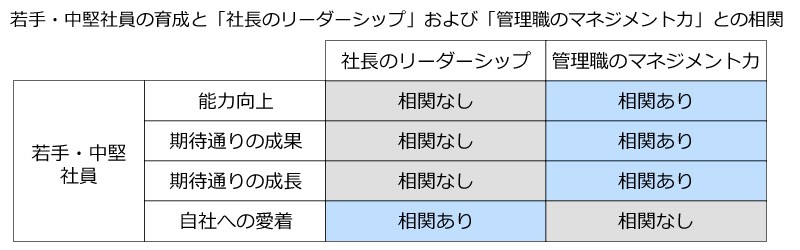

管理職のマネジメント能力を高める

※トーマツ イノベーション:中小企業の人材育成を科学する 調査結果のデータを元に図表を作成

上記の表は、トーマツイノベーション株式会社と東京大学の中原淳准教授が共同で行った「中小企業の人材育成に関する調査研究」の結果の一部です。これを見ると、若手社員や中堅社員の能力向上を図り、期待通りの成果や成長を手に入れるためには、管理職のマネジメント能力が必要不可欠であることが分かります。

この研究では、若い時期から答えや方法を自身で見つけなければならない仕事に取り組ませ、同時に社長の薫陶を与えることがマネジメント能力の向上に有効であることも明らかとなっています。

通常業務とは異なる刺激や経験を得られる機会を用意し、社長自らがセーフティネットとなることで、若手社員や中堅社員に多大な影響を与えられる優秀な管理職を育成することができるでしょう。

【関連】マネジメント能力とは?その意味と向上させるための方法を解説/BizHint

【参考】トーマツ イノベーション:中小企業の人材育成を科学する 調査結果

自律的な成長を促し、OJTの実施負担を最小化する

OJTは以下のような工夫を施すことによって、多くのやりがいを与えながらOJTの実施負担を最小化させることが可能となります。

- 新たな作業を開始する前には手順だけでなく実施目的も伝える

- 学びや挑戦の機会を意識的に与える

- 無理かもしれないと感じた場合でも思い切って任せてみる

- 目標の設定と管理を自分で行わせる

- 問題に対する直接的な解決策ではなく考え方を教える

上司や先輩が協力者として自律的な成長を見守り、必要時に最小限だけサポートする環境を作り上げることで、現場の生産性を落とすことなく若手社員の育成を行うことができます。

また、OJTの実施に先駆けて、育成段階に応じて習得するべきスキルや知識を明文化しておくことも重要です。誰が担当しても同様の指導や評価を行うことができるように準備しておくことで、育成のムラによる成長の個人差を防ぐことができるでしょう。

【関連】OJTの意味とは?計画~実行までのフロー、失敗例まで徹底解説/BizHint

Off-JTを積極的に実施する

※「独立行政法人労働政策研究・研修機構:人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査」(企業調査、労働者調査)のデータを元に図表を作成

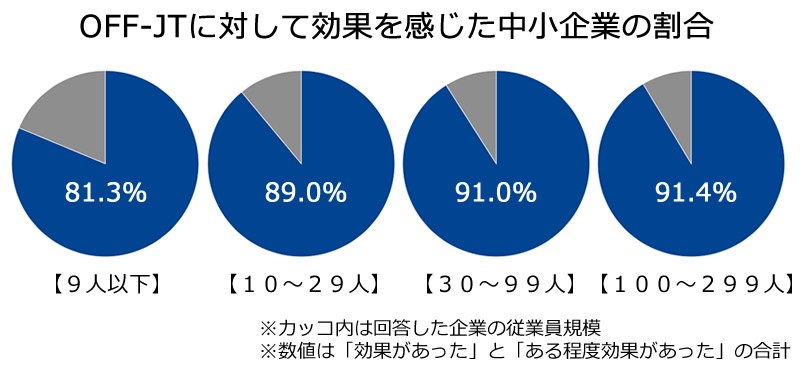

独立行政法人労働政策研究・研修機構が実施した調査によると、従業員数9名以下の小規模事業所を含めた全ての中小企業が実施したOff-JT(Off The Job Training=職場外訓練)に対して一定の効果を感じたといいます。

Off-JT(Off The Job Training=職場外訓練)は、経営資源に余裕のない中小企業こそ積極的に実施するべき人材育成手法です。なぜなら、外部資源を活用するOff-JTであれば、社内に存在しない専門的知識やノウハウを習得できる上、育成側の人材を自社で用意する必要がないからです。

日々の業務に大きな変化が起きない中小企業であれば、管理職のマネジメント能力を高める手段としてOff-JTを活用することもできます。コスト負担が大きいことを理由に敬遠されがちなOff-JTですが、不足している要素の洗い出しを丁寧に行い、計画的に実施することによって、それ以上の成果を生み出すことができるでしょう。

【関連】Off-JTとは?OJTとの違いやメリット・デメリットを解説/BizHint

技術やノウハウをマニュアル化する

熟練者が長年培ってきた技術やノウハウを限られた時間の中で確実に継承していくためには、その大部分をマニュアル化し、言葉でしか伝えられないものだけを口頭で伝えるなど、効率的に取り組む必要があります。この際、経験に基づく感覚的な判断についても、判断基準となる音や色、臭いなどできる限り具体的に記録として残します。

「仕事や技は教わるものではなく目で盗むもの」という昔ながらの継承方法は、自分以外にも複数名の熟練者が組織内に存在し、人材と時間に十分な余裕があってはじめて成立するものです。マニュアル化したものを学習教材として配布し、仕事に対する熱意やこだわりを熟練者自身の言葉で伝えることによって、優れた技術やノウハウを絶やすことなく次の世代へと継承していくことができるでしょう。

入社後の配置や育成を見越した人材採用を行う

どれだけ多くの時間とコストを費やして優秀な人材を育成したとしても、多くの成果を生み出す前に辞められてしまっては何の意味もなくなってしまいます。経営体力の少ない中小企業では、一人の離職が企業全体に大きなダメージを与えることも少なくありません。

だからこそ、人材育成という観点からも採用時のミスマッチをなくし、定着率を高めるように心掛ける必要があります。

- 向上心の低い人材を採用しない

- 企業風土や経営者の方針に合わない人材を採用しない

- 自社で活躍するために必須となる要素を保有しているか確認する

- 自社のマイナス面も正しく認識してもらった上で採用する

- 面接時に双方の将来ビジョンをしっかりと共有する

- 人手不足だからといって安易な採用を行わない

上記のようなことを心掛けるだけで、育成の難易度や効果は大きく変化します。入社後の配置や育成を見越した人材採用を行うことによって、間接的に人材育成環境の改善を図ることができるでしょう。

【関連】「採用戦略」とは?自社の求める優秀な人材を採用するための4ステップ/BizHint

人材育成環境の改善に取り組む中小企業の事例

中小企業の事業内容は多岐に渡り、個々の企業が置かれている状況も多種多様であるため、他社で成功した手法をそのまま自社に適用できるケースはほとんどありません。しかし、人材育成環境の改善に取り組む中小企業の事例からは数多くのヒントや気付きを得ることができます。

ここでは、特徴的な取組みを実施している2社の事例を紹介します。

事例1:坂口電熱株式会社

2009年に第7回「勇気ある経営大賞」において大賞を受賞した坂口電熱株式会社は、人材育成環境の改善に向けて次のような取り組みを実施しています。

採用時の取り組み

- 創業の精神や会社の概要について マンツーマンで説明

- 質疑応答の時間を十分に設け 、会社内容を十分に理解してもらう

- 採用者は3ヵ月間の研修 後、各部門に配属

人材育成について

- 総務人事部と現場に近い部門が連携 して教育プログラムのマスタープランを作成

- 勤務時間を利用 した社外の様々な研修への参加を推進 -若手を起用したプロジェクトを走らせ、 俯瞰的視野や経営的視点を養成

- 各世代を混ぜ合わせたプロジェクトを走らせ、 相乗効果を生み出せるように支援

人事評価・処遇について

- 全社員に社是、経営理念、社訓等の 精神をしっかり理解 させる

- 上司との面談 を通じて自身の目標や行動計画を決める

- 評価基準を明確 にし、腹落ちさせることでモチベーションと成果を高めている

【参考】東京商工会議所:中小企業の人材育成における特徴的な取組みに関する調査

事例2:桜ホテルズ株式会社

東京都内でホテルを運営する桜ホテルズ株式会社は、人材育成環境の改善に向けて次のような取り組みを実施しています。

採用時の取り組み

- 求人情報はホテルや飲食に特化した会社や女性に 特化した媒体に限定

- 採用難であっても、 採用選考の基準は緩めない

- 過去の経験よりも その人の印象を重視

- 原則として新卒採用は行っておらず、 社会人経験のある人のみ 採用

- 採用した 全ての人に3カ月間の試用期間 を設け、実際の業務を通して適性の見極め

人材育成について

- オーナーや社長が考えた 独自のサービスについてのスタンダード を浸透させる

- フロント業務では一ヶ月の間、 先輩社員がマンツーマン で仕事を教え込む

- 指導を通じたスキルアップ や自身の経験を指導内容に反映させることを期待し、入社2~3年目の社員に指導役を任せることも

- サービス業に特化した研修・講座を運営している民間機関と年間契約。 興味のある講座を自由に選んで無料で受講 できる

【参考】ビジネス・レーバー・トレンド2017.11号:事例取材 人材育成・能力開発に取り組む中小企業

中小企業の積極的な人材育成を後押しする人材開発支援助成金

人材開発支援助成金とは、労働者の段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、一定の要件を満たす形で職業訓練の実施や人材開発制度の導入を行った企業に対し、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

「特定訓練コース」、「一般訓練コース」、「教育訓練休暇付与コース」、「特別育成訓練コース」の4つで構成されており、助成金を受けるための要件はそれぞれ異なります。

人材開発支援助成金を活用することにより、指導役を担う人材や育成ノウハウが不足している中小企業であっても、社外のリソースやノウハウを活用して従業員の育成に励むことができます。

人材開発支援助成金の詳細については以下のリンクにてご確認ください。

【参考】厚生労働省:人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)

まとめ

- 経営資源の乏しい中小企業だからこそ、積極的に人材を育成し、従業員一人ひとりのパフォーマンスや労働生産性を最大化させる必要があります。

- 人材育成に画一的な正解はないため、自社の規模や特性、取り巻く環境を加味した独自の戦略を構築しなければなりません。

- 多くの中小企業が「育成側の人材不足」、「教育時間の不足」、「育成ノウハウの不足」、「継承が上手くいかない」という4つの課題を感じています。

- 中小企業が人材育成を行う上で最も重要なのは、経営者である社長が人材育成を経営課題の1つとして捉えることです。

- 人材開発支援助成金を活用することで、金銭面での負担を軽減しながら人材育成環境の改善を図ることができます。

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}