Off-JT

2020年4月15日(水)更新

Off-JTは、職場外で行う教育訓練のことです。ビジネスマナーから高度な専門分野まで体系的に学べる反面、研修時間の確保や業務への応用が難しいといった特徴があるため、メリットとデメリットを把握した上で目的に応じて選択する必要があります。本記事では、OJTとの違いやメリット・デメリット、教育効果を高めるポイントについてご紹介します。

「Off-JT」とは

「Off-JT(Off The Job Training)」とは、職場から離れた場所で、業務遂行に必要な基本となる知識・スキルを体系的に学習するために行う教育訓練のことです。「職場外訓練」とも呼ばれます。

Off-JTは階層別・職能別・目的別に実施されるケースが一般的です。

- 新入社員に対するビジネスマナー研修

- 中堅社員向けのリーダーシップ研修

- 新任の管理職に対するマネジメント研修 など

社内で開発した研修を行うケースもありますが、外部の教育研修会社に依頼する集合研修がほとんどです。

Off-JTの実施状況

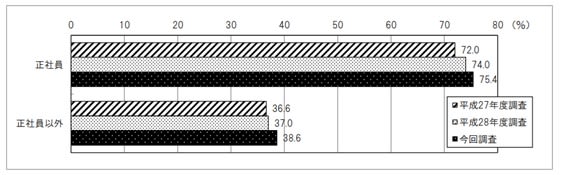

厚生労働省の平成29年度「能力開発基本調査」によると、正社員を対象にOff-JTを実施した事業所は75.4%と増加傾向にあります。

【OFF-JTを実施した事業所】

あわせて読まれている記事

人材育成の記事を読む

- レジリエンス

- アダプティブラーニング

- 社内研修

- コンピテンシー

- プロパー社員

- エンプロイアビリティ

- タイムマネジメント

- ストレスコーピング

- 自己効力感(セルフエフィカシー)

- オンボーディング

- OJT

- 新入社員研修

- LMS(学習管理システム)

- eラーニング

- 新入社員 モチベーション

- ジョブローテーション

- ナレッジワーカー

- 傾聴

- マイクロラーニング

- T型人材

- ブラザー・シスター制度

- ワールドカフェ

- グリット

- マネジメント研修

- 多能工化

- ストレッチ目標

- OJD

- ポジティブフィードバック

- サーバントリーダーシップ

- 新人教育

- OJTとは

- スペシャリスト

- 社員教育

- 人材アセスメント

- ジェネラリスト

- アグリゲーター

- 部下育成

- ロールモデル

- 経験学習

- コンセプチュアルスキル

- 次世代リーダー

- 社会人基礎力

- ケースメソッド

- 認知的徒弟制

- メンター制度

- 人材開発

- 評価者研修

- ラテラルシンキング

- グローバル人材

- コア人材

- マインドフルネス

- アサーション・トレーニング

- エフィカシー

- アクティブリスニング

- 中途採用 研修

- アクションラーニング

- フォローアップ研修

- 新入社員教育

- リカレント教育

- グローカル人材

- アイドルタイム

- 階層別研修

- 幹部候補

- マイスター制度

- ソーシャルラーニング

- 人間力

- インストラクショナルデザイン

- テクニカルスキル

- ヒューマンスキル

- セルフマネジメント

- サクセッションプラン

- インバスケット思考

- ビジネスコーチング

- 留職

- マネジャー育成

- 行動特性

- ホーソン効果

- ホーソン実験

- アンラーニング

- リフレクション