BtoB受注業務、8割以上の企業がアナログ手法。「得意先に使ってもらえるかどうか」が課題

BizHint 編集部

2020年11月24日(火)掲載

BizHint 編集部

2020年11月24日(火)掲載

新型コロナウイルスの影響によるテレワークの普及や働き方改革の推進により、業務のデジタル化に注目が集まっています。とはいえ、全ての企業でデジタル化が進んでいるかと言われると、実際はそうではないようです。株式会社アイルは、企業間取引における受注業務の実態調査を実施しました。その結果、Web受発注システムを導入している企業はまだまだ少なく、デジタル化がスムーズにいかない背景が見えてきました。

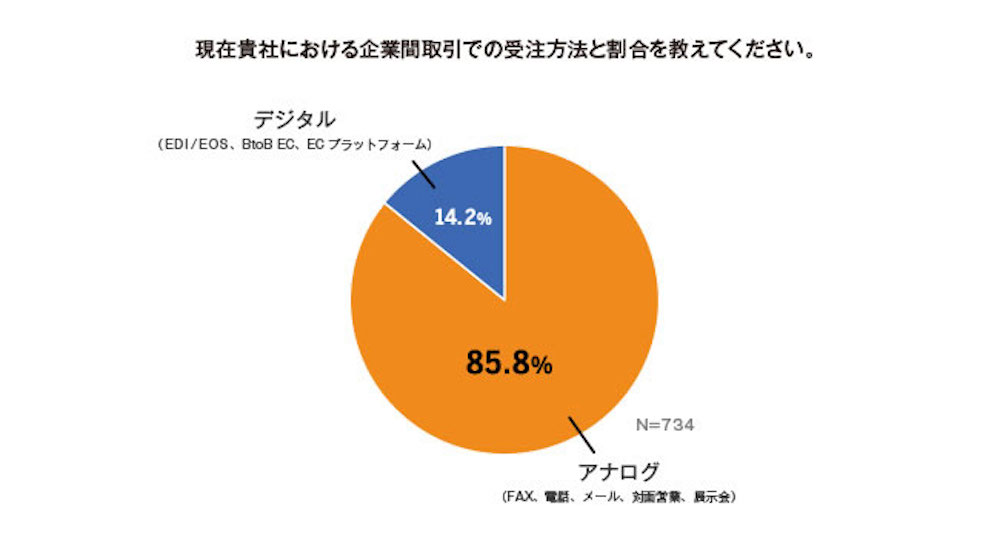

企業間取引での受注方法、8割がアナログな手法

企業間取引での受注方法について質問した結果、FAXや電話、メール、対面営業、展示会などの「アナログ」な手法をとっている企業が85.8%、デジタルな手法をとっている企業が14.2%と多くの企業がアナログであることが判明しました。

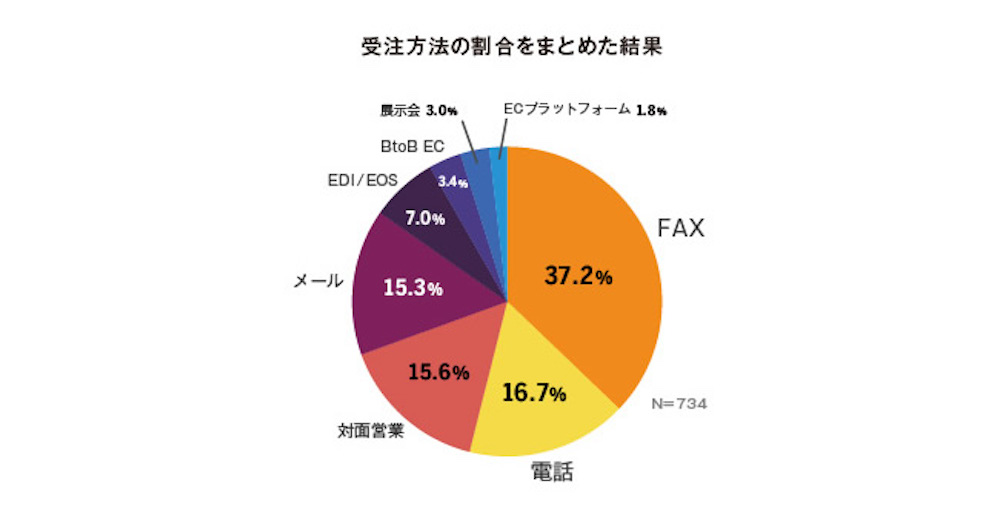

受注方法の割合については、FAXが37.2%で最も多く、次に電話(16.7%)、対面営業(15.6%)、メール(15.3%)と続いています。

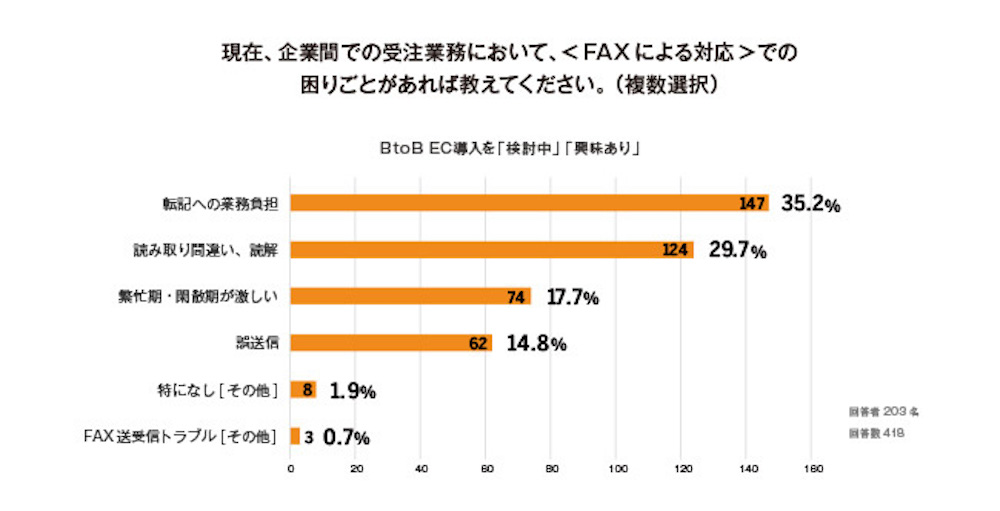

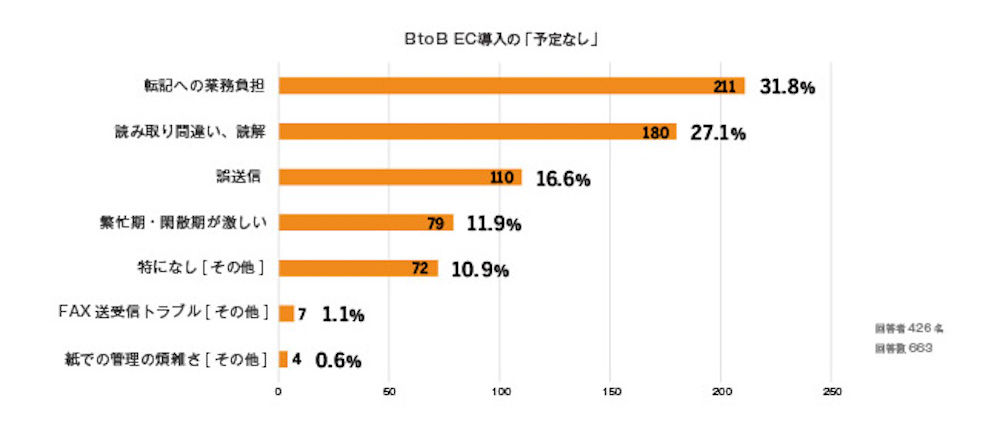

最も割合の多い「FAXによる対応」での対応による困りごとについて聞くと、BtoB EC導入を検討している企業も予定のない企業もともに「転記への業務負担」がで最も多く、次に「読み取り間違い、誤解」が続きました。

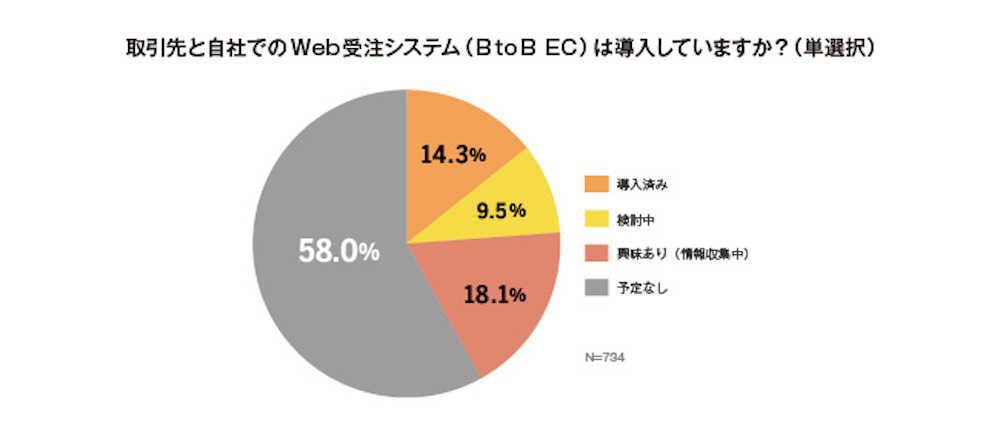

Web受注システムの導入予定は半数以上の企業でナシ

次にWeb受注システムの導入率について調査しました。取引先と自社でWeb受注システム(BtoB EC)を導入しているか聞いた結果、「予定なしが」半数以上の結果となりました。導入済みの企業は14.3%と、まだまだ導入率は少ないようです。

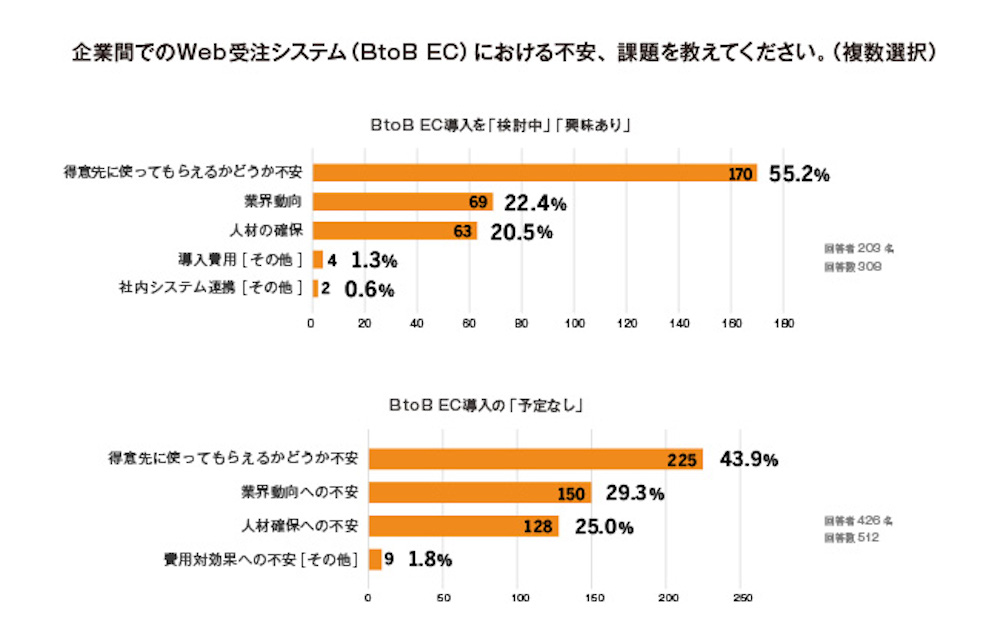

続けて企業間でのWeb受注システムにおける不安、課題を聞いた結果、導入予定あり・なしい関わらず「得意先に使ってもらえるか」と回答した人が最も多くなりました。導入予定あり・興味ありと回答した人は半数以上が「得意先に使ってもらえるか」を不安視しているようです。

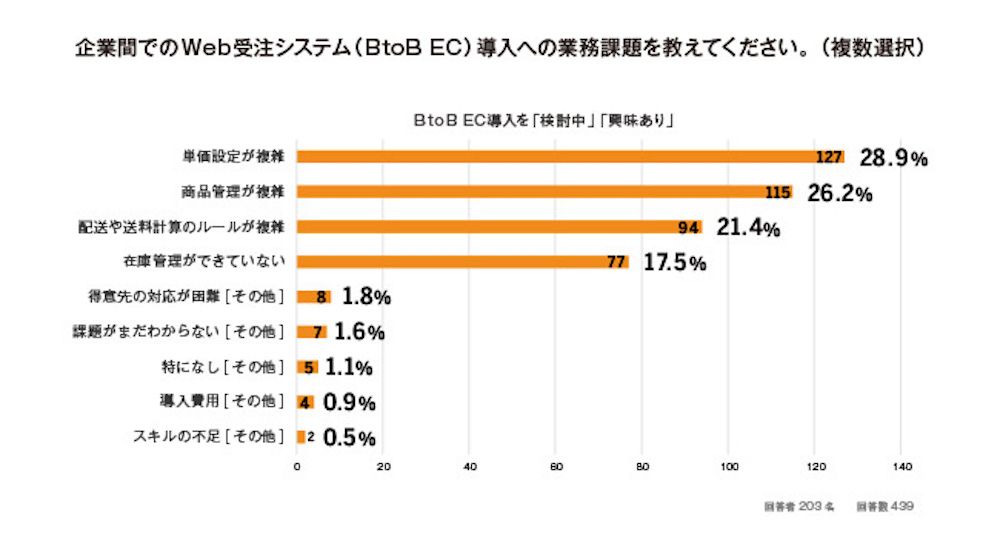

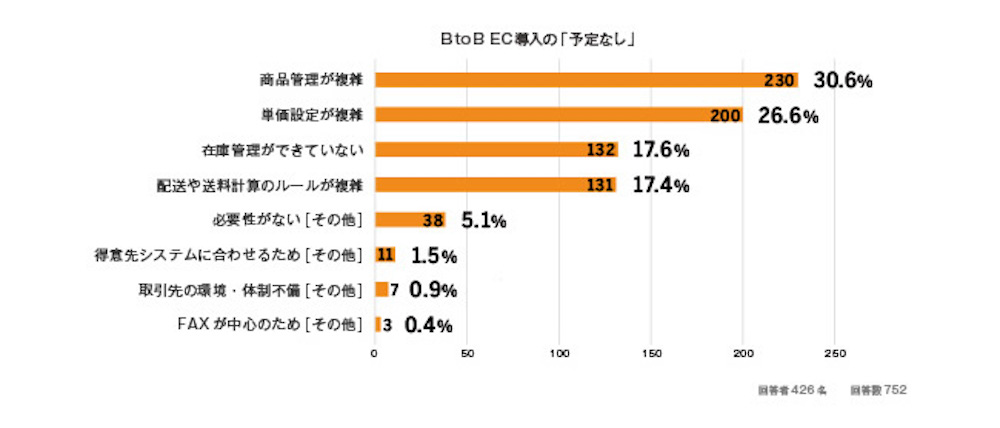

業務課題について質問したところ、導入を「検討中」「興味あり」の企業は「単価設定が複雑」「商品管理が複雑」などに課題を抱えていることがわかりました。

導入予定なしの企業では、「商品管理が煩雑」が最も多くなっています。

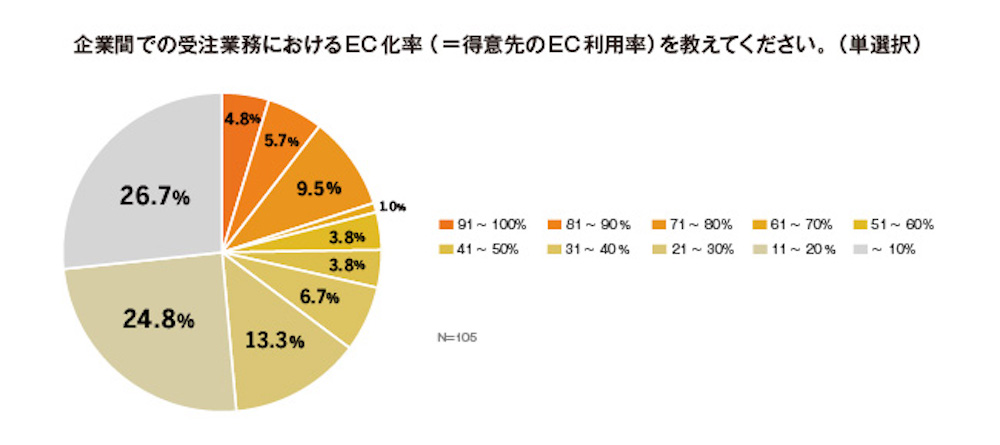

4社に1社は得意先の50%以上がECを利用

企業間での受注業務におけるEC化率(得意先のEC利用率)について尋ねた結果、50%以上の企業の合計は4社に1社ほどであることが判明しました。一方で、20%以下の企業も約半数と企業によって差があることがわかります。

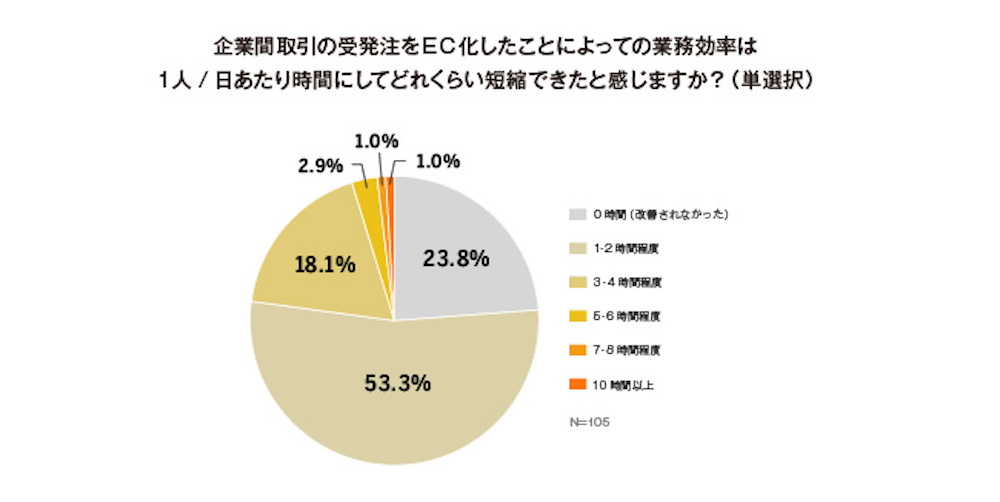

「企業間取引をECしたことによってどの程度業務効率が上がったか」については、約8割が「1〜2時間程度」と回答しました。

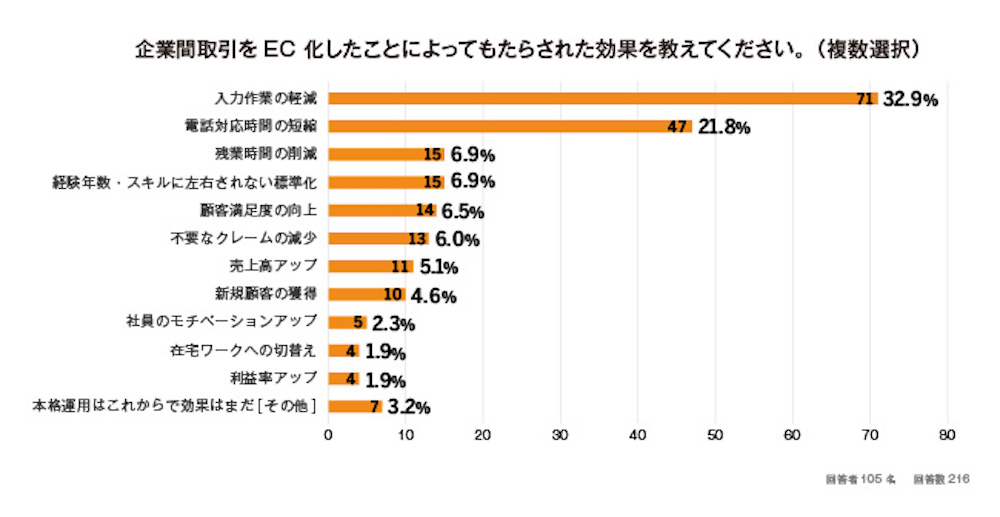

具体的な効果については「入力作業の軽減」が最も多く、次に「電話対応時間の短縮」「残業時間の削減」「経験年数・スキルに左右されない標準化」と続いています。

調査概要

調査対象 : アイルの顧客を中心とした、関東・関西・東海地域の製造業・卸業・商社企業

調査期間 : 2020年9月16日~10月20日

調査方法 : Webアンケート

回答数 : 712社/734人

プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000027651.html

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}