【中小企業向け】知っておきべき助成金情報を総まとめ!

BizHint 編集部

2019年3月15日(金)掲載

BizHint 編集部

2019年3月15日(金)掲載

企業に対する助成金は、概ね一定の要件を満たせば支給されるものであり、中小企業にとっては積極的に活用すべきです。そのためには、どのような助成金があるのかを知っておく必要があります。本記事では、中小企業にとって比較的利用しやすい厚生労働省の雇用関係助成金についてご紹介します。

中小企業にとっての助成金とは

中小企業にとって、日々問題となるのが事業資金の確保です。銀行からの融資やその他、様々な資金調達の方法がありますが、当然ながら返済を伴うものです。

その点、国の助成金は一定の要件を満たせば、受け取ることができかつ、返済する必要もありません。中小企業は、この助成金制度をうまく活用することで、一定の資金を確保することができます。

厚生労働省の助成金

中小企業にとって、申請しやすい助成金と言えば、厚生労働省の雇用関係助成金が挙げられます。「雇用関係」とひと括りにしていますが、雇用の促進や従業員の待遇改善などを目的とした様々な助成金があります。

各助成金の具体的な内容はこのあと説明しますが、例えば、有期契約従業員の正社員への転換や定年の引上げなど、現状、会社として求められている取り組みがそのまま支給対象になっているものが多いと言えます。

中小企業の定義

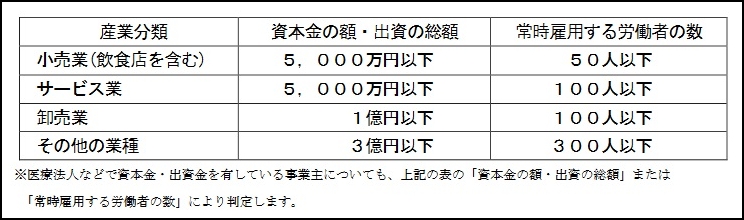

厚生労働省の雇用関係助成金には、助成の内容が「中小企業」と「中小企業以外」とで異なるものがあります。

助成金上の整理では、「中小企業」とは次の表とおり定義されており、産業別に「資本金の額・出資の総額」または「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が「中小企業」に該当することになります。

補助金との違い

助成金と似たもので「補助金」があります。これは、主に産業の復興や技術開発などのテーマが決められていて、一定の期間公募されているものに応募し、採択されれば交付されるものです。助成金のように随時申請することができ、一定の要件を満たせば支給されるものではありません。

企業向けの補助金は、主に経済産業省(中小企業庁含む)や各自治体などで公募されていますが、このあと説明する厚生労働省の雇用関係助成金と比べれば、ややハードルは高いと言えます。

【参考】中小企業庁:補助金等公募案内

従業員の雇い入れに関する助成金

それでは、厚生労働省の雇用関係助成金について、主なものをご紹介していきます。

まずは、従業員の雇い入れに関する助成金です。学校を卒業後、就職できていない者や、高齢者など一般的に就職することが難しい者を雇い入れた場合には、次の助成金が支給されます。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)とは、ハローワークなどの紹介により、学校卒業後3年以内で、安定した職業に就いていない者などを雇用した場合に支給されるものです。

主な支給要件

対象となる労働者については、 トライアル雇用を希望している、次のいずれかの要件を満たす者である必要 があります。

- 就労経験のない職業に就くことを希望している

- 学校卒業後3年以内で、安定した職業に就いていない

- 過去2年以内に2回以上、離職や転職を繰り返している

- 離職している期間が1年を超えている

- 妊娠や出産、育児を理由に離職し、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている

- 生活保護受給者や母子家庭の母、父子家庭の父などの特別な配慮を要する者である

雇い入れ側としては、 次の要件をすべて満たす必要 があります。

- 事前にトライアル雇用求人をハローワークや地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、それらの紹介により雇い入れること

- 原則3ヶ月間のトライアル雇用期間を設けること

- トライアル雇用期間について、雇用保険被保険者としての資格取得の届出を行っていること

支給額

対象者1人あたり :月額4万円(最長3か月間)

※ただし、対象者が母子家庭の母や父子家庭の父である場合の月額は5万円

なお、上記の月額については、実際に就労した日数が一定割合に満たなければ減額されますし、最長3か月の支給期間についても、その間に正社員になったり退社した場合には、その時点までの支給になります。

その他詳細や申請方法などについては、以下のページよりご確認ください。

【参考】厚生労働省:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)とは、ハローワークなどの紹介により、就職が困難な障害者を雇用した場合に支給されるものです。

主な支給要件

対象となる労働者については、 障害者トライアル雇用を希望している、次のいずれかの要件を満たす者である必要 があります。

- 就労経験のない職業に就くことを希望している

- 過去2年以内に2回以上、離職や転職を繰り返している

- 離職している期間が6か月を超えている

- 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者である

雇い入れ側としては、 次の要件をすべて満たす必要 があります。

- 事前に障害者トライアル雇用求人をハローワークや地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、それらの紹介により雇い入れること

- 原則3ヶ月間の障害者トライアル雇用期間を設けること

- 障害者トライアル雇用の期間について、雇用保険被保険者としての資格取得の届出を行っていること

支給額

対象者1人あたり:月額4万円(最長3か月間)

※ただし、対象者が精神障害者である場合は、最長6か月間の支給。前半3か月間:月額8万円/後半3か月間:月額4万円

なお、「一般トライアルコース」と同様に、一定の就労日数、期間に満たなければ、上記の支給額は減額され、支給期間も短縮されます。

その他詳細や申請方法などについては、以下のページよりご確認ください。

【参考】厚生労働省:障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは、ハローワークなどの紹介により、高齢者や障害者、母子家庭の母、父子家庭の父などの就職困難者を雇用した場合に支給されるものです。

上記のトライアル雇用助成金と違ってトライアル雇用期間はありません。

主な支給要件

対象となる労働者については、雇い入れ時点で65歳未満であり、 次のいずれかに該当する者である必要 があります。

- 60歳以上の者

- 身体障害者、知的障害者、精神障害者

- 母子家庭の母、父子家庭の父 など

雇い入れ側としては、 次の要件をすべて満たす必要 があります。

- 対象労働者をハローワークや地方運輸局、職業紹介事業者の紹介により雇い入れること

- 雇用保険被保険者として雇い入れること

- 継続して雇用することが確実であると認められること

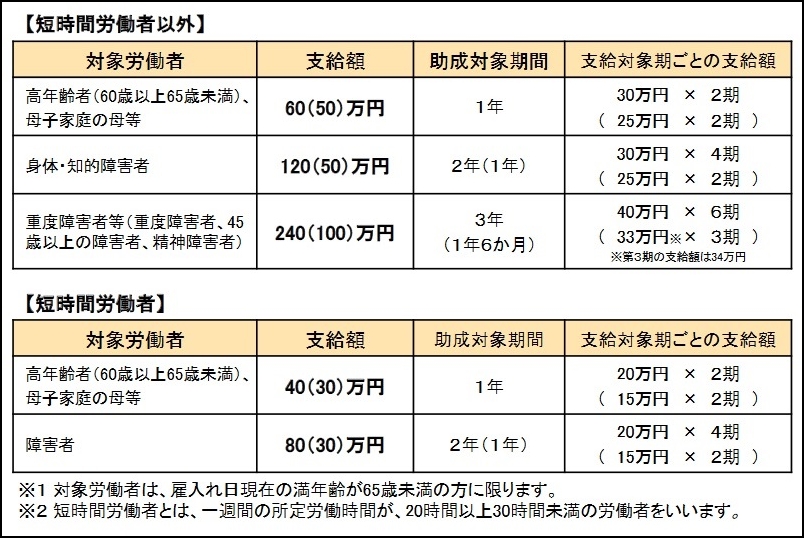

支給額

支給額は下記の表のとおりになります。

※( )内は、中小企業以外(いわゆる大企業)に対する支給額、助成対象期間です。

【出典】厚生労働省:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)のご案内

その他詳細や申請方法などについては、以下のページよりご確認ください。

【参考】厚生労働省:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

一般的な雇用環境の改善に関する助成金

有期契約労働者から無期雇用労働者(正社員)への転換や、評価・処遇制度を整備するなど、雇用環境を改善した場合には、次の助成金が支給されます。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは、有期契約労働者から正社員に転換した場合などに支給されるもので、中小企業や起業したばかりの会社でよく活用されています。

このコースでは、有期契約労働者から無期雇用労働者(無期雇用ではあるものの待遇などが正社員とは異なる者)への転換や、無期雇用労働者から正社員への転換も支給対象になりますが、ここでは、有期契約労働者から正社員に転換した場合について説明します。

主な支給要件

対象となる労働者については、 正社員雇用を前提として雇い入れられた者ではなくかつ、次のいずれかの要件を満たす契約社員や派遣労働者、パート・アルバイトなどの有期契約労働者である必要 があります。

- 雇用期間が通算6か月以上、3年以内の有期契約労働者

- 事業主が実施した有期実習型訓練を受講かつ修了した、雇用期間が3年以内の有期契約労働者

※有期実習型訓練…後述する「人材開発支援助成金」内の「特別育成訓練コース」によるもの - 6か月以上継続して派遣先の同一組織における業務に従事し、派遣元における有期契約労働者としての雇用期間が3年以内の派遣労働者

対象となる事業主としては、 次の要件をすべて満たす必要 があります。

- 有期契約労働者を正社員に転換する制度について、就業規則に規定、または、労働協約を締結していること

- 正社員に転換した労働者を6か月以上継続して雇用し、その6か月分の賃金を支給していること

- 正社員に転換後6か月間の賃金が、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させていること

支給額

有期契約労働者から正社員への転換 :中小企業では1人あたり57万円

※1年度1事業所あたり20人まで申請可能

なお、助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて6%以上伸びているなどの「生産性要件」(以降、単に「生産性要件」とします)を満たしていれば、1人あたり72万円に増額になります。

また、 次に該当する場合には、さらに下記の額が加算 されます。

-

有期契約労働者が、母子家庭の母または父子家庭の父である場合:1人あたり9万5千円

(生産性要件を満たしていれば1人あたり12万円) -

有期契約労働者が、派遣労働者であり、派遣先で直接雇用する場合:1人あたり28万5千円

(生産性要件を満たしていれば1人あたり36万円)

その他詳細や申請方法などについては、以下のページよりご確認ください。

【参考】厚生労働省:キャリアアップ助成金

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)とは、従業員の職場定着を促進させることを目的としたもので、新たな雇用管理制度(評価・処遇制度など)を導入、実施した場合に支給されるものです。

主な支給要件

すべての正社員を対象として、次の1から5に該当する制度を1つ以上新たに導入する必要があります。(既に導入しているものは該当になりません)

-

評価・処遇制度

人事評価制度や賃金制度(退職金や賞与制度を含む)、各種手当支給制度など -

研修制度

管理職研修や新任担当者研修、新入社員研修などを実施する制度 -

健康づくり制度

各種がん検診、歯周疾患検診など、法定以外の検診を実施する制度 -

メンター制度

直属の上司とは別に先輩が後輩をサポートする制度 -

短時間正社員制度

新たに雇い入れる労働者または雇用している労働者を短時間正社員とする制度(こちらは保育事業主のみが対象)

さらに、上記の制度を導入・実施した結果、申請書を提出する前よりも離職率が一定率以上低下していなければならない(雇用保険被保険者の人数によって目標値が定められている)などの要件もあります。

支給額

上記の制度を導入、実施した結果、離職率の低下が図られた場合の「目標達成助成」:57万円

(生産性要件を満たしていれば72万円)

その他詳細や申請方法などについては、以下のページよりご確認ください。

【参考】厚生労働省:人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)

高齢者の雇用環境の改善に関する助成金(65歳超雇用推進助成金)

生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境整備、また、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合には、「 65歳超雇用推進助成金 」というものが支給されます。

ここでは、この助成金のうち、「 65歳超継続雇用促進コース 」と「 高年齢者無期雇用転換コース 」について説明します。

65歳超継続雇用促進コース

65歳超継続雇用促進コースでは、65歳以上への定年引上げなどを行った場合に助成金が支給されます。

主な支給要件

就業規則の改正または労働協約の締結により、 次のいずれかを実施する必要 があります。

- 65歳以上への定年引上げ

- 定年の定めの廃止

- 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

そのほか、助成金の支給申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いることや、就業規則の改正や労働協約の締結にあたり、社会保険労務士などの専門家に依頼、相談して経費を支出したことなどの要件もあります。

支給額

支給額は、65歳以上への定年引上げなど、導入した制度によって異なり、60歳以上の雇用保険被保険者の数、また、定年や継続雇用年齢の引き上げ幅によって、以下のとおりになっています。

その他詳細や申請方法などについては、以下のページよりご確認ください。

【参考】厚生労働省65歳超雇用推進助成金

【参考】独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構:65歳超継続雇用促進コース(平成30年4月以降の申請分)

高年齢者無期雇用転換コース

高年齢者無期雇用転換コースでは、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた場合に、助成金が支給されます。

主な支給要件

次のいずれの要件も満たしている必要 があります。

- 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度について、就業規則に規定または労働協約を締結していること

- 就業規則の規定または労働協約の締結内容に基づいて、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること

- 無期雇用労働者に転換した者を、転換後6カ月以上の期間、継続して雇用し、転換後6カ月分の賃金を支給すること

支給額

対象労働者1人につき48万円 (生産性要件を満たしていれば60万円)

※1年度1事業所あたり10人まで申請可能

その他詳細や申請方法などについては、以下のページよりご確認ください。

【参考】厚生労働省:65歳超雇用推進助成金

【参考】独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機:65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)平成30年4月申請以降分

育児・介護支援に関する助成金(両立支援等助成金)

育児休業や介護休業の取得を推進し、休業後は職場に復帰させるなどの雇用環境の整備を行った場合には、「両立支援等助成金」というものが支給されます。

ここでは、この助成金のうち、「育児休業等支援コース」、「出生時両立支援コース」および「介護離職防止支援コース」について説明します。

育児休業等支援コース

育児休業等支援コースでは、「育休復帰支援プラン」というものを作成し、そのプランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業に助成金が支給されます。(大企業は申請できません。)

主な支給要件

まず、「一般事業主行動計画*」を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること、また、その内容を自社のホームページや厚生労働省のウェブサイト(公益財団法人21世紀職業財団が運理する「両立支援のひろば」)などで公表したうえ、労働者に周知していることが必要です。

*一般事業主行動計画…従業員の仕事と子育ての両立を図る取り組みについての計画や目標、対策、実施時期などを定めるもの。従業員101人以上の企業に策定・届出が義務付けられている

そのうえで、育児休業取得時と職場復帰時のそれぞれについて、次のとおり支給要件が定められています。

1. 育児休業取得時

- 対象者の休業までの働き方、引き継ぎのスケジュール、復帰後の働き方などについて、 上司または人事担当者と面談を実施したうえで、その結果を記録すること

- 「育休復帰支援プラン」を作成すること

- 「育休復帰支援プラン」に基づき、対象者の育児休業開始日までに業務の引き継ぎを実施すること

- 対象者に3ヶ月以上の育児休業を取得させること(産後休業を取得する場合は産後休業を含めて3ヶ月以上)

2. 職場復帰時

- 対象者(上記「育児休業取得時」の支給対象となった者。以下同じ。)の休業中に育休復帰支援プラン」に基づき、職場の情報・資料の提供を実施すること

- 対象者の職場復帰前と職場復帰後に、上司または人事担当者が面談を実施し、その結果を記録すること

- 対象者を原則として原職に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること

支給額

支給額は、育児休業取得時と職場復帰時とで別に整理されており、下記のとおりになります。

1. 育児休業取得時:28万5千円 (生産性要件を満たしていれば36万円)

※1企業あたり、無期雇用労働者1人、有期契約労働者1人の計2人まで申請可能

2. 職場復帰時:28万5千円 (生産性要件を満たしていれば36万円)

※育児休業取得者の代替要員を雇い入れず、同じ職場などの従業員が業務を代わりに行うなど一定の要件を満たす場合には、「職場支援加算」として19万円(生産性要件を満たしていれば24万円)が加算される

上記の支給とは別に、育児休業取得者の代替要員を雇い入れ、育児休業取得者を復帰させた場合など一定の要件を満たす場合や、育児休業からの復帰後、仕事と育児の両立が困難な時期にある労働者のために、法律を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用の補助制度を導入した場合には、さらに一定の額が支給されます。

その他詳細や申請方法などについては、以下のページよりご確認ください。

【参考】厚生労働省:両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

出生時両立支援コース

出生時両立支援コースは、男性労働者が育児休業や育児を目的とした休暇を取得しやすい職場づくりに取り組み、実際に、男性労働者に育児休業や育児目的休暇を取得させた場合に助成金が支給されます。

主な支給要件

育児休業等支援コースと同様に、まず、「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること、また、その内容を厚生労働省のウェブサイトなどで公表し、労働者に周知していることが必要です。

そのうえで、男性労働者の育児休業取得と、育児目的休暇の導入・利用のそれぞれについて、次のとおり支給要件が定められています。

1. 男性労働者の育児休業取得

- 子が生まれた男性に対して管理職が育児休業取得の勧奨を行うなど、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場づくりのための取り組みを行うこと

- 男性労働者が子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得すること

2. 育児目的休暇の導入・利用

- 子の出生前後に、育児や配偶者の出産支援のために取得できる休暇制度を導入すること

- 育児休業と同様に管理職が育児目的休暇取得の勧奨を行うなど、男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場づくりのための取り組みを行うこと

- 導入した育児目的休暇制度を、男性労働者が子の出生前6週間または出生後8週間以内に合計して5日以上取得すること

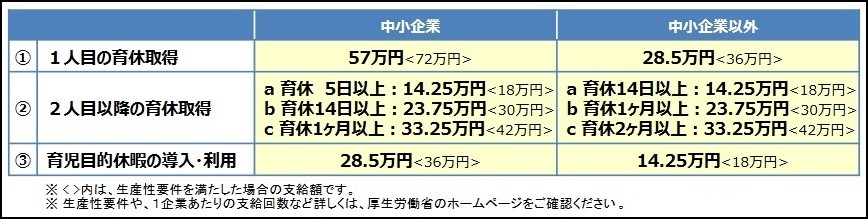

支給額

支給額は、育児休業取得と育児目的休暇の導入・利用とで別に整理されており、下記のとおりになります。

【両立支援等助成金(出生時両立支援コース)の支給額】

その他詳細や申請方法などについては、以下のページよりご確認ください。

介護離職防止支援コース

介護離職防止支援コースは、「介護支援プラン」というものを作成し、そのプランに沿って労働者に介護休業を取得、職場復帰させたり、介護のための勤務制限制度の利用を円滑にするための取り組みを行った場合などに、助成金が支給されます。

主な支給要件

支給要件については、介護休業と介護制度(勤務制限制度)のそれぞれについて、次のとおり定められています。

1. 介護休業

- 従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握や、制度の見直し、また、介護に直面する前や直面した従業員への支援など、指定されている職場環境整備の取り組みを実施すること

- 介護休業の取得などについて「介護支援プラン」により支援する旨を、就業規則に規定し、周知すること

- 介護に直面した労働者との面談を実施し、介護の状況や今後の働き方についての希望などを確認のうえ、「介護支援プラン」を作成・導入すること -「介護支援プラン」に沿って、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に連続2週間以上(分割利用時は合計14日以上)の介護休業を取得させること

- 原職に復帰後1ヶ月以内に、今後の働き方などについてのフォロー面談を実施すること

2. 介護制度(勤務制限制度)

- 「介護支援プラン」に沿って業務体制の検討を行い、対象労働者に、勤務制限制度を連続6週間以上(分割利用時は合計42日以上)利用させること

※勤務制限制度…所定外労働の制限制度、時差出勤制度など - 連続6週間(分割利用時は合計42日)の制度利用後、対象労働者に対して今後の働き方などについてのフォロー面談を実施すること

支給額

支給額は、介護休業と介護制度(勤務制限制度)とで別に整理されています。

1. 介護休業 :中小企業であれば57万円 (生産性要件を満たしていれば72万円)

2. 介護制度(勤務制限制度):中小企業であれば28万5千円 (生産性要件を満たしていれば36万円)

その他詳細や申請方法などについては、以下のページよりご確認ください。

【参考】厚生労働省:両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)

従業員の能力開発に関する助成金(人材開発支援助成金)

従業員のキャリア形成を促進するため、職業訓練を実施したり、有給扱いで教育訓練を受けさせるような制度を導入した場合には、「人材開発支援助成金」というものが支給されます。

ここでは、この助成金のうち、「特定訓練コース」、「一般訓練コース」および「教育訓練休暇付与コース」について説明します。

特定訓練コース

特定訓練コースは、労働生産性の向上に資する訓練や若年者に対する訓練、また、OJT(職場内訓練)とOff-JT(職場外訓練)を組み合わせた訓練など、効果が高い訓練を実施した場合に、助成金が支給されます。

主な支給要件

対象となる訓練の要件は下記のとおりです。

- 原則として、Off-JTであること(雇い入れの際に行う訓練については、OJTとの組み合わせもあり)

- 原則として、訓練時間が10時間以上であること(海外の教育訓練施設等で実施する訓練は30時間以上)

- 職業能力開発促進センターや職業能力開発大学校などで実施される指定された訓練、または、事業主自らが企画・実施する訓練であること。ただし、職務に直接関連しない訓練は対象にならない

支給額

助成金の支給は、Off-JTの場合の訓練時間中の賃金を助成する「賃金助成」、社外講師への謝金や手当、施設や設備の借上費などの一部を助成する「経費助成」、OJTとして実施したことの助成である「実施助成」の3つに分かれます。

それぞれの支給額は、下記のとおりです。

-

Off-JTの賃金助成

1人1時間当たり760円 (生産性要件を満たしていれば960円) -

Off-JTの経費助成

経費の45% (生産性要件を満たしていれば60%) -

OJTの実施助成

1人1時間当たり665円 (生産性要件を満たしていれば840円)

なお、上記の支給額については、対象となる訓練時間数によって一定の上限があります。

その他詳細や申請方法などについては、以下のページよりご確認ください。

【参考】人材開発支援助成金 (特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース) のご案内/厚生労働省

一般訓練コース

一般訓練コースでは、上記の特定訓練コース以外の訓練を事業主などが実施する場合に助成金が支給されます。

主な支給要件

対象となる訓練の要件は下記のとおりです。

- Off-JTであること

- 事業主自らが企画・実施する訓練、または、教育訓練機関が実施する訓練であること。 ただし、職務に直接関連しない訓練は対象にならない

- 実訓練時間が20時間以上であること

- 従業員に定期的なキャリアコンサルティングの機会を与える「セルフ・キャリアドック制度」を導入すること

支給額

一般訓練コースでは、Off-JTの場合の「賃金助成」と「経費助成」のみになりますが、支給額は下記のとおりです。

-

Off-JTの賃金助成

1人1時間当たり380円 (生産性要件を満たしていれば480円) -

Off-JTの経費助成

経費の30% (生産性要件を満たしていれば45%)

なお、上記の支給額については、対象となる訓練時間数によって一定の上限があります。

その他詳細や申請方法などについては、以下のページよりご確認ください。

【参考】厚生労働省:人材開発支援助成金 (特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース) のご案内

教育訓練休暇付与コース

教育訓練休暇付与コースは、有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた場合に助成金が支給されます。

主な支給要件

対象となる有給教育訓練休暇制度の主な要件は下記のとおりです。

- 3年間に5日以上の取得が可能な制度であり、全ての労働者(非正規等を含む)が利用できるものであること

- 制度については、就業規則に規定、周知し、労働基準監督署へ届け出ていること

- 制度の導入から1年ごとの期間内に1人以上、当該休暇を付与すること

- 労働者が業務命令でなく、自発的に受講する教育訓練であること

- 教育訓練休暇中に受講する教育訓練は事業主以外が行うものであること

支給額

教制度を導入したことに対する助成である 「導入助成」のみ30万円 (生産性要件を満たしていれば36万円)

その他詳細や申請方法などについては、以下のページよりご確認ください。

【参考】厚生労働省:人材開発支援助成金 (特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース) のご案内

助成金のメリット・デメリット

これまでに説明した助成金は、要件さえ満たせば、支給されるものであるため、会社としてもメリットは多いですが、実際に助成金が支給されるまでにはかなりの時間がかかるなどのデメリットもあります。

最後に助成金を申請、受給するにあたってのメリット、デメリットをまとめました。

メリット

メリットとしては次のようなものが挙げられます。

- 支給要件を満たし、申請書にも不備がなければ、必ず支給される

- 借金ではないため、返済する必要がない

- 今回、説明した雇用関係助成金であれば、従業員の待遇や雇用環境の改善などを対象としているものであるため、申請することがそのまま会社や従業員のためになる

- 多くの助成金は一定の申請期間が設けられているわけではないため、随時申請することができる

デメリット

デメリットとしては次のようなものが挙げられます。

- 多くの助成金は支給対象となる取り組み前に計画書などを提出し、導入後に支給申請をする流れであるため、助成金の受け取りまでにはかなりの時間がかかる

- 毎年、いくつかの助成金が廃止、統合され、支給要件も変更されるなど、わかりづらい

- 申請にあたっては、就業規則を変更しなければならないことが多く、自社内に一定の知識がある者がいなければ、社会保険労務士などの専門家に依頼しなければなず、コストがかかる

まとめ

- 国の企業に対する助成金は、一定の要件を満たせば支給されるものであるため、中小企業にとっては積極的に活用すべきものです。

- そもそもどのような助成金があるのかを知らなければ、申請することもできないため、各助成金情報は把握しておくべきです。(毎年、廃止や統合などがあるため、常に確認が必要)

- 申請する助成金を決めるにあたっては、まず正社員化を進め、次に待遇改善を実施するなど、いまの会社の状況に見合ったものから段階的に申請する方が効果的です。

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}