連載:第12回 組織改革 その根幹

“成長のボトルネック”は社長自身だった。超トップダウンから自律型組織への転換でV字回復

BizHint 編集部

2025年9月16日(火)掲載

BizHint 編集部

2025年9月16日(火)掲載

トップと社員が一丸となり「自律型組織」を追求している企業が福井県にあります。それが、株式会社ザカモアです。2019年、社長就任以来初の赤字という危機に瀕し、代表の西村拓朗さんはトップダウン経営からの決別を決意。指示なし・役職なし・評価なし——すべてを手放すことで組織を変革し、見事V字回復を果たします。意思決定に社長は全く関与しない、年収は社員自身が決める、業績を伸ばしすぎない…そんな同社の経営の根幹にあるものとは一体?そして、西村さんが語る「自律型組織における社長の唯一の責務」とは?詳しく伺います。

トップダウンでうまくいっていたはずなのに…初の赤字に絶望

――貴社は「指示なし・役職なし・評価なし」という、社員の“自律”を追求する形で成長を続けていらっしゃいますね。

西村拓朗さん(以下、西村): そうですね。2020年にトップダウン経営から脱却し、5年が経ちました。私がやったことを突き詰めると、「トップダウンの否定」だったと思います。「トップダウンではこうするべきだ」ということをどんどんやめていった結果、今の自律型組織が出来上がりました。

――なぜ「トップダウンの否定」をされてきたのでしょうか?

西村: それが当社にとっての生き残る道だったからです。

当社は、曽祖父が創業した老舗靴販売店「西村靴店」が前身で、1989年に法人化。2012年に株式会社ザカモアに社名変更。現在は靴のインターネット販売を行っています。

私は2012年から代表を務めているのですが、会社をより成長させるべく、2015年からトップダウン経営を実践してきました。社長が「やる・やらない」を明確に示し、社員は実行に集中することで、スピードと一体感を生み出します。ボールペン1本買うのも社長の承認が必要なほど、厳格な管理体制を築いていました。売上は順調に伸び、組織も拡大したのですが、利益が伸び悩んでいました。そして少しずつ経営は悪化し、2019年7月期には社長就任以来初の赤字に…。

4年間必死に組織改革をして、規律正しく、モチベーションの高い社員ばかりだったのに赤字。今振り返ると理由は明白で、過剰な人材投資、研修費用、管理コストの増大。管理するための仕組みを作り、その仕組みを運用するためにまた人を雇う。完全に悪循環でした。しかし、当時はなぜこんなにも経営が悪化したのか全くわからず、ただただ絶望していました。

半年ほど悩みに悩み、たどり着いた答えが、トップダウンで業績が出ないのは、結局トップの器が小さいから。「ボトルネックは私自身なのではないか」ということ。であれば、トップである自分がいなくなればうまくいくのでは…と思ったんです。正直、認めたくない気持ちはありましたよ。経営者としての自分を否定することになるのですから。

しかしそれからすぐに、それが確信に変わる出来事がありました。成長のボトルネックは間違いなく私自身だったと納得せざるを得なかったですし、当社が今の組織に変わる起点になったとも言えます。

――一体何があったのでしょうか?

西村:トップダウンをやめてからたった3か月後の2020年3月、続いていた月次の赤字が黒字化してしまったんです。その後も利益がぐんぐん伸びていき、2020年7月期には大幅黒字でV字回復を達成しました。

これは、コロナの影響で外出が規制されたことにより、ネット通販の需要が高まったという外的要因もあります。そんな中でも、社員たちは誰一人欠けることなく、自分たちで考え動いてくれたことで、仕事はパンクすることなく回り、大きな利益に結びついたのです。

この結果をみて、ショックだったのと同時に、「自分のトップダウンが間違っていた」と納得せざるを得ませんでした。よくよく考えたら、トップがいないのに業績を上げてくれる組織って一番強くないですか?そこから、トップダウンと真逆の組織を追求していった結果、今の組織が出来上がったというわけです。

「いい顔 いい人 いい会社」という理念のもと、顔の見えるネットの靴屋「靴のニシムラ」をはじめとしたオンラインショップを運営。従業員数は現在16名(2025年7月時点)

「いい顔 いい人 いい会社」という理念のもと、顔の見えるネットの靴屋「靴のニシムラ」をはじめとしたオンラインショップを運営。従業員数は現在16名(2025年7月時点)

「今日からトップダウンをやめます」衝撃宣言から半年後、驚異のV字回復

西村: 振り返ると、ザカモアの社名は、アメリカのオンライン靴小売企業「ザッポス」のような企業になりたいという思いからつけたんです。ザッポス社は、従業員の幸せが顧客の幸せにつながり、最終的には会社の成長を生むという考えで、役職や上下関係に縛られない働き方を追求していました。そんな自律型組織に憧れて勉強もたくさんしました。しかし自社を経営していく途中でそれを諦め、トップダウン経営にシフトしたという経緯があります。

このままだといつか会社は潰れてしまう。であれば、ボトルネックである自分がいなくなってトップダウンを脱却し、一度は諦めた「自律型組織」をもう一度目指してみてもいいのでは…そう考えたのが、2019年の大晦日のことでした。

そして、2020年1月の仕事始め。全社員を集め、「今日をもってトップダウン経営をやめます。私に何かを決めてくださいと言ったり、指示命令を求めたりしないでください。相談も受け付けません。今日から自分たちで考えて動いてください」と、トップとして最後の指示を出しました。

――社員の反応はいかがでしたか?

西村: 「何を言っているのかよくわからない…」という感じでしたね。年末までずっとトップダウンでやってきたのに、年が明けたら急に方針転換してきたわけです。とはいえ、それまでも方針を急に変えることは何度もあったため、「また何か言っている」「どうせすぐ元に戻るだろう…」とも考えていたのではないでしょうか。

――その後、どのような行動を取られたのでしょうか?

西村:会社から姿を消しました。自分の性格上、その場にいると絶対に口出ししてしまうから。だから家に引きこもったんです。最初は相談のメールや電話が山ほど来ましたが、「自分で決めて」としか返信しませんでした。

そもそもトップダウン経営の間は、社員に「自分の頭で考えるな」と言い続けてきたんですね。それを急に「自分の頭で考えろ」と言われても、すぐに変われるはずがない。それはわかっていたので、とにかく口出ししないように我慢。時間をかけ待つしかないと思っていました。

西村: 変化を感じるようになったのは、トップダウンをやめる宣言をして3か月ほど経った頃です。社員から連絡が来なくなりました。

後で聞いた話ですが、社員たちは「社長は本当に戻ってこないんだ…」と気づき、今まで私がどんな意思決定をしていたのか棚卸しをして、自分たちだけで意思決定できるよう、役割分担していったそう。

とはいえ、「自分たちで意思決定する」ことは本当に大変だったようです。お金が絡むものはもちろん、人の感情が伴うものもある。うまくいかなかったときのことも考え、意思決定する必要もある。でも「やるしかない」ということで、3か月経ったときに自分たちで決めようとみんなで動き出したと聞いています。

そのあとは先程お話しした通り。社員たちだけで大きな成果を残してくれました。当時社員に公開していたのは、「店舗別の売上」「ザックリした粗利額」「靴の原価」ぐらい。限られた情報の中で、最善を尽くしてくれたのです。

この時期、唯一指示を出したことがあります。それが会社としてのコロナ対応です。さすがに緊急事態だったため、必要な人員だけ出社し、残りは出社を控えるよう指示しました。ただ誰が出社するのかなど、社員同士で決めてもらいました。

――その後、社長は会社に戻られなかったのですか?

西村: 2022年末まではほとんど会社に行きませんでしたね。今は定期的に出社して社員と顔を合わせるようにしています。ただ、出社したとしても、やっていることは社員のお昼ご飯を作ったり、誰かの作業の手伝いをしたり。私が何か意思決定をすることは今もありません。

毎日誰かがお昼ご飯を作り、一緒に食べているそう。取材当日は社員の方が塩焼きそばを作っていた

毎日誰かがお昼ご飯を作り、一緒に食べているそう。取材当日は社員の方が塩焼きそばを作っていた

自律型組織実現のために、ザカモアが“やめた”こと

――やめたのは「指示命令」だけだったのでしょうか?

西村: 同じタイミングでやめる決断をしたのは「評価」ですね。全員が協力し、個人ではなくチームとして最大限の力を発揮できる環境を作りたかったからです。あと部長・課長といった肩書きで呼ぶことをやめて、イングリッシュネームで呼び合うように変えました。私の場合は「社長」ではなく「トニー」と呼んでもらっています。評価の廃止と合わせて、フラットな関係を築き、自由に発言できる雰囲気を醸成するためです。

そこから半年ほど経って「役職」も廃止しました。役職があると、どうしても上の人が引っ張ってくれると思い、下の人が動かなくなる。「自ら考えて行動する」風土の足枷になると考え、一部の反対はありましたが、思い切ってなくしました。役職をなくすと、誰かが必ずリーダーシップを発揮します。ただし上下関係ではなく、「みんなで一緒にこっちに向かっていこう」というやり方になるんですよ。

実際に当社でも、役職をなくしてフラットになったことで、今まで影に隠れていた社員が最前線に出てきて、みんなを巻き込み、素晴らしい力を発揮してくれるようになりました。

あと、「仕組み」や「方針」を極力なくしていきました。これらがあると、ちゃんと運営されているかチェックする管理機能が必要です。その管理がいかに無駄だったかということに気づきました。そして、それらに従えばいいと、自分たちで考えなくなってしまうのです。だから、いかに仕組みや方針をやめられるかということをずっと考え続けています。

そのひとつが「DX」です。

――どういうことでしょうか?

西村: トップダウン経営の際は、とにかく仕組み化だったので、デジタルツールを駆使して業務効率化を推進していました。

ただ、今はそれらの大半のツールの利用をやめています。たとえば、倉庫管理システム。システムを使っていたときは、画面の指示通りに商品をピックアップして、梱包・発送作業を進めれば間違いは起きません。一方で、ツールを使うことにより何も考えなくなっている状態が気になりました。

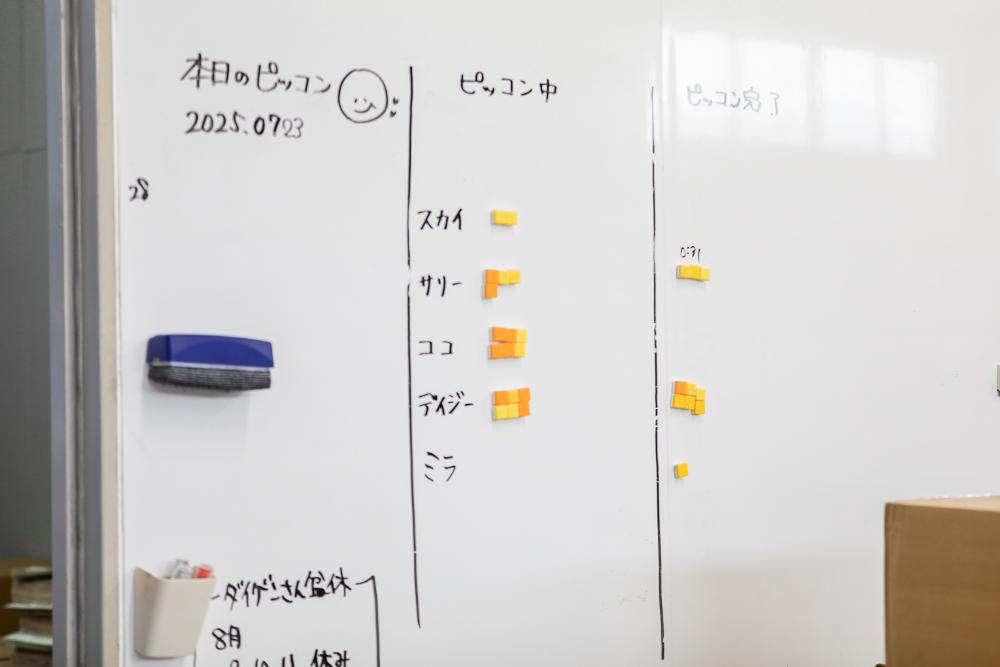

そこで、ホワイトボードや紙を使ったアナログのピッキングリストに戻してみました。確かにミスは起こります。でもミスが起こると、「何が悪かったんだろう」と振り返る。他の人の仕事ぶりをみて、「どうやって仕事してるの?」とコミュニケーションが生まれる。結果的に、みんなが自分の仕事を最適化しようと、常に考えながら働くようになったんです。

西村: 当社の場合、DXの目的は「業務効率化」ではないんです。大事なのは、楽しくやりがいのある場づくり。だからこそ、いくら便利になっても、社員の思考をとめてしまう、働くモチベーションを下げるツールであればやめる決断をします。

一方で、「楽しくやりがいのある場づくり」実現のために必要なツールもあると思っています。たとえば、会計業務や受発注管理、商品管理などは、アナログだと業務が煩雑でストレスもかかるし、人的ミスも多くなり、楽しくない。こういうものはITを活用して徹底的に効率化しています。

大事なのは、何でも効率化ではなく、「デジタル」と「アナログ」をうまく使い分けることと、導入したら使い続けるではなく、より良いものにアップデートしていくことだと思います。

売上の進捗も紙に書いて張り出す仕様に変更。すると、この場で「昨日の売上が下がった理由なんだろう?」「目標達成のためにこうしたほうがいいよね」といった社員同士の会話が生まれ、結果、会議が不要になったそう

売上の進捗も紙に書いて張り出す仕様に変更。すると、この場で「昨日の売上が下がった理由なんだろう?」「目標達成のためにこうしたほうがいいよね」といった社員同士の会話が生まれ、結果、会議が不要になったそう

社員の年収すらも社員自身で決める。独自の賃金制度

――評価をやめたとのことですが、個人や会社の目標はどう設定しているのでしょうか?

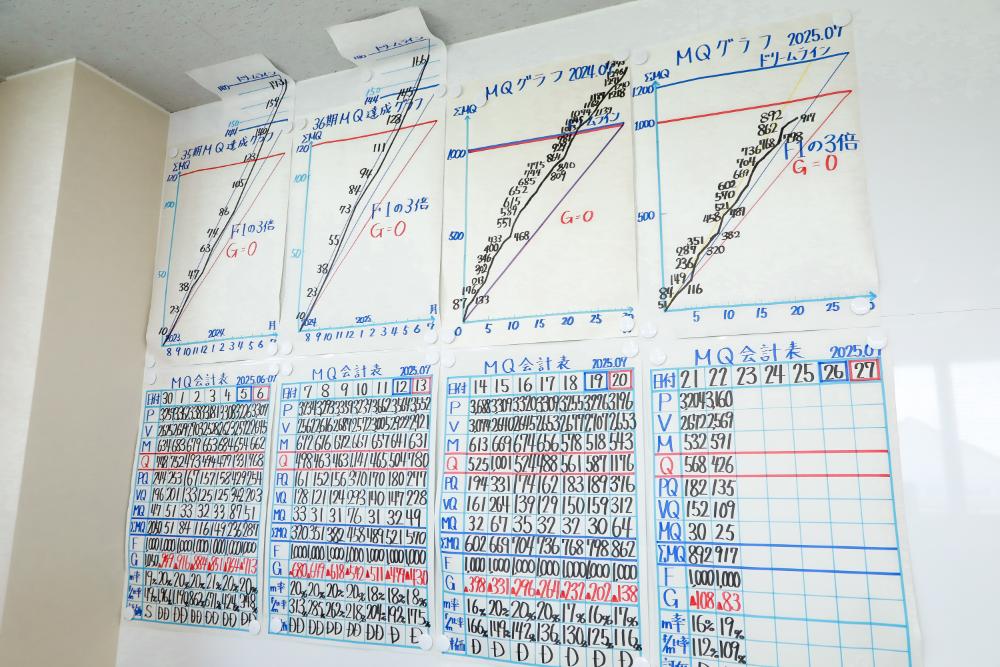

西村: 個人の目標はありません。会社の目標は、全員の年収を足して、その3倍の粗利益額を1年の経営目標として置いています。粗利益額が決まると必要な売上も決まりますし、人件費以外の固定費や経費はほとんど一緒ですから、最終的にいくら利益が残るかも計算できます。

――各社員の年収はどう設定しているのですか?

西村: いろいろと試行錯誤した結果、現在は「年収を社員自ら考え、自分で決めてもらう」という運用にしています。

具体的には、新しい期が始まる前に1人ずつ面談をしています。以前は本当にいきなり全員集めて「さあみんなの年収を2時間で決めよう」とやっていたんですが、さすがに言いにくいですよね。なので今は、「今どう考えてる?いくらにしようと思ってる?」と相談にのっています。

本人が決めたことに対して、私が却下することは一切ありません。「最後は自分で決める」ことを徹底しています。会社の方針としては、「粗利益を稼ぐ」なので、極端な話、年収を3倍上げたいなら、粗利益を3倍稼ぐ覚悟をしてくれればいい。できるかできないかは問いません。1年後に結果は出ますから。

期末にその目標に満たなかった場合は、来年は全員で年収を下げる。逆に上振れした場合は、みんなで上げる。これだけなんですよね。

――個人の成果について評価はしないのですか?

西村: 個人評価も一切しません。当社の仕事は大きく分けると「仕入れ」「販売」「物流」の3つのみなのですが、すべてに意味があって、とても素晴らしい仕事だと思っています。そこに優劣はありません。だから個人がどれだけ業績を上げられたかを評価することはしませんし、私自身がしたくないんです。

この運用を始めて、今2期目を迎えています。1期目(2024年度)はほぼ計画通りの粗利益を上げ、無事に経営目標を達成できたので、2期目(2025年度)はみんなの年収を上げる方向で話し合いができました。

ちなみに1期目は、目標を11か月で達成できそうだったので、決算月である7月は会社指定の夏期休暇と別に、各自交代で夏休みをとってもらったんですよ。社員の企画で「韓国にいこう!」となり、半分ずつに分かれて海外旅行にも行きました。

――経営目標を上回る利益を出そうとは思わなかったんですか?

西村: おっしゃる通り、普通は欲が出ますよね。もっと稼げるのではないかと。でも、その欲を満たすことで、果たして社員が幸せになれるのでしょうか?私は、仕事において一番苦しいのが「もっとやれ」だと思っています。どこまでやればいいのかわからないのが苦しい。だから、目標に上限があったほうがいい。それ以上は頑張らなくていいという上限があるだけで、社員も私自身も心のゆとりができるんです。だから、目標が達成できそうなら休む。これも社員が楽しく働くためのポイントですね。

大事なのは個人の「在り方」

――社員一人ひとりに意思決定がゆだねられている中、判断基準についてはどうされているのですか?

西村: 当社においては、個人の「在り方・思想」が判断基準です。どうありたいのか、どう生きたいのか、どうだったら幸せになるのか、そういった在り方が重要だと考えています。

また、個人の意思決定をサポートするために、具体的に2つの取り組みを行っています。

ひとつめが「環境整備」。仕事をやりやすくする環境を整えることなのですが、私は人生における基本だと思っています。環境整備のポイントは物を捨てること。これは単なる掃除ではなくて、「やめる意思決定の訓練」とも言えるんです。これができるようになると、業務の無駄ややらなくてもいいことを捨てる・やめる意思決定につながり、最終的に仕事の優先順位を自分で決められるようになります。

もうひとつが、ゲームを通じて経営を学ぶ「MG(MQ戦略ゲーム)研修」です。研修の中では社長になりきって、50回以上の意思決定を行い、会社を成長させていきます。経営学と会計学を学びながら、社長として何度も意思決定をしていくうちに、意思決定力が身につき、最終的には人間力が高まっていきます。そして最後には「君はどう生きたいんだ」「どうだったら幸せになるのか」ということを問われます。つまり、個人の「在り方」を深めていくことができるんです。

個性はバラバラだけれど、向かっている方向性は何となく一緒。そういう場を作りたいと思っています。そのために必要なのが、一人ひとりの「在り方」だと考えています。

自律型組織における「社長の責務」

――貴社における「社長の仕事」とは何なのでしょうか?

西村: 私の仕事はひとつのみ、「場づくり」です。

仕組みづくりではなく、社員が自発的に育っていくための場づくり。その場に漂っている雰囲気が大事だと思っています。職場が楽しければみんな自発的に動き出しますし、教えないほうが育っていきます。だからこそ、社員がみんな幸せで、元気で明るい雰囲気の場かどうか。これが最も重要だと確信しています。そして、私はそういう場をどうやって作っていくかをずっと考えています。これが私の仕事であり、責務です。

そのために、実は「口出しをするライン」を決めています。全く口出ししないのは、それはそれで違うなと思ったから。実績の数字が赤字のラインを下回った場合。さらに、目標より上振れしすぎている場合もです。下振れもダメ、上振れもダメということ。ほど良いところに、ちょこんと成果を落とす。この意識が肝心です。

西村: ただ、この方法に再現性はないということをお伝えしたいです。2020年のあのタイミング、コロナ禍という外的要因、そこにいる人たち、様々な条件が重なってうまくいっただけ。

でも、再現性のあることばかり求めていると、苦しくないですか?「どうやったら仕組みができるか」「来年も同じ結果が出るか」。そんなの無理ですよね。環境も変わりますし、人の考え方も変わります。再現性を求めると楽なようで、結果的に疲弊してしまうと感じています。

大切なのは、自分の会社だったらどうするかを必死に考えること。当社のやり方はあくまでひとつの事例なだけなんですよね。「自律型組織を目指したい」と考えている方は、ぜひ自社なりの方法を見つけていただければと思います。ただ、もしかしたら「やめること」「手放すこと」から始めるという発想は、何かのヒントになるかもしれません。

株式会社ザカモア

代表取締役社長 西村 拓朗さん

1987年福井県生まれ。1930年に曽祖父が創業した家業の老舗靴販売店「西村靴店」を継ぎ、大学在学中からインターネット販売を開始。2008年にネット通販を本格的にスタート。2012年に代表取締役に就任し、株式会社ザカモアに社名変更。「心理的安全性AWARD」2022・2023 2年連続SILVER RING受賞。第9回ホワイト企業大賞「特別賞 人生の在り方追求賞」受賞。

(取材・文:櫛田 優子 撮影:堀田 麻衣(Tryangle-photo))

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}

バックナンバー (12)

組織改革 その根幹

- 第12回 “成長のボトルネック”は社長自身だった。超トップダウンから自律型組織への転換でV字回復

- 第11回 「優秀な人材を採用すればうまくいく」は経営者の幻想だった。社員の離職を止めたリーダーの気づき

- 第10回 指示待ち組織を蘇らせたリーダー。社員の主体性を引き出すために貫いた「二つの行動」

- 第9回 10分カット「QB HOUSE」組織づくりの舞台裏。人が辞めない会社の本質

- 第8回 先輩経営者の叱責で目が覚めたリーダー。指示待ち組織を自律型組織に変えた「ある一言」