T型人材

2020年2月25日(火)更新

多彩な能力を発揮する人材として注目を集めている「T型人材」。グローバル化が加速する現代社会において、T型人材の果たす役割に期待が高まっています。今回は、T型人材の意味と特徴を、他の人材タイプと比較しながらご紹介します。

T型人材とは

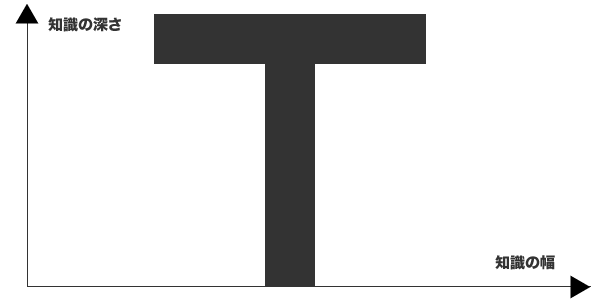

【出典】企業内学習の戦略「今必要とされるT字型人材とは?企業内で育成する方法」

T型人材の「T」は、縦棒が知識の深さを、横棒は知識の幅の広さを表現しています。

T型人材とは、 特定の専門分野に精通しつつも、その他の分野についても幅広い知見を持つ人材 のことです。シングルメジャー(single major)とも呼ばれ、専門知識を基盤とした創造性を発揮する人材としてさまざまな分野で注目を集めています。

T型人材の基礎になっているもの

T型人材は、専門分野に対する深い知識を有する「I型人材」と、知識の幅はあるものの専門知識が浅い「一型人材」を組み合わせた人材タイプです。

それぞれどのようなタイプなのかを理解することで、T型人材のイメージがより明確になります。

一型人材

一型人材は、専門分野に関する知識は浅いものの、幅広い分野をこなす能力を有している人材のことです。「 ゼネラリスト(ジェネラリスト) 」とも呼ばれ、広い分野にわたる知識やキャリアがあるものの、特定の専門性を持ち合わせていない特徴があります。

人材育成の記事を読む

- レジリエンス

- アダプティブラーニング

- 社内研修

- コンピテンシー

- プロパー社員

- エンプロイアビリティ

- タイムマネジメント

- ストレスコーピング

- 自己効力感(セルフエフィカシー)

- オンボーディング

- Off-JT

- OJT

- 新入社員研修

- LMS(学習管理システム)

- eラーニング

- 新入社員 モチベーション

- ジョブローテーション

- ナレッジワーカー

- 傾聴

- マイクロラーニング

- ブラザー・シスター制度

- ワールドカフェ

- グリット

- マネジメント研修

- 多能工化

- ストレッチ目標

- OJD

- ポジティブフィードバック

- サーバントリーダーシップ

- 新人教育

- OJTとは

- スペシャリスト

- 社員教育

- 人材アセスメント

- ジェネラリスト

- アグリゲーター

- 部下育成

- ロールモデル

- 経験学習

- コンセプチュアルスキル

- 次世代リーダー

- 社会人基礎力

- ケースメソッド

- 認知的徒弟制

- メンター制度

- 人材開発

- 評価者研修

- ラテラルシンキング

- グローバル人材

- コア人材

- マインドフルネス

- アサーション・トレーニング

- エフィカシー

- アクティブリスニング

- 中途採用 研修

- アクションラーニング

- フォローアップ研修

- 新入社員教育

- リカレント教育

- グローカル人材

- アイドルタイム

- 階層別研修

- 幹部候補

- マイスター制度

- ソーシャルラーニング

- 人間力

- インストラクショナルデザイン

- テクニカルスキル

- ヒューマンスキル

- セルフマネジメント

- サクセッションプラン

- インバスケット思考

- ビジネスコーチング

- 留職

- マネジャー育成

- 行動特性

- ホーソン効果

- ホーソン実験

- アンラーニング

- リフレクション