人が集まらない求人の原因と対応方法

BizHint 編集部

2017年4月14日(金)掲載

BizHint 編集部

2017年4月14日(金)掲載

人が集まらない求人には、求める人物像の曖昧さや、求人媒体のミスマッチなど、様々な原因があります。今回は、その原因と対策方法について詳しくご紹介します。

1.労働市場全体での有効求人倍率の高騰

それではまず、人が集まらない現状について詳しく見てみましょう。

上昇する有効求人倍率

まず、求職者一人あたりの求人の件数を示す「有効求人倍率」を見てみましょう。

厚生労働省が発表した2016年の平均有効求人倍率は、1.36倍となり、前年比0.16ポイントの上昇となりました。この平均有効求人倍率の上昇は7年連続で、2016年の数値は1991年以来約25年ぶりの高水準となりました。

【出典】厚生労働省「一般職業紹介状況(平成28年12月分及び平成28年分)について」

新卒採用は空前の売り手市場

新卒採用に限って見ると、2016年3月に大学(学部)を卒業した人の4月1日時点の就職率は、調査開始(1996年)以来最高の97.3%を記録しました。

また、2017年3月に大学・大学院を卒業予定の学生を対象とした大卒求人倍率は1.74倍となっており、リーマンショック後に起きた「新・就職氷河期」において最低を記録した2012年の1.23倍と比較すると0.51ポイントも上昇しています。

これらの理由から、現在の新卒採用市場は、空前の売り手市場であると言えます。

【出典】リクルートワークス研究所「第33回ワークス大卒求人倍率調査」

【参考】東洋経済ONLINE「過去最高の就活”売り手市場”は来年も続く?」

大手企業への就職希望者数が増加

この売り手市場を受けて、新卒採用市場では、大手企業への就職希望者が増加しています。リクルートワークスの調査によると、2017年卒の民間企業就職希望者数を見ると、従業員5,000名以上の企業を希望する学生は前年より1.4万人増の8.3万人。一方、300人未満の中小企業を希望する学生は9前年より1.4万人減の9.9万人となりました。中小企業には、より厳しい採用市場となっています。

【出典】リクルートワークス研究所「第33回ワークス大卒求人倍率調査」

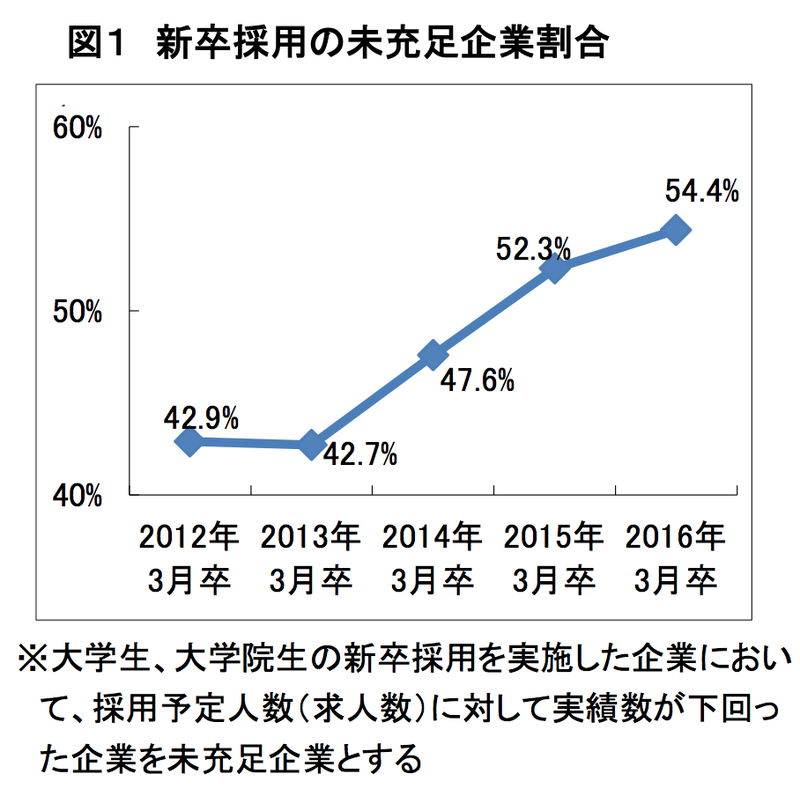

採用予定人数未充足の現状

求人倍率の上昇に比例して、採用予定数を満たせない企業も増加しています。新卒採用市場で見てみると、大学・大学院を卒業した学生の採用を実施した企業のうち、採用を予定していた人数に対し実際に採用できた人数が下回った企業は、2016年卒において54.4%と実に半分以上を占める事が分かりました。これは、2013年を底に上昇し続けています。

【出典】リクルートワークス研究所「第33回ワークス大卒求人倍率調査」

2.求人倍率高騰の背景

現在の採用市場は新卒・中途ともに「売り手市場」であると言えます。そのため、企業は優秀な人材の取り合いとなっています。それでは、なぜこのような売り手市場になったのでしょうか。

少子高齢化

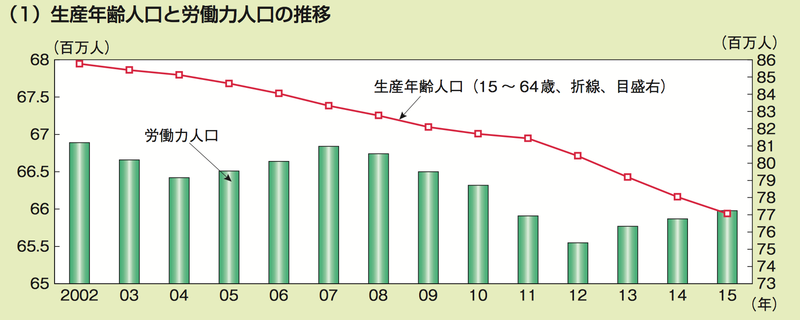

そもそもの人手不足の背景には、少子高齢化があります。15~64歳(生産年齢人口)の人口が減少し続けており、そのうち、労働力人口(15歳以上で、労働する能力・意思を持つ者の人口)は団塊の世代の大量退職によって減少が続いていました。

しかし、団塊の世代の多くが65歳に達した2012年を底に、女性・高齢者(65歳以上)の労働者が増加した事も影響して、労働力人口も増加しています。ただし、未だ根本的な人材不足の改善には至って居ないのが現状です。

緩やかな景気の回復

安倍政権が発足した平成12年12月にスタートした景気の回復、所謂「アベノミクス景気」は、期間の長さとしては戦後3番目(52ヶ月)となりました。実感としての景気回復は厳しい状況ですが、この影響で有効求人倍率が上昇しているとも言われています。

【出典】日本経済新聞「アベノミクス景気、戦後3位の52カ月 実感乏しい回復」

3.求人に人が集まらない理由

それでは、求人に人が集まらない理由を具体的に見てみましょう。

求める人物像が定まっていない

例えば採用募集要項や募集広告を作成する際、具体的な人物像がイメージできているでしょうか。「このスキルを持っている人」「この資格を取得している人」というスペックの部分のみでなく、その人の価値観や性格なども合わせた総合的な人物像です。

具体的なターゲット像が曖昧なままでは、求人媒体等に掲載した際に対象がぼやけてしまい、結局誰にも伝わらないものになってしまいます。

【参考】BizHint「求める人物像を定めるためのポイント」

採用手法・媒体がミスマッチ

採用手法には、ハローワーク・人材紹介・リファラル採用・求人媒体など様々な手法があります。そして、求人媒体一つとっても、雑誌・チラシ・Webなど様々なタイプがあります。各手法にはそれぞれ特徴があり、自社の求める人物との相性もあります。

採用手法や媒体の選択を誤ってしまうと、全く人が集まらなかったり、集まっても求めていた人材とのギャップがあるなど、結局採用に至らない状態となってしまいます。

【参考】BizHint「採用手法一覧と、市場の変化から生まれた面白い採用手法をご紹介」

スキルや条件のミスマッチ

次に、企業側と求職者の間で起こるスキルや条件面のミスマッチです。

雇用条件が類似求人と比べ劣る

人が集まらない場合、例えば同じ業界の他社・同職種の求人と比べ、給与や福利厚生などの条件面で劣っている可能性があります。求職者は複数の企業を比較検討して応募先を決めます。そんな中、自社が劣っている点に気づかずにいると、求職者は他社へ流れてしまいます。

求めるスキルが高すぎる

近年、企業が求職者に求めるスキルのレベルが上がっていると言われています。例えば、「海外勤務経験あり」「起業経験あり」など、そもそもの数が少ないと思われる人材は、媒体掲載などの通常の採用活動の中では見つからない可能性もあります。

求人原稿の情報不足

最後に、求人原稿の内容についての情報不足です。

仕事内容や条件についての情報不足

求職者が知りたい情報が不足している場合もあります。特に、求職者が重視するのは給与の部分。例えば「月収25万円~、当社規定による」など実態が不明瞭な書き方だと、解釈の幅が広過ぎて求職者に不信感を与えてしまいます。

また、仕事内容についても同様です。例えば営業職の場合、「営業」とだけ記載しても、具体的に何を売るのか、法人か個人か等、求職者は自分が働くイメージを全く持つ事ができません。

社風が伝わっていない

現在の求職者は、特に「社風」を重視しています。企業情報や仕事内容など、事実だけを羅列した情報だと、そこから働く人たちの姿や職場環境見えてこず、求職者は自身の働くイメージを持つ事ができません。

伝わらない文章

先ほどご紹介したような採用条件や仕事内容などの情報も、まずは求職者が求人広告に辿りつかなければ意味がありません。Webの求人媒体などで、そもそも自社の求人へのアクセス数が少ない等のケースでは、キャッチコピーやクリエイティブ(写真など)に問題がある場合があります。

4.求職者が企業に求めるもの

それでは、求職者は企業選びの際に何を求めているのでしょうか。

学生が企業に求めるもの

まず、新卒採用に挑む学生は、企業に何を求めているのでしょうか。株式会社ディスコが2017年卒の学生(1,084名)を対象とした「就職先企業を選ぶ際に重視する点」についての調査では、以下のような結果が得られました。

やはり「給与・待遇」「福利厚生」などの労働条件を重視する一方で「将来性」「業績・財務状況」などの会社の状況を重んじる声も多く聞かれています。また「職場の雰囲気」など社風も多くの学生が重視しています。

- 1位…将来性がある 46.4%

- 2位…給与・待遇が良い 41.9%

- 3位…福利厚生が充実している 39.4%

- 4位…職場の雰囲気が良い 32.7%

- 5位…業績・財務状況が良い 27.2%

【出典】株式会社ディスコ「1月1日時点の就職意識調査-2017年度 キャリタス就活 学生モニター調査結果」

転職希望者が企業に求めるもの

次に、転職希望者が企業に求めるものを見てみましょう。マイナビニュースが転職希望者(男性:328名・女性:377名)を対象とした「転職の際に1番重視するポイント」についての調査では、以下のような結果が得られました。男女ともに「給与」「業務内容」「会社の雰囲気」が上位を占めています。

<男性>

- 1位…給与 39.3%

- 2位…業務内容 22.9%

- 3位…会社の雰囲気 14.3%

<女性>

- 1位…給与 29.4%

- 2位…会社の雰囲気 22%

- 3位…業務内容 20.7%

【参考】マイナビニュース「転職の際に1番重視するポイントランキング」男性編

【参考】マイナビニュース「転職の際に1番重視するポイントランキング」女性編

5.人が集まらない求人への対処法

それでは、人が集まらない求人に対する、具体的な対処法をご紹介します。

ターゲットとする人物像を定める

マーケティング用語で「ペルソナ」という言葉があります。ペルソナは、性別・年齢・職種などの属性だけではなく、個人の趣味・価値観・性格・行動特性などを組み合わせ、より具体的な人物像を作り上げます。このように、ターゲットをより具体的にする事で、その人の目線での媒体選定・原稿作成など、よりスピーディーな意思決定を助けます。

まず、以下の要素において求める人物像を具体的に落としこんでみましょう。そして、以降の採用活動は常にその人物の目線に立って遂行します。自社の中にペルソナとなり得る人物が居る場合には、その人物に採用フェーズについてのアドバイスを求めるなどしましょう。

【ペルソナ設定の際の項目例】

- 年齢・性別

- 居住地・出身地

- 仕事・仕事内容・役職・雇用形態(正規雇用・非正規雇用)

- 学歴・スキル

- 生活スタイル(起床・就寝、勤務時間、休日)

- 趣味趣向(食事、服装など)

- 恋人(配偶者)・家族・友人関係

- 収入・お金の使い方

- 価値観・性格

- 仕事観・仕事に求めるもの

- 情報収集の方法(テレビ・雑誌・インターネットなど)

採用手法を検討する

先ほど設定したペルソナの視点に立ち、採用手法を検討します。例えば、ペルソナが情報収集の手段として、普段インターネットを主に使用しているのなら、Webの求人媒体が効果的であると予測できます。ただし、「就職先はプロの意見を聞きながら慎重に進めたい」などの価値観を持っている場合には、人材紹介も有効な手段かも知れません。

スキル・条件のミスマッチの解消︎

スキルや条件にミスマッチがある場合は、それを改善する努力が必要です。

雇用条件を妥当なものに改善する

転職サイトDODAの調査によると、転職を成功させた人の平均応募社数はなんど13.1社という結果となりました。応募が13社以上という事は、就職活動の中でそれ以上の数の企業を比較検討し、応募企業を選定している事になります。

求職者が重視する点は、主に「給与」「業務内容」「会社の雰囲気」です。このあたりの要素において競合他社などと比較し、求めるスキルに対して妥当な条件を提示できているのかを確認、精査します。その上で、条件に近づけるなどの努力が必要です。

︎求めるスキルを検討する

人材に高いスキルを求める場合は、それに見合った報酬が必要です。他社の同様の求人と比較したり、市場調査などで妥当な報酬を見極めましょう。もしくは、ある程度のスキルの人材を採用し、社内で育てていくという考え方も必要です。

求人原稿の情報不足の解消

求人原稿には、できるだけ詳細な情報を掲載しましょう。

条件についての情報を充実させる

先ほどご紹介したように、求職者は「給与」について重要視しており、より詳しい情報を知りたいと考えています。

給与と一言で言っても、年齢やスキルによって変動がある場合もあるでしょう。また、今後どの段階でどの程度の昇給があるのかなど、実際の給与に対してある程度イメージでき、不透明な印象を残さない書き方を心がけましょう。具体的に良い例・悪い例をご紹介します。

【給与表記の悪い例】

月給25万円~ 当社規定による

【給与表記の良い例】

月給25万円~35万円 ※残業手当は別途100%支給

勤続4年(27歳):月収26万円+賞与…年収400万円

勤続6年(30際):月収30万円+賞与…年収450万円

勤続8年(34歳):月収34万円+賞与…年収500万円

仕事内容を詳細に

「業務内容」についても、求職者が実際の仕事のイメージが持てるような情報を提供しましょう。例えば営業職なら、何を販売するのか、個人営業か法人営業か、新規営業・既存営業の割合、具体的にどのような工程を担当するのか等、可能な限り詳細な情報が必要です。

【仕事内容表記の悪い例】

募集職種:営業

仕事内容:自社商品・サービスの新規開拓

【仕事内容表記の良い例】

募集職種:リフォーム営業

仕事内容:リフォームにまつわる当社のサービス・商品の提案営業です。現場見学会や、ホームページなどから問い合わせのあったお客様に対する個人営業で、基本的に新規のお客様を開拓して頂きます。リフォームについての商品の説明、耐震診断、現地調査などを経て、契約から引き渡しまでの全てのプロセスをお任せします。お客様の大切な現在の住まいに、当社のリフォームサービスを利用して新しい価値を提供するお仕事です。

社風の伝わる要素を盛り込む

求職者は「社風」を重視しています。しかし、雇用条件や仕事内容と比べると、文面では伝わりにくいもの。そのため、伝え方にも工夫が必要です。

例えばペルソナを意識し、それに近いスタッフの一日の流れを追った写真付きの記事を作成したり、実際にその職種で働く社員の生の声を掲載するなどの手法があります。また、その職種のスタッフのみではなく、例えばその上司や経営者などの声も盛り込む事ができれば、会社全体の雰囲気を理解してもらう事ができます。

応募段階で社風についての理解があれば、応募者数の確保のみならず、例えば面接後の採用辞退や入社後の早期離職も防ぐ事ができ、長く働いてくれるスタッフの採用にも繋がります。

求人文章(クリエイティブ)を改善する

求人広告を作成する際、文章、特にキャッチコピーは重要となります。キャッチコピーは、数ある求人の中で自社に目をとめてもらうためのきっかけとなります。

キャッチコピーを作成する際にも、ペルソナ視点は必須です。まずは競合他社と比較した際の自社の求人の強みを探ります。その上で、ペルソナを惹き付ける言葉を選び、限られた文字数の中で強みを表現します。できたキャッチコピーは、採用担当者のみで共有するのではなく、社内のペルソナに近い人物見せるなどして意見を求めるのも一つの方法です。

6.採用活動には振り返りが必要不可欠

最後に、採用活動において非常に重要な振り返りについてご紹介します。

採用活動のPDCA

採用活動は、求人広告を出して終わりではありません。しかし、多くの企業は毎回同じ媒体へ広告を出し続け、あとは待つだけの状態にあるのが現状です。つまり、その採用活動に対しての振り返りを行っていないのです。これでは、採用活動が改善しないだけではなく、広告費のムダも生じてしまいます。

採用活動においてもビジネス同様にPDCAサイクルを回しましょう。例えば、どの媒体に掲載した場合にレスポンスが良かったのか、どの求人原稿の時に、求める人材に近い人物を採用できたのか、など一つ一つ振り返り課題を見つけ、改善していく事が重要です。

具体的なPDCAサイクル

それでは、採用活動についての具体的なPDCAサイクルを見てみましょう。

PLAN(計画)

採用計画を立てます。最初に触れたようにまずはターゲット(ペルソナ)をしっかり設計し、その視点を持って求人媒体・採用方法を選択。求職者が求める情報を意識し、労働条件などもできるだけ詳細に記載します。

DO(実行)

「PLAN」で立案した計画の実行です。人材募集をスタートさせ、会社説明会の開催・各種選考・採用と、採用計画を遂行します。

CHECK(検証)

「PLAN」で計画した通りに「DO」が進んでいるのかを評価・検証します。結果を振り返り、計画した通りの反応があったのか、そこから求める人材を採用できたのか、など全てのステップにおいて振り返りを行います。

ACTION(改善)

「CHECK」で抽出した改善点を具体的に採用計画に落とし込み、次回の採用活動に向けて計画の改善を行います。

採用管理システムを活用

こうしてしっかりPDCAサイクルを回し、修正点を見つけ計画を改善して行く事で、自社の採用活動はより精度の高いものへと成長してゆきます。

採用活動のPDCAサイクルを回すためには、「採用管理システム」の活用が有用です。採用管理システムとは、母集団形成・応募者情報の管理・採用の進行管理・人材の評価データの管理・応募者とのコミュニケーションなど、採用に関する業務を一括管理できるシステム。このシステムを導入する事により、採用担当者はコア業務(採用計画の立案や選考など)に集中できるほか、客観的なデータに基づいたPDCAサイクルを回す手助けにもなります。

人材不足が叫ばれる昨今、この採用管理システムを導入する企業が増えています。

人事向けニュースサイト「BizHint HR」編集部では、中立的な立場で独自調査を行い、国内で提供されている採用管理システムの比較一覧を作成しましたので、求人の見直しと合わせご参考ください。

7.まとめ

- 有効求人倍率が高騰し、新卒・中途採用ともに売り手市場となっている。そのため、人材獲得競争が激化している。

- 採用計画を立てる際には、まずしっかり人物像(ペルソナ)を設定し、その視点で進めることが重要。

- 採用活動についてもしっかりPDCAサイクルを回す事で、精度を高めていく努力が必要。

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}