7S

2020年2月10日(月)更新

7S分析とは、世界的コンサル会社・マッキンゼーが提唱した、企業の構成要素である「S」の頭文字を持つ7つの要素を分析し、客観的に自社の立ち位置を診断する分析手法のことを言います。変化の激しいビジネス界において、より自社を飛躍させ、他社との優位性を更に高めるために欠かせない「7S分析」について、詳しくご説明します。

7S(7S分析)とは

【出典】7Sとは何か?マッキンゼー発案、企業や組織の「変われない問題」の特効薬を知る/ビジネス+IT

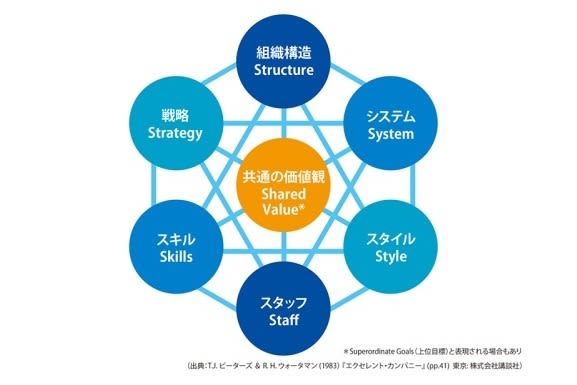

7Sとは、企業を構成する「ハードのS」「ソフトのS」という7つの要素を可視化するフレームワークです。

世界的なコンサルティング会社である「マッキンゼー・アンド・カンパニー」が提唱しました。

ハードのS

- 組織構造(Structure)

- システム(System)

- 戦略(Strategy)

ソフトのS

- スキル(Skill)

- スタッフ/人材(Staff)

- スタイル(Style)

- 共通の価値観(Shared value)

このフレームワークを活用することで、企業内における課題の洗い出しや優先順位の決定、組織間の連携の強化など、組織マネジメント力強化に繋がります。

戦略・経営の記事を読む

- VUCA

- サステナビリティ

- コア・コンピタンス

- センスメイキング

- サプライチェーン・マネジメント

- ステークホルダー

- バランス・スコア・カード

- バリュー・チェーン

- ターンアラウンド

- プロ経営者

- タスクフォース

- PMI

- 2020年問題

- ストックオプション

- 戦略マップ

- 合弁会社

- 予算管理

- 経営力向上計画

- ハインリッヒの法則

- インテグリティ

- CHRO(最高人事責任者)

- コンプライアンス

- 多角化

- 人事部 役割

- クロス・ファンクショナル・チーム

- ミッション・ビジョン

- 顧問

- 顧問契約

- 経営理念

- HRビジネスパートナー

- コンプライアンス違反

- 事業計画書

- アカウンタビリティ

- クレド

- 事業承継

- 財務会計

- 健康経営

- インセンティブ制度

- 経営ビジョン

- 経営計画

- ゆでガエル理論

- 投機的リスク・純粋リスク

- 執行役員

- エコシステム

- ファブレス経営

- 経営資源

- 採用 業務

- エフェクチュエーション

- 外食産業

- ロイヤルティ

- タレントプール

- 社内ベンチャー

- リクルーティングの意味とは

- 後継者育成

- 人材戦略

- ケイパビリティ

- ミッションステートメント

- 人材ポートフォリオ

- クライシスマネジメント(危機管理)

- グローバル人事

- 日本的経営

- カーブアウト

- リスクマネジメント

- プロ・リクルーター

- ISO29990

- グローカリゼーション

- リストリクテッド・ストック

- オフショアリング

- シナジー効果

- 事業ドメイン

- アントレプレナーシップ

- 企業価値

- 全体最適

- 選択と集中

- カンパニー制

- 間接部門

- スケールメリット

- プロダクトライフサイクル

- CSR(企業の社会的責任)

- レイオフ

- MOT(技術経営)

- マネジメント・バイアウト(MBO)

- 内部統制

- デューデリジェンス(DD)

- 役員

- M&A

- 廃業

- リアル・オプション

- リソース・ベースト・ビュー

- 経営管理

- コングロマリット

- FLコスト

- 財務諸表

- 顧客満足

- キャッシュ・フロー計算書

- コーポレート・ガバナンス

- 経営課題

- 経営分析

- BCP(事業継続計画)

- 事業戦略

- 原価率

- ポーターの基本戦略

- 持株会社

- コーポレート・ファイナンス

- 貸借対照表

- 人件費

- コーポレートアイデンティティ

- 業務提携

- 財務管理

- カニバリゼーション

- 固定費

- ブランド戦略

- 管理会計

- 財務指標

- 営業利益

- フランチャイズ

- 損益計算書

- 粉飾決算

- ドミナント戦略

- 限界利益

- 戦略人事