ブランディング

ブランディングとは、商品やサービスに対するイメージを高めるための戦略です。この記事では、ブランディングに関する一通りの知識が身につくことを目的に、ブランド自体の意味や必要性、メリットのほかに手順や評価方法、さらに企業事例まで詳しく解説します。

ブランディングとは

ブランディングとは、商品やサービスに対する消費者のイメージを高める戦略のことを言います。現代は、ブランディングの成否が、商品のみならず、企業自体の存続に大きな影響を及ぼす時代とも言われています。

ブランドの意味

そもそもブランドとは、自社の商品やサービスを他社のそれと区別させる機能のことです。元々は北欧の牧場において、自分の家畜であることを証明するために、牛に焼印をつけたことが始まりだそうです。他社と区別するための方法には、マーク(ロゴ、商標)、デザイン、色彩、ブランドネームなどの要素があります。

ブランディングの必要性

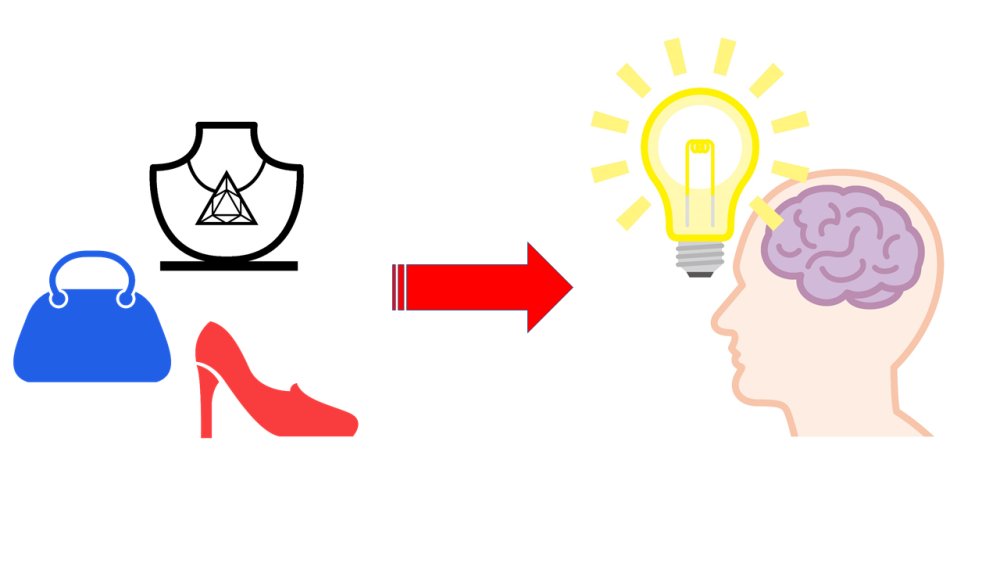

ブランドを形成することをブランディングと言いますが、ブランディングに成功すると消費者からは商品に対するイメージが生まれます。良いイメージが生まれると、消費者は能動的にその商品を購入するようになります。いわゆる「ブランド指名買い」という状態です。

そうなると、広告宣伝や販売促進を行わなくても、商品が半自動的に売れていくようになり、価格が少し高めでも購入するようになります。それどころか、敢えて高い価格帯を設定することも出来るようになり、その結果として粗利益の向上や販売管理費削減により営業利益が向上して企業にとって理想的な収益体質になるわけです。

マーケティングとの違い

マーケティングとは、ブランドを認知させるための諸活動のことであり、広告宣伝や販売促進などの手法を通じて消費者にアプローチすることを指します。ブランディングとは企業のマーケティング活動を受けて、消費者がその商品やサービスに対して、何らかのイメージを湧かせる戦略のことです。

あわせて読まれている記事

-

首相演説にも登場。50歳退任を宣言したマスオさん社長の壁壊し経営20年1

BizHint 編集部

-

インターネット広告業界の2020年トレンド、「OTT」「アドベリフィケーション」「コンテキスト・ターゲティング」に注目

BizHint 編集部

-

雅叙園復活のカギ「作業員ではなくホテルマン」。 圧倒的なハードの魅力を伝える、人・ソフトの再生術

BizHint 編集部

-

斜陽産業にあって星野リゾートに選ばれたブランド。未来を変えた3つの決断

BizHint 編集部

-

マーケティングって何なんですかね?300年企業で「社長の却下」からヒットが生まれる関係性の妙

BizHint 編集部

-

ヒット商品はこうできた。文化になる前から、信じてコツコツ…。改善と笑顔が溢れる会社の作り方

BizHint 編集部

-

ブランド「戦略」不在 、「戦術」だけのブランドづくりの大罪 | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議

AdverTimes(アドタイ)

-

SDGsで、ブランドなんかつくれません! 「ブランド論の幻想」に反論します。 | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議

AdverTimes(アドタイ)

マーケティングの記事を読む

- ブルーオーシャン戦略

- ABC分析

- データドリブン

- AIDMAの法則

- VRIO分析

- AISAS

- PEST分析

- エンゲージメントマーケティング

- インフルエンサー

- マーチャンダイジング

- ランチェスター戦略

- PPM分析

- アンゾフの成長マトリックス

- セグメンテーション

- ポジショニング

- メールマーケティング

- マーケットシェア

- ターゲティング

- アカウントベースドマーケティング

- カスタマーエクスペリエンス

- O2O

- オムニチャネル

- Webマーケティング

- イノベーター理論

- 3C分析

- BtoBマーケティング

- コンテンツマーケティング

- ダイレクトマーケティング

- インバウンドマーケティング

- マーケティングオートメーション(MA)

- KSF

- MECE

- 市場調査

- エリアマーケティング

- 商圏

- SWOT分析

- マーケティングリサーチ

- マーケティングミックス

- マーケティング戦略

- マーケティング・プロセス

- STP分析

- ファイブフォース分析(5フォース分析)