連載:第80回 総合

部下の育成に悩みを抱えている管理職は88.2%

BizHint 編集部

2025年8月14日(木)掲載

BizHint 編集部

2025年8月14日(木)掲載

現代のビジネス環境は、急速なデジタル化とグローバル化の進展により、企業に絶え間ない変革を求めています。このような状況下で、組織の持続的な成長を支えるためには、人材の育成、特に若手・中堅社員の能力開発と、業務プロセスの効率化が不可欠です。

あなたの部署で若手・中堅社員の育成に関して強化する方針や戦略はありますか?

若手・中堅社員の育成、主な悩みは「学習意欲の低さ」や「OJTの限界」

NTTデータビジネスブレインズでは、経理業務に携わる実務担当者221名に対して、部下の育成について、アンケート調査を実施しました。

若手・中堅社員の育成に関して、何らかの方針や戦略が「ある」と回答した方は63人(28.5%)、「一部ある」は132人(59.7%)でした。これらを合わせると約88%が何らかの方針や戦略を持つと認識していることになります。

しかし、「一部ある」が約6割を占めるという事実は、多くの組織が育成の重要性を認識しつつも、その取り組みが体系的・包括的ではない、あるいは部門横断的な戦略に欠けている可能性を示唆しています。

方針や戦略が「一部」であることは、育成が属人的なOJTに依存しがちであることを意味し、育成の質にばらつきが生じ、組織全体のスキル向上を阻害するリスクを抱えていると言えるでしょう。これは、組織的な人材開発投資の優先順位がまだ低いか、既存の育成体系が現代のニーズに合致していない可能性を示唆しています。

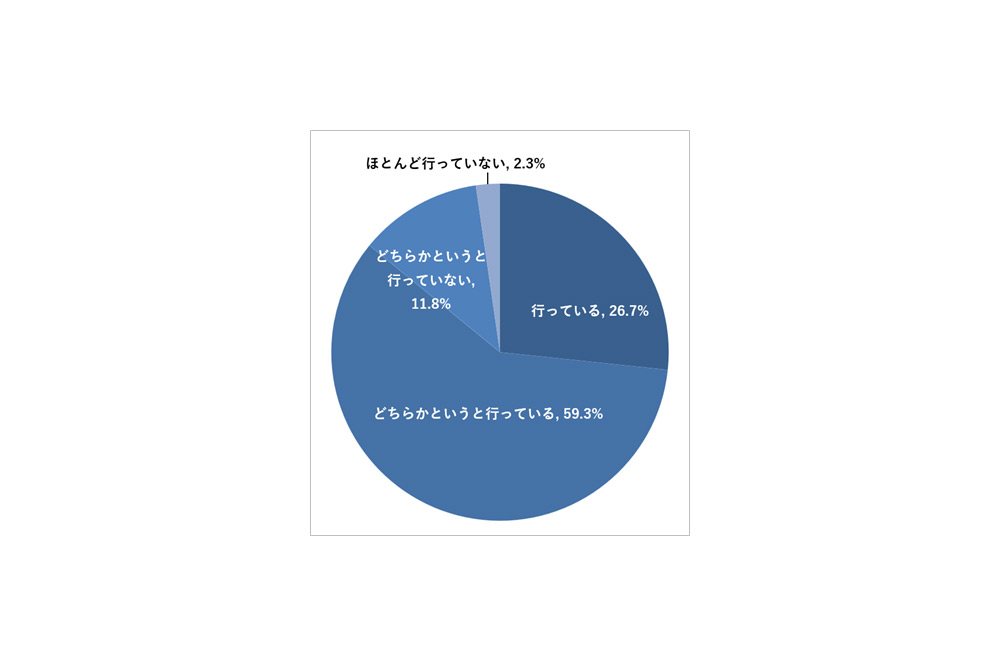

属人化解消のための具体的な取り組み(例:マニュアル化、システム導入)を積極的に行っていますか?

属人化解消のための具体的な取り組み(例:マニュアル化、システム導入)を積極的に行っていますか?

業務の属人化解消のための具体的な取り組みを「行っている」と回答した方は59人(26.7%)、「どちらかというと行っている」は131人(59.3%)でした。合計すると約86%が何らかの取り組みを実施していると認識しています。

しかし、「どちらかというと行っている」が約6割を占めるという事実は、属人化解消への意識は高いものの、その実行が積極的ではない、あるいは効果的な方法論が確立されていない可能性を示唆しています。属人化解消の取り組みが「どちらかというと」に留まることは、業務の標準化やマニュアル化、システム導入が不十分であることを意味し、結果として特定の個人に業務負荷が集中したり、異動・退職時のリスクが高まります。

属人化が解消されないことは、業務の効率性や品質に影響を与えるだけでなく、従業員の疲弊やストレスの原因ともなり得るでしょう。また、デジタルツールの導入効果を最大化するためには、業務プロセスの標準化(属人化解消)が不可欠であり、この取り組みの遅れはデジタルトランスフォーメーション(DX)推進のボトルネックとなる可能性があります。

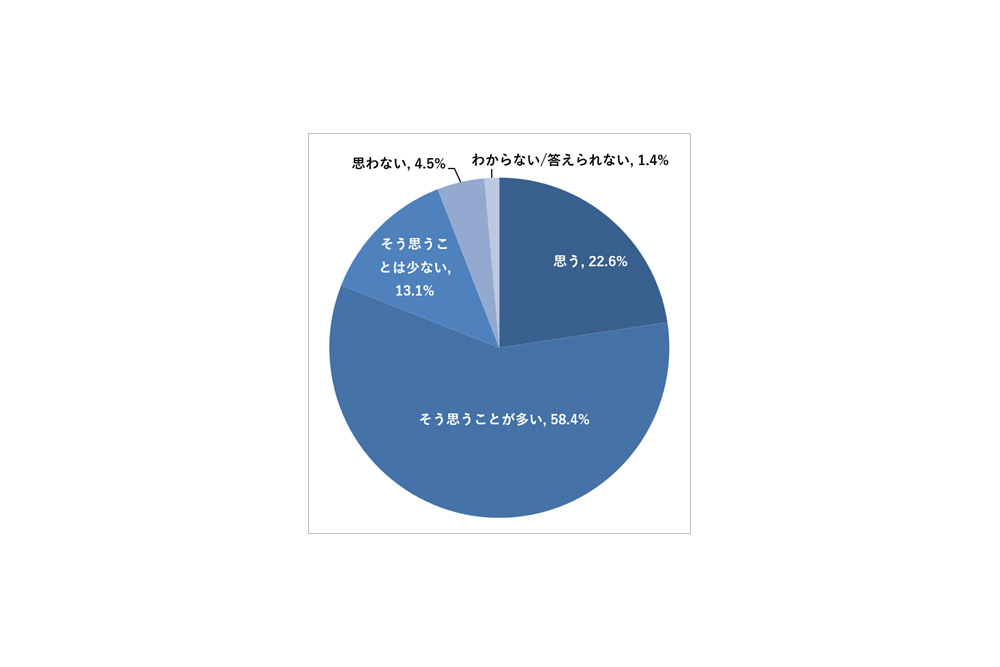

あなたの部署の若手・中堅社員は高いモチベーションをもって働いていると思いますか?

あなたの部署の若手・中堅社員は高いモチベーションをもって働いていると思いますか?

若手・中堅社員が高いモチベーションをもって働いていると「思う」と回答した管理職の方々は50人(22.6%)、「そう思うことが多い」は129人(58.4%)でした。合計すると約81%の管理職の方々が部下のモチベーションを高く評価していることになります。

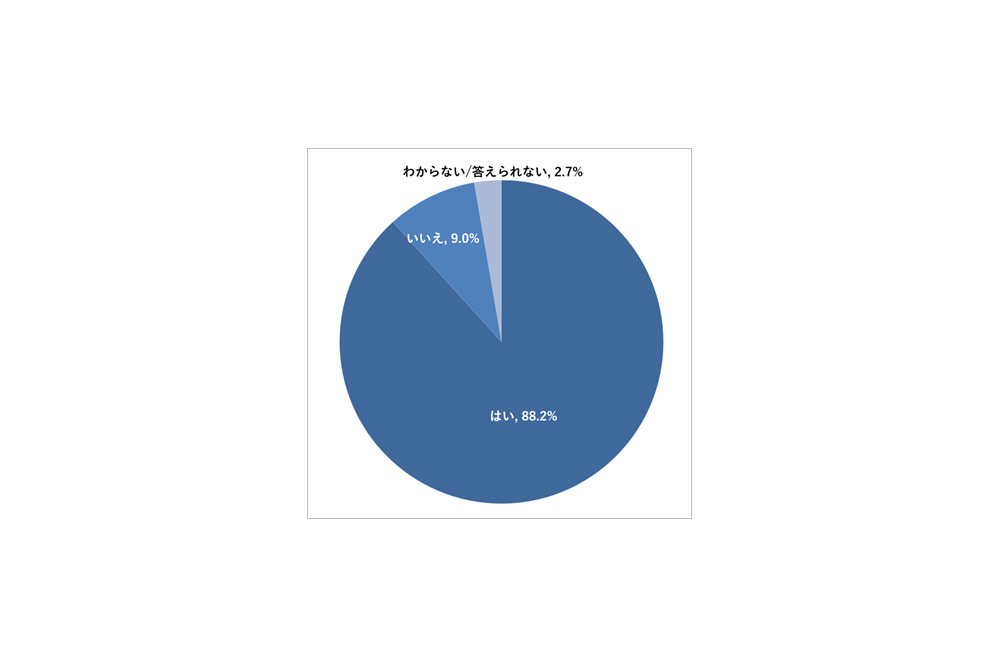

あなたは、部下の育成に関して、何らかの悩みを抱えていますか?

あなたは、部下の育成に関して、何らかの悩みを抱えていますか?

部下の育成に関して、何らかの悩みを抱えているかどうかの設問で、「はい」と回答した管理職の方々は195人(88.2%)に上りました。これは、回答者の圧倒的多数が育成に関する課題を認識しているという事実を明確に示しています。約9割の管理職の方々が部下の育成に悩みを抱えているという事実は、組織全体として管理職の方々への育成支援が喫緊の課題であることを明確に示しており、これは単なる個人の問題ではなく、組織的な構造的課題である可能性が高いと考えられます。

管理職の方々の育成負担や悩みは、彼らのエンゲージメント低下、リーダーシップ発揮の阻害、ひいては組織全体の生産性や従業員定着率に悪影響を及ぼす可能性があります。この高水準の悩みは、組織の持続的な成長にとって重大なリスク要因であると言えるでしょう。

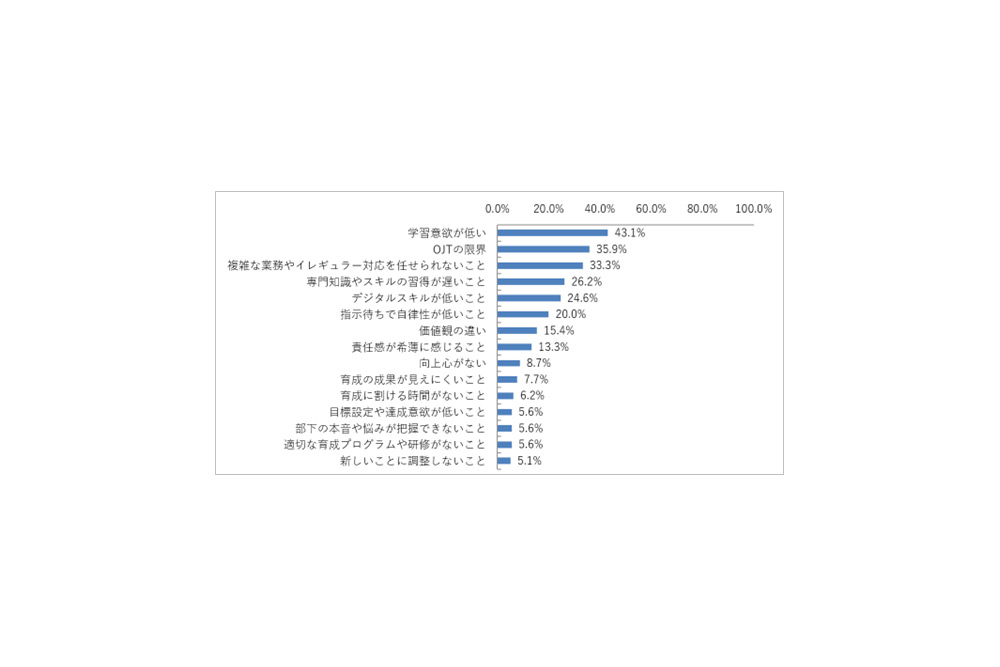

前問で「はい」と答えた方にお聞きします。その悩みに当てはまるものをすべてお答えください。

前問で「はい」と答えた方にお聞きします。その悩みに当てはまるものをすべてお答えください。

ここで、2つ前の設問と比較してみましょう。若手・中堅社員が高いモチベーションをもって働いていると「思う」と回答した管理職の方々が非常に多かったのに対して、この回答では「学習意欲が低い」が最大の悩み(43.1%)として挙げられていて、回答内容が対照的に見えます。

この乖離は、日々の業務遂行における「モチベーション」と、自己成長・スキルアップへの「学習意欲」との間にギャップがある可能性を示唆しています。部下は与えられた業務には意欲的に取り組むものの、自律的な学習やスキルアップへの意識が低い、あるいはそのための機会が不足していると感じているのかもしれません。これは、管理職の方々が部下の「意欲」を測る基準が、業務遂行能力に偏っている可能性があるとも考えられます。

また、「OJTの限界」が上位を占めていることは、従来のOJT中心の育成モデルが限界を迎えていること、および従業員自身の内発的動機付けが不足していることを示唆しています。

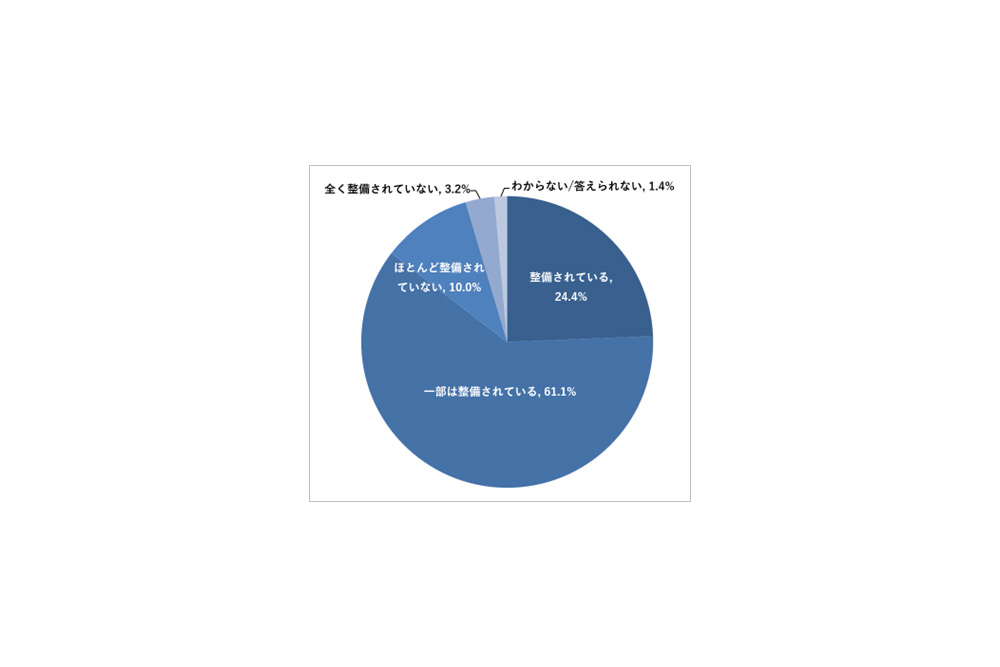

あなたの部署に新人が入社した際の研修プログラムは整備されていますか?

あなたの部署に新人が入社した際の研修プログラムは整備されていますか?

新人入社時の研修プログラムについて、「整備されている」と回答したマネージャーは54人(24.4%)、「一部は整備されている」は135人(61.1%)でした。合計すると約85%が何らかのプログラムを持つと認識しています。

「一部は整備されている」が多数派であることから、新人研修もまた、包括的で継続的なプログラムではなく、断片的な内容に留まっている可能性が高いと言えます。新人研修が「一部」であることは、新人が入社後の早い段階で組織の文化や業務に完全に適応できないリスクを抱え、結果として、「OJTの限界」や「専門知識やスキルの習得が遅いこと」といった悩みにつながる可能性があります。

初期の体系的な教育不足が、その後の育成課題の根源となっている可能性も否定できません。新人研修の不完全さは、早期離職のリスクを高めるだけでなく、新人が戦力化するまでの期間を長期化させ、既存社員のOJT負担を増大させるため、組織全体の生産性にも影響を与える重要な課題といえます。

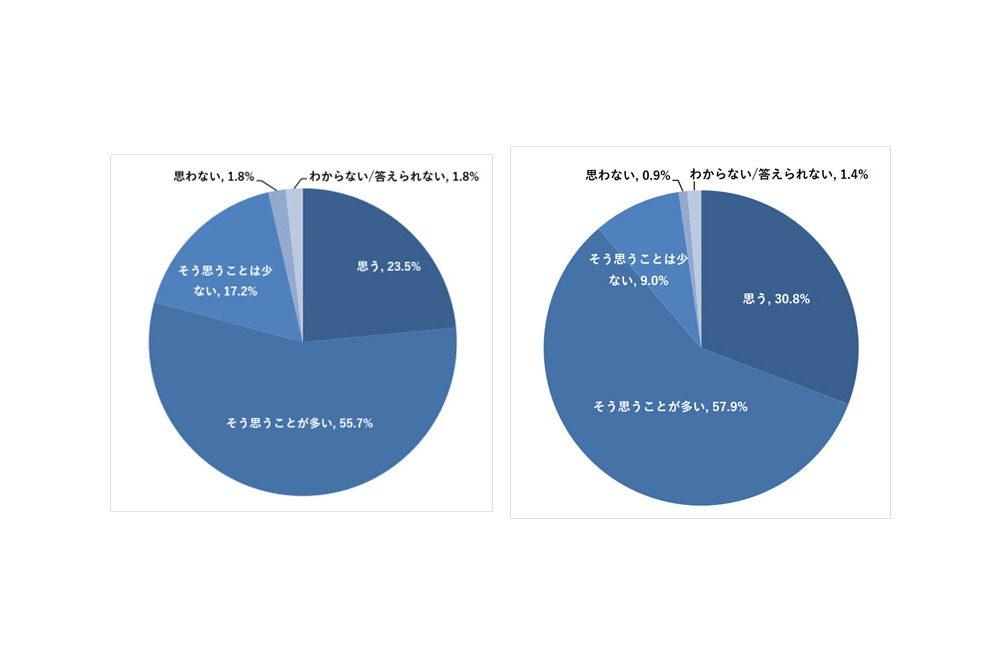

左)あなたの部下は、デジタルスキルを十分に持っていると思いますか?

左)あなたの部下は、デジタルスキルを十分に持っていると思いますか?

右)あなたは、自部署の部下に対して、デジタルスキルの向上が必要だと思いますか?

部下がデジタルスキルを十分に持っていると「思う」と回答したマネージャーは52人(23.5%)、「そう思うことが多い」は123人(55.7%)でした。合計すると約79%のマネージャーが部下は十分なデジタルスキルを持つと感じています。

しかし、この結果は、次の設問で、約89%のマネージャーが「デジタルスキルの向上が必要」と感じている事実と対照的です。

この乖離は、現在の業務遂行には「十分」だが、将来的なDXやさらなる業務効率化の視点からは「不十分であり、さらなる向上」が必要であるという、マネージャーの複雑な認識を示唆しています。

この認識のギャップは、マネージャーが「現状維持」と「未来志向」の二つの視点を持っていることが考えられます。つまり、現在の業務を滞りなく進める上では問題ないが、より高度なデータ分析、自動化ツールの活用、新しいシステムへの適応といった、将来必要となるスキルについてはまだまだ不足を感じていると考えられるのではないでしょうか。

この認識の乖離を見ると、組織がDXを推進する上で、従業員のスキルギャップを正確に把握し、現状維持のためのスキルと未来のためのスキルを区別した育成戦略を立てる必要があることを意味しています。

単に「デジタルスキル」と一括りにするのではなく、具体的なスキルセットの定義と目標設定が重要となります。

調査概要

アンケート回答者:経理の実務担当者:221人(全国)

アンケート回答期間:2025/7/7

※すべての回答データではなく回答が有効なものデータを集計しています。

プレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000103389.html

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}

バックナンバー (80)

総合

- 第80回 部下の育成に悩みを抱えている管理職は88.2%

- 第79回 「2025年の崖」とDXの実態。レガシーシステムが存在する企業6割超

- 第78回 人事ツール導入者の約8割が「導入前に不安を感じた」ものの、その約6割が「想定していたほどではなかった」

- 第77回 バックオフィスでの生成AI活用、活用者の約8割が「業務負担の軽減」を実感

- 第76回 企業の不祥事に「関心がない」従業員が半数超え。中小企業においてその傾向が顕著に