ティール組織

ティール組織とは、従来型組織における組織構造や慣例の多くを撤廃し、意思決定に関する権限のほぼ全てを管理者から個々の従業員に譲渡することによって、組織に革新的変化をもたらす次世代型組織モデルです。当記事ではティール組織への理解を正しく深めるため、組織モデルや意識の発達段階(パラダイム)の種類、ティール組織実現のための3つのブレークスルー(突破口)、ティール組織に関する誤解と事実といった項目に整理して、分かりやすく解説いたします。

ティール組織とは?

ティール組織とは、従来の組織とは大きく異なる組織構造や慣例、文化を持つ新たな組織モデルです。「ティール(teal)」は一般的に「青緑色」と呼ばれ、鴨の羽色とも言われます。

多くの組織では、組織内における階層的な上下関係や細かな規則(ルール)、定期的なミーティング、売上目標や予算の設定など、当然のように扱われている組織構造や慣例、文化があります。

ティール組織は、意思決定に関する権限や責任のほぼ全てを、経営者や管理者から個々の従業員に譲渡することによって、上記のような組織構造や文化、人材に革新的変化を起こすことができる《 次世代型組織モデル 》として、世界中から期待が寄せられています。

ティール組織の提唱者

ティール組織という言葉の提唱者は、エグゼクティブ・アドバイザーやコーチ、ファシリテーターとして世界各国で活動を行っているフレデリック・ラルー(Frederic Laloux)氏です。

ラルー氏は、2014年2月に著書「Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness」の中で、ティール組織と呼べる新たな組織モデルをすでに構築している12の組織が生み出した驚くべき成果の数々を紹介。これがきっかけとなり、世界中から多くの注目を集めるようになりました。

なお、当記事はこの著書の日本語版である『ティール組織:マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現』を主な情報源として執筆しています。

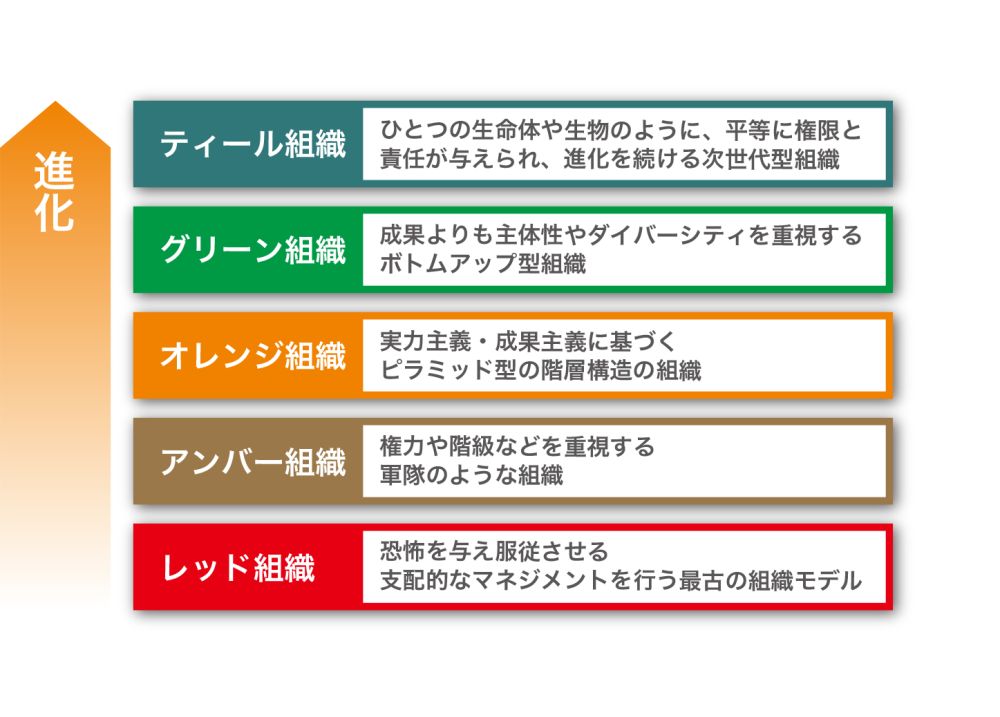

ティール組織含む5つの進化モデル(組織フェーズ)

あわせて読まれている記事

-

“夢物語”を否定する幹部社員と山に登るべき理由。「生き延びるため何でもやった」社長が今、目指すもの2

BizHint 編集部

-

手取り足取りの指示ではない。「任せる」ことで「自分ごと」を重ねた経営となる【スマイルズ・遠山正道さん】2

BizHint 編集部

-

「水を運ぶ人」元サッカー日本代表、鈴木啓太さんが学んだ自己認識の重要性とは2

BizHint 編集部

-

自律型組織はタイヘン。自由闊達に動けるのは一生懸命話し合っているから【影山知明・クルミドコーヒー、胡桃堂喫茶店 店主(後編)】

BizHint 編集部

-

「自分とは違う見方を知ること」が世界を広げる【医療法人社団悠翔会理事長・佐々木淳さん】7

BizHint 編集部

-

専門家たちを集い、患者・家族を救う――在宅医療は究極のチームビルディング【医療法人社団悠翔会理事長・佐々木淳さん】2

BizHint 編集部

-

脳みそパッカ~ン!グループでアイデアを生み出そう ヌーラボ・橋本正徳社長が語る「“ゆるふわ”自律型組織の作り方」1

BizHint 編集部

-

「給料が高い人=優れた人間」という偏見に潜む危険性 ティール組織の第一人者が警鐘を鳴らす、企業の“村社会化”

ログミーBiz

組織開発の記事を読む

- 統率力

- 相対評価

- 企業文化

- コミュニケーションスキル

- ファシリテーション

- ピア・ボーナス

- エバンジェリスト

- ノーレイティング

- ラインマネージャー

- コーチング研修

- OKR

- 行動科学

- 人事考課

- 目標管理制度

- 人事評価制度

- コンピテンシー評価

- コンピテンシーモデル

- ノンバーバル・コミュニケーション

- ピアプレッシャー

- 連結ピン

- ストレスマネジメント

- アンガーマネジメント

- 社内コミュニケーション

- ロジカルシンキング

- インポスター症候群

- アシミレーション

- 感情労働

- メラビアンの法則

- ストーリーテリング

- マネージャー

- デザイン思考

- クリティカル・シンキング

- チェンジ・エージェント

- ピア効果

- ぶら下がり社員

- 業績評価

- 等級制度

- ポータブルスキル

- 女性リーダー

- 学習性無力感

- 配置転換

- エンゲージメント

- エンパワーメント

- プレイングマネージャー

- チームワーク

- ネゴシエーション

- チェンジ・マネジメント

- 組織風土

- リーダーシップ

- リーダーシップ研修

- リーダーシップ 種類

- フィードバック

- マネジメント能力

- マインドセット

- 人材管理

- セクショナリズム

- ホラクラシー

- ナレッジマネジメント

- 社内SNS

- レコグニション

- ゼロベース思考

- オーナーシップ

- SMARTの法則

- フィードフォワード

- ピーターの法則

- フィッシュ哲学

- KJ法

- パフォーマンスマネジメント

- PM理論

- フリーライダー

- マネジリアル・グリッド理論

- 人材マネジメント

- ピラミッドストラクチャー

- クリエイティブシンキング

- イントレプレナー(イントラプレナー)

- 組織マネジメント

- 行動理論

- ローパフォーマー

- スパン・オブ・コントロール

- 行動科学マネジメント

- チームマネジメント

- プロセス評価

- ダイバーシティ・マネジメント

- コーチングスキル

- リーダーシップ・パイプライン

- 抜擢人事

- マネジメントレビュー

- アサーション

- 集団凝集性

- 成果主義

- コンフリクト・マネジメント

- グループシンク

- システム思考

- SL理論

- 情意考課

- 複線型人事制度

- 役割等級制度

- 職能資格制度

- 社内FA制度

- ハイパフォーマー

- 専門職制度

- 自己申告制度

- 組織デザイン

- 人事評価

- 学習する組織

- 社内公募