コンセプチュアルスキル

コンセプチュアルスキルとは、知識や情報を整理分析して総合的判断を行うことにより、物事の本質を見極める能力です。経営者や人事部など多くの経営資源を扱う立場にいる人材が身に付けるべきマネジメントスキルとして、多くの注目を集めています。本記事では、構成要素や向上によるメリット、具体的な研修例や参考書籍まで、徹底解説いたします。

コンセプチュアルスキルとは

コンセプチュアルスキル(conceptual skill)とは、物事の本質を的確にとらえることによって、個人や組織の持つ可能性を最大限にまで高めることができる優れた能力です。日本語では「概念化能力」と訳されます。

米国の経営学者でハーバード大学教授のロバート・L・カッツ(Robert L. Katz)氏が提唱した、管理者に必要な3つのビジネススキルのうちの1つです。

経営者や人事部など多くの経営資源を扱う立場にいる人材が身に付けるべきマネジメントスキルとして、多くの注目を集めています。

ロバート・カッツが提唱する管理者に必要な3つの能力

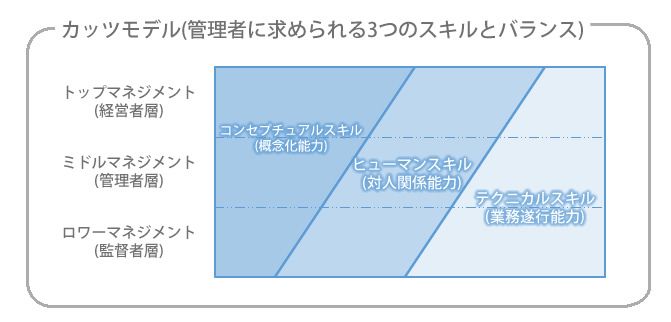

カッツ教授は、1955年に発表した『スキル・アプローチによる優秀な管理者への道(Skills of an Effective Administrator)』という論文の中で、マネージャー層に必要な3つの能力として、

- コンセプチュアルスキル

- ヒューマンスキル

- テクニカルスキル

の3つを挙げました。

下記は、上記3つのスキルとバランスを管理者ごとに図式化した「カッツ・モデル」です。トップマネジメント(経営者層)で特に重要とされるのが「コンセプチュアルスキル」であることがわかります。

人材育成の記事を読む

- レジリエンス

- アダプティブラーニング

- 社内研修

- コンピテンシー

- プロパー社員

- エンプロイアビリティ

- タイムマネジメント

- ストレスコーピング

- 自己効力感(セルフエフィカシー)

- オンボーディング

- Off-JT

- OJT

- 新入社員研修

- LMS(学習管理システム)

- eラーニング

- 新入社員 モチベーション

- ジョブローテーション

- ナレッジワーカー

- 傾聴

- マイクロラーニング

- T型人材

- ブラザー・シスター制度

- ワールドカフェ

- グリット

- マネジメント研修

- 多能工化

- ストレッチ目標

- OJD

- ポジティブフィードバック

- サーバントリーダーシップ

- 新人教育

- OJTとは

- スペシャリスト

- 社員教育

- 人材アセスメント

- ジェネラリスト

- アグリゲーター

- 部下育成

- ロールモデル

- 経験学習

- 次世代リーダー

- 社会人基礎力

- ケースメソッド

- 認知的徒弟制

- メンター制度

- 人材開発

- 評価者研修

- ラテラルシンキング

- グローバル人材

- コア人材

- マインドフルネス

- アサーション・トレーニング

- エフィカシー

- アクティブリスニング

- 中途採用 研修

- アクションラーニング

- フォローアップ研修

- 新入社員教育

- リカレント教育

- グローカル人材

- アイドルタイム

- 階層別研修

- 幹部候補

- マイスター制度

- ソーシャルラーニング

- 人間力

- インストラクショナルデザイン

- テクニカルスキル

- ヒューマンスキル

- セルフマネジメント

- サクセッションプラン

- インバスケット思考

- ビジネスコーチング

- 留職

- マネジャー育成

- 行動特性

- ホーソン効果

- ホーソン実験

- アンラーニング

- リフレクション