労働者派遣

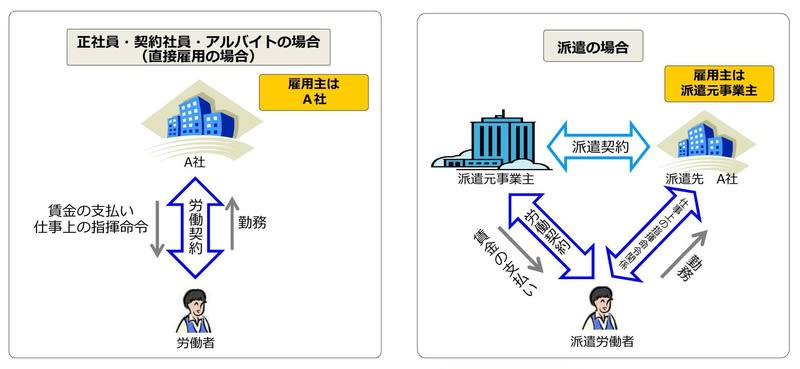

実際に働く会社と直接雇用契約を結ぶ正社員・契約社員・パート・アルバイトなどと異なり、雇用契約を結ぶ企業と異なる企業で業務に就く「派遣」という雇用形態。ここ数年、派遣労働者保護の観点から、次々と法改正が行われています。そもそも、派遣とはどんなものか、派遣にまつわる法律には何があるのか、労働者派遣について詳しくご紹介します。

労働者派遣とは

労働者派遣とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(略称は労働者派遣法)において、次のように定義されています。

≪労働者派遣法第2条第1号(労働者派遣)≫

自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

【引用】電子政府の総合窓口e-Gov〔イーガブ〕労働者派遣法第2条第1号

つまり、 一般的な1対1の雇用契約関係と異なり、労働者と雇用契約を締結する「派遣元」と、労働者を派遣してもらい実際の指揮命令を行う「派遣先」の三者間で行う契約関係によって実施される雇用契約の形態 をいいます。

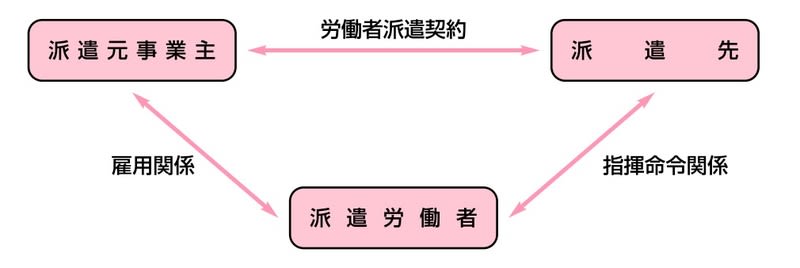

派遣元事業主・派遣先・派遣労働者の関係

派遣元事業主、派遣先、派遣労働者の関係は次の通りです。

派遣元事業主と派遣労働者との間に雇用関係があり、派遣元事業主と派遣先との間に労働者派遣契約が締結されます。この契約に基づき、派遣元事業主が派遣先に労働者を派遣し、派遣先は派遣元事業主から委託された指揮命令の権限に基づき、派遣労働者を指揮命令することとなります。