社会人基礎力

社会人基礎力とは『前に踏み出す力』、『考え抜く力』、『チームで働く力』の3つの能力で構成される『職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力』です。経営者や人事担当者が社会人基礎力を組織内で活用し、効果的に育成するために必要な情報やノウハウを、言葉の持つ意味や定義、高める必要性と社会的背景、組織が得られるメリット、組織内における育成方法にわけて解説致します。

社会人基礎力とは

「社会人基礎力」とは、2006年が経済産業省が「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」として提唱しました。具体的には「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の3つの能力を12の能力要素で構成されています。

ダイバーシティ(多様性)の促進や日本企業のグローバル化が進む昨今のビジネス環境において、多様な人材と協力し合い、自身の保有している知識やスキルを余すことなく活用するために必要不可欠な基礎的な能力の総称となっています。

世界中が注目する社会人基礎力

【出典】「社会人基礎力」育成のススメ~社会人基礎力育成プログラムの普及を目指して~/経済産業省

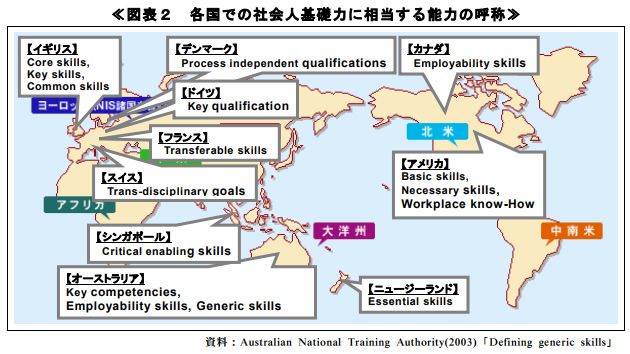

パフォーマンスの最大化や潜在能力の引き出し、チームワークの活用といった戦略的人材開発に意欲的な姿勢を示す諸外国は、社会人基礎力の重要性にいち早く気付き、能力定義や能力育成に取り組んできました。

国民性や価値観により、社会人基礎力に対する能力定義や含まれる能力要素にわずかな差異はありますが、いずれも『様々な状況に応じて保有している知識やスキルの見直しや組み合わせを行うことで新たな価値や可能性を生み出す』ことを目的としていることに変わりはありません。

社会人基礎力の3つの能力と12の能力要素

あわせて読まれている記事

人材育成の記事を読む

- レジリエンス

- アダプティブラーニング

- 社内研修

- コンピテンシー

- プロパー社員

- エンプロイアビリティ

- タイムマネジメント

- ストレスコーピング

- 自己効力感(セルフエフィカシー)

- オンボーディング

- Off-JT

- OJT

- 新入社員研修

- LMS(学習管理システム)

- eラーニング

- 新入社員 モチベーション

- ジョブローテーション

- ナレッジワーカー

- 傾聴

- マイクロラーニング

- T型人材

- ブラザー・シスター制度

- ワールドカフェ

- グリット

- マネジメント研修

- 多能工化

- ストレッチ目標

- OJD

- ポジティブフィードバック

- サーバントリーダーシップ

- 新人教育

- OJTとは

- スペシャリスト

- 社員教育

- 人材アセスメント

- ジェネラリスト

- アグリゲーター

- 部下育成

- ロールモデル

- 経験学習

- コンセプチュアルスキル

- 次世代リーダー

- ケースメソッド

- 認知的徒弟制

- メンター制度

- 人材開発

- 評価者研修

- ラテラルシンキング

- グローバル人材

- コア人材

- マインドフルネス

- アサーション・トレーニング

- エフィカシー

- アクティブリスニング

- 中途採用 研修

- アクションラーニング

- フォローアップ研修

- 新入社員教育

- リカレント教育

- グローカル人材

- アイドルタイム

- 階層別研修

- 幹部候補

- マイスター制度

- ソーシャルラーニング

- 人間力

- インストラクショナルデザイン

- テクニカルスキル

- ヒューマンスキル

- セルフマネジメント

- サクセッションプラン

- インバスケット思考

- ビジネスコーチング

- 留職

- マネジャー育成

- 行動特性

- ホーソン効果

- ホーソン実験

- アンラーニング

- リフレクション