連載:第67回 IT・SaaSとの付き合い方

紙の評価シートを捨て、評価会議を効率化。諦めなかった担当者、4年越しの人事評価システム選定

BizHint 編集部

2025年11月21日(金)掲載

BizHint 編集部

2025年11月21日(金)掲載

紙の評価シートに上長が順にコメントを書き込み、最後に人事部門がExcelへ転記して取りまとめる─横浜の馬淵建設では、2020年ごろからこの人事評価業務を見直し、人事評価システムの導入に取り組みました。当初は人事部門が自ら選定・運用を進めていましたが、導入から約2年後、そのサービスが提供終了となる連絡が入ります。そこで代替システムの再選定を担ったのが、同社のICT推進室でした。ICT推進室は、評価業務の効率化だけでなく、人事情報の一元管理や他システムとのデータ連携までを見据え、システム選びを再設計。その結果、カオナビの導入へと至ります。 今回は、カオナビ選定の4つのポイント、そして導入後に生まれた人事評価の議論の深化と業務効率化の実際について伺いました。

(お話を伺った方)

馬淵建設株式会社

経営企画部 ICT推進室 係長 野木 克也 さん

経営企画部 ICT推進室 山内 美弥 さん

(横浜市・建設業・社員数350名)

※本記事は取材時点(2025年9月)の情報に基づいて制作しております。各種情報は取材時点のものであること、あらかじめご了承ください。

中期経営期計画でのデジタル推進が「紙の人事評価」を変えるきっかけに

――貴社における人事評価システムの刷新。もともとのきっかけを教えてください。

山内美弥さん(以下、山内): 当社では2020年ごろまで、人事評価を紙で行っていました。まず部下が自身の振り返りを紙の評価シートに記入し、それを上長へ提出します。上長は総評を追記し、さらに上席者へと回します。人数が多い部門では、責任者にとって大きな負担になっていました。

最終的には人事部門がすべての評価シートを回収し、まとめ用のExcelに手作業で転記して一覧表を作成します。評価のたびに、人事部門は相当な時間と労力をかけていたと思います。

そんな中、 当社は中期経営計画の中で「ICTを推進し、業務の生産性を高める」という方針を掲げます。その中で、人事評価も含めた業務のデジタル化が必要だと考えるようになりました。

当時のシステム選定は、これまでの流れから現場主導で行われていましたが、2018年に前身となるICT推進委員会が立ち上がり、2019年にはICT推進室が新設されました。ICT推進室には、社内のデジタル化やITインフラ整備、生産性向上を推進するというミッションが与えられました。

――人事評価のシステム探し、最初の一歩は?

山内: 最初の一歩は、人事部門が選定を行っています。当時、紙で回覧していた評価プロセスを電子化するワークフローとして「コラボフロー」というシステムが社内で使われていましたが、単に紙の回覧を置き換えるだけの機能でした。

人事部門はコラボフローを使わず、すでに人事情報管理に使っていた「奉行クラウド」と連携できる『Aシステム(仮称)』という人事評価システムを導入する方向で進めました。

人事評価システムを導入するも、2年後にサービス停止

――Aシステムの導入や設定はスムーズだったのでしょうか?

山内: システムを専門としていない人事部門が導入を進めていたこともあり、相当なご苦労があっただろうと思います。設定自体は外部パートナーに委託していましたが、当社の人事評価の仕組みやルールを一から説明する必要がありました。さらに、システムに正しく反映されているか、エラーチェックを含めて確認する作業は簡単ではなかったでしょう。

最初はExcelで記入した目標設定シートを人事部門が取り込み、実績をAシステムに入力する形でスタートしました。 本格稼働までには約2年かかっています。

その後、Aシステムは2022年から2024年までの3回の評価で使用されましたが、2023年9月に予期せぬ連絡が入りました。 「現在のサービスは2025年2月に停止する」と…。

社員も操作に慣れ、不具合もなく使えていた状況だっただけに、今後の人事評価をどうするか、急遽検討しなければならない状況になってしまいました。

――どのように対応されたのでしょうか?

山内: まずはサービス停止について詳細を確認しました。その結果、「UI含め、システムの仕様が大きく変わること」「現在のデータを引き継いで使い続けるには、データ移行の費用や約3倍の月額費用がかかること」がわかりました。

念のため新しいシステムの画面やUIも確認しましたが、まったく別物に変わっていました。

こうした状況を整理した結果、 「過去のシステムにこだわらず、新たに人事評価システムを選び直す方が合理的だ」という判断に至りました。

当時、ICT推進室は全社的なシステムのインフラ整備やデータ連携、業務効率化を推進する役割を担っており、人事評価システムの選定も自然と私たちが主導する形となりました。

馬淵建設株式会社 経営企画部 ICT推進室 山内 美弥さん

馬淵建設株式会社 経営企画部 ICT推進室 山内 美弥さん

再びのシステム選定。フェアな視点で比較を

――3年越しでの人事評価システムの再選定。どのように進められたのでしょうか?

山内: 実はこの時、私としては「カオナビ」を提案することを決めていました。

私が前職でカオナビを使っていたことも理由の一つではあるのですが、ICT推進室の仕事として普段から様々な業務システムの情報収集をする中で、当社の人事評価システムとしてはカオナビが使いやすそうと感じていたからです。

Aシステムを利用している最中ではあったのですが、展示会で出会ったカオナビの担当者に当社の課題をお話しすると、その後、機を見ては連絡をくださり、様々な情報をご提供いただいていました。

そして草の根ではあるのですが、私はICT推進室で「カオナビに変えたい…」という空気を醸し出してはトライアルをやってみたり、上長の小嶋に置き換えを相談していました。小嶋からは「この前、Aシステムを入れたばかりだから」と却下され続けてはいたのですが。

この製品選定のタイミングで、あらためてカオナビを導入したい旨、提案しました。

――上長の小嶋様の反応は?

山内: 「カオナビを進めたい気持ちはわかるけど、 もう一度フェアな視点で他のサービスも比較してほしい 」と言われました。そこでゼロベースで、情報収集と比較検討をスタートしました。

ちなみにこれは余談なのですが、2020年ごろ、最初の人事評価システム選定の際、小嶋は自ら様々なサービスを見て回ったそうです。そしてその時、ベンダーのオフィスまでデモを見に行くなど、個人的に推しだったのが実はカオナビでした。当時、社内ではすでにAシステムに決まったタイミングだったので、今更ひっくり返すのは悪影響・デメリットのほうが大きいと判断したとのことでした。

カオナビ導入に至る4つの比較ポイント

――あらためての比較・検討。どのように進められたのでしょうか?

山内: 展示会で見かけたり、上司が名前を挙げたサービスの中から、BとCの2つと比較しました。最終的にはカオナビを選んだのですが、比較したポイントは大きく4点です。

1点目はグラフ表示。 他のサービスでは、X軸Y軸は固定の項目で、しかも棒グラフしか描画できないなど、自由度がありませんでした。その点カオナビは、様々な指標をXY軸に置いて、円グラフや折れ線グラフ、散布図、バタフライチャートなど、目的に応じて様々な描画ができました。

この背景には、 「数字で見る」「視覚的にわかりやすく」という当社の文化があります。 普段から数字を羅列した表よりも、グラフ化・視覚化した資料が求められます。当社のリクルートページにある「数字で見る馬淵建設」といった類のものですね。

このグラフ表示の自由度の高さは、将来的に人事まわりのBIツールとしての活用を視野に入れていたことからも重要でした。人事評価において、評価結果を数字に換算する際に複雑な計算式を入れられることにも、優位性を感じました。

2点目は、UIや画面表示のわかりやすさです。 カオナビはメニューをクリックしても画面が増えることなく、1つの画面で表示が切り替わります。 別ウィンドウ画面が立ち上がることがないので、複雑さを感じませんでした。

当社の社員は決してITリテラシーが高いわけではありません。「いつの間にかウインドウが増えてどこを見ればよいかわからない」「不要なウインドウは自分で判断して閉じる」という操作は、余計な負担を強いると感じました。

また、カオナビの自己評価の記入ページは、過去に当社が人事評価で使用していた紙と近いレイアウトにできたため、社員にとって違和感が少ないと思いました。

3つ目に価格です。明確な差があったのが、SSO(シングルサインオン)の料金。 他のサービスではSSOを使おうとすると、当社規模(約350名)で年額20万円ほどが追加で必要でした。その点、カオナビはSSOが標準機能でした。

価格については、たくさんの機能をつければその分高額になりますが、必要な機能を精査して費用を抑えました。結果、当社にとって機能と価格のバランスが良かったのがカオナビでした。

4つ目はサポート対応やコミュニティなど、人に関わる信頼と将来性です。 まず、製品選定を進める中でカオナビの営業担当者は、 24時間以内に必ずレスポンスがありました。これは契約後のサポートでも同じです。とにかく早いですし、応対品質には差を感じました。 逆に他のサービスでは返事が遅かったり、そもそも返事がなかったり…。

そしてカオナビのユーザーコミュニティ・ユーザー会の活況についても好感を持ちました。我々はICT推進室として社内の業務効率化を目指していますが、 ユーザーどうしの情報交換が活発であれば、そこで有益な情報をたくさん得られます。

自分たちが選んで導入したカオナビを責任もって使いこなす、という意味でもありがたい場です。他に比較したサービスにはユーザー会がないものもあったのですが、ちょっと残念な印象を持ちました。

デジタル時代のシステム選定。部分最適ではなく、全体最適にするために

――選定に際して、人事部門への相談は?

山内: 必要に応じて、業務やデータの取り扱いなどについてのヒアリングはしていたのですが、システム選定という意味ではICT推進室で決めました。

一応、小嶋が人事部門も管掌しているので「システム選定は人事部門に相談したほうがいいか?」と相談したところ、不要との回答でした。なので「止められたらその時に考えよう」とぐいぐい進めていたら結局、稟議・社内決裁まで何も言われませんでした。

後で聞くと、小嶋のほうで人事部門や経営側への説明はやってくれていました。また小嶋曰く、 システム選定に関して「ICT推進室がその後の運用や他のシステム・業務との連携まで見据えて選ぶことが当然」という役割・責任分担 ということでした。

各部門の実務担当者はどうしても世の中の様々なシステムについて普段から情報収集しているわけではないので、いざ選ぼうとしてもよくわからない。結果、各部門が個々にシステム選定したら、いわゆる精度の低い個別最適が各所で起こり、社内システム全体として、不自由や不整合、非効率が起こると。

そして ICT推進室が責任をもって業務システム全体の選定を担うことは、近年のデジタル化、業務用IT/SaaSの高機能化・連携が急速に進む中で、各業務部門の間にシステム・データによる横串を通すことに繋がる 、と。

実際、カオナビの設定にあたっては人事奉行内のデータをあらためて整理しました。長年使っていると、誰に聞けばよいかわからないデータなど、いつの間にか生じた小さなイレギュラーが積もりに積もっているんですよね。 データの整理・整形は、他の業務システムと連携する際に必要になりますので。

全社員へのオンライン研修。ログインからの一連の作業を行う

――ここからはICT推進室 係長の野木様に伺います。カオナビの初期設定や社内リリースなどについて教えてください。

野木 克也さん(以下、野木): カオナビの申込は2024年3月に行いましたが、実際に利用を開始し、初期設定に着手したのは同年7月からです。中間の人事評価が行われる11月の稼働を目指して準備を進めていきました。

初期設定では、まず人事情報のデータを人事奉行と紐づけました。先ほどお話ししたように、それに併せてデータのクリーニングを行いました。それから目標や評価の入力に関わる部分の設定を進めていきました。

ちなみに初期設定については、カオナビさんから「どうしてそんなに設定を早く進められるのですか?」と驚かれました。要因として考えられるのは、 決裁権限を持つ管理本部長と人事部門とで毎週打ち合わせをしては、それをすぐに設定に反映するといったサイクルを密に回していたからでしょうか。 他には、わからないことがあった際に、カオナビのサポートの方から解決法をすぐに教えていただけたこともあると思います。

また社員へのアナウンス・説明会は、中間評価を控えた11月に行いました。説明した後に、すぐに使ってもらうためです。中間評価は期末評価に比べ内容が軽いことも、カオナビに慣れていただく初手として有効だったと思います。

馬淵建設株式会社 経営企画部 ICT推進室 係長 野木 克也さん

馬淵建設株式会社 経営企画部 ICT推進室 係長 野木 克也さん

――説明会はどのように運営されたのでしょう?

野木:全社員、約350名を対象に、オンライン説明会を全18回実施しました。 1回20名ほどで、それぞれのタイミングで参加できる回に参加してもらいました。

説明会は、目的や操作説明の後、実際に操作してもらうという内容でした。SSOでログインしてもらい、自分自身や同僚・上司の検索、そしてサンプルで用意した目標の入力、そして承認者への提出という一連の作業フローです。

操作説明や質疑も受け付けるので、録画ではなく、すべての回で我々が説明しました。説明会の感想をアンケートで集めたのですが、大きな問題はなかったですね。

――評価をする側、管理職への説明会などは?

野木: 全社員向けとは別に、2025年4月までの間に5回行いました。実は11月時点では、グラフや評価会議用の便利機能、詳細なワークフローなどは未実装で、そういった機能は翌4月期末評価に間に合うように段階的に進めていきました。

管理職向けの機能を追加したタイミングでその都度、管理職研修を実施するという流れですね。

最終の評価会議。比較調整の作業を効率化。議論も深化

――中間評価や期末評価、また評価会議で使われて反応はいかがですか?

野木: まず現場の社員からは特に不満やクレームも寄せられておらず、問題なく使ってもらっていると思います。人事部門でも、以前行っていたExcelでの取りまとめはなくなりました。

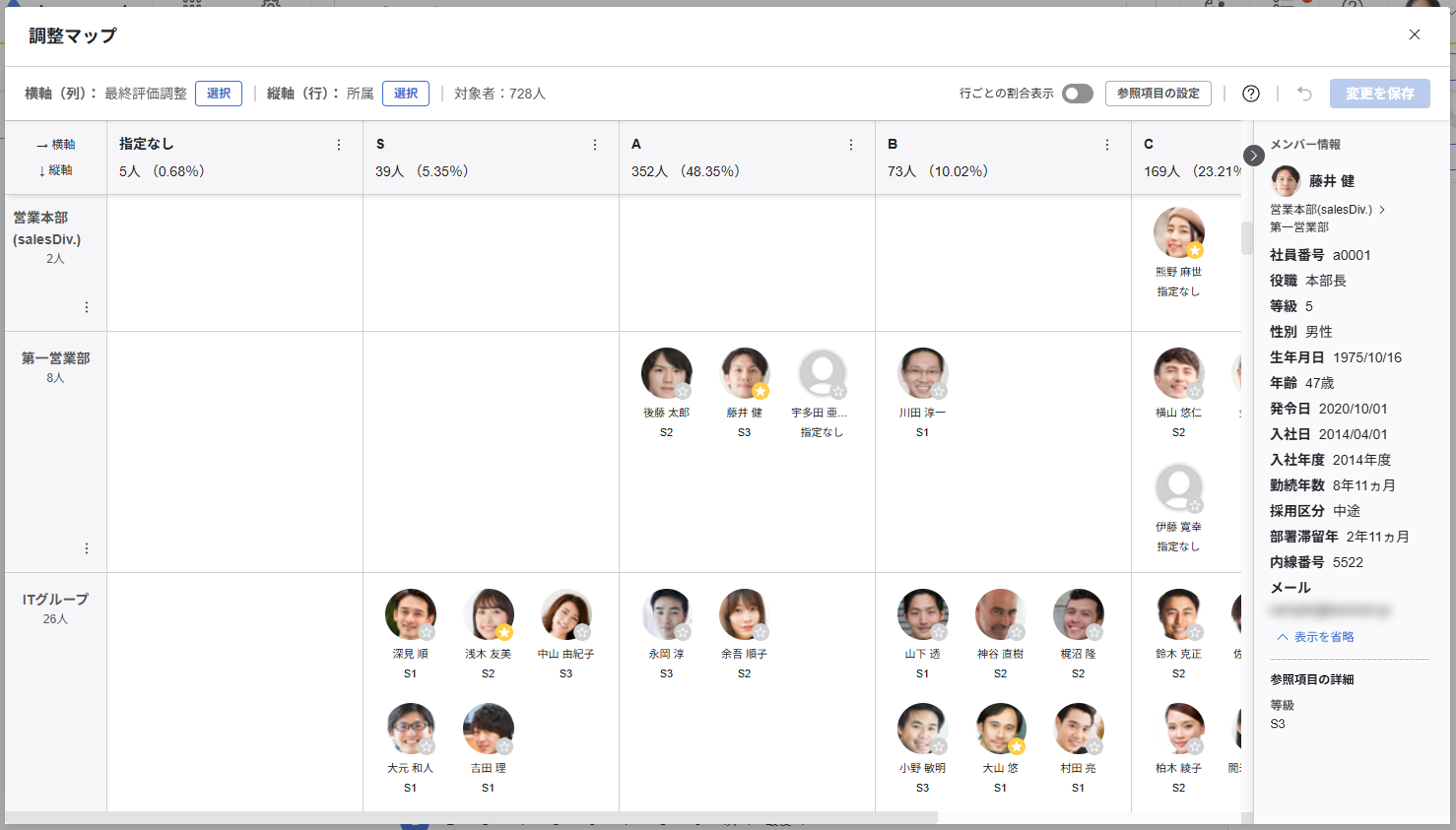

特に、 管理職や経営層、評価会議に参加する方々からは「評価がめちゃくちゃ早くなった」と好評をいただいています。特にカオナビの『調整マップ』という機能は、画面を見せた時に「すごい!便利!」という声が上がりました。

当社では、例えばABCDEという5段階の評価をする場合に、Cを中心として正規分布になるように最終調整します。これを様々な評価軸で行うのですが、以前は紙に対象の社員の名前を書いて、ホワイトボードに磁石で貼り付けて移動させるような形でやっていたそうです。

「調整マップ」はこれをまさに画面上で再現したもので、名前を書いた紙の部分が、「顔と名前のアイコン」になります。これを大きなモニターに移して議論することで、以前の手間がなくなった上に、個々の社員の業務や過去の評価なども、アイコンをクリックするだけで参照できるようになりました。 評価会議は効率化され、議論も深化したとのことでした。

総じて、できることが増え、また社内の他のシステムとの連携も進んでいるので、使用感としては正直言うことありません。山内や小嶋は冗談で「もっと早く入れておけばよかったね」と言っています。二人の数年来の見立ては正しかったということですね。

カオナビ「調整マップ」の画面イメージ

他のシステムとのデータ連携。オプション機能が便利

――社内の他のシステムとの連携については?

野木:まず、2024年11月のリリース時までに、社員情報や資格情報を管理する人事奉行クラウド、そして打刻・年休管理を行うAKASHIと連携しました。そして12月には過去の評価データをAシステムから移行。

2025年1月~2月にかけては内部基幹システムと連携。3月にはPCのログオン・ログオフを管理するSKYSEA Client View、4月には複合機(利用状況管理)やソロエルアリーナ(購買情報)、社員に支給しているスマートフォン(請求明細)と連携し、情報を集約しました。また2025年6月には、人事奉行クラウドでの資格情報管理をやめ、カオナビでの管理に切り替えています。

こうしたデータ連携の際、一般的にはAPIを使用しますが、APIには様々な制約があるため、「一方のシステムで出力したCSVデータを、カオナビのデータ形式に変換して取り込む」という手法を選びました。 最初は自ら手作業でやっていたのですが、作業時間を計算すると月間24時間にも及びました。

そこで、 カオナビの「カスタムCSV自動連携」を利用。すると、手作業でやっていた私の取り込み作業時間はゼロに。さらに、作業時間を削減できたことで取り込む頻度を高めることができ、より鮮度が高いデータをカオナビに反映させることができました。

カオナビを社員に活用してもらうためにはデータのリアルタイム性にはこだわっていたし、周囲からも求められるものですので、このオプションはとてもありがたかったですね。

――今後については?

野木:カオナビを使うことで、社内各所に散らばっていた人事まわりのデータを一元化できるようになってきました。研修の記録や上司と部下の面談の記録など、以前は個々のパソコンにあったものもカオナビに集約するようにしました。

次はこうしたデータを分析して、人事施策の材料にしていく段階だと思っています。カオナビの中にある分析機能を使ったり、いわゆるBIツールのようなものの導入も見据えています。

また、パルスサーベイの実施も検討中です。カオナビにも機能はあるのですが、設問作成や回答集計などはできるものの、その分析や活かし方という部分で踏み切れない部分があります。別の手法も含め検討中ではありますが、いずれにせよ組織や社員の状態を見える化して、改善につなげるというサイクルを会社として回せるようにしていきたいですね。

(撮影:松本 岳治)

この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})

{{selectedUser.name}}

{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}

{{selectedUser.comment}}

{{selectedUser.introduction}}